崇祯十四年(公元1641年),鼠疫席卷陕、晋、冀等三省,三年间造成千万人死亡,北京“街坊间小儿为之绝影”。崇祯末年4月,李自成围攻北京时,明朝帝都已是一座“人鬼错杂,日暮人不敢行”的死城。纵观明史,发生瘟疫的年份至少有168年,各类瘟疫的次数至少有330次。为什么明朝处于历史上的瘟疫高发期呢?

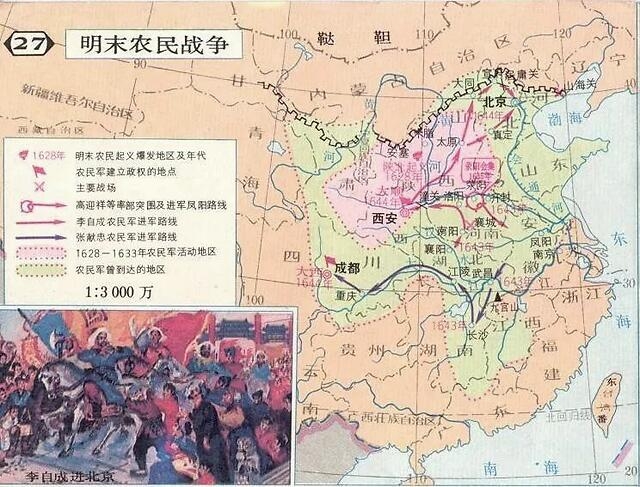

闯王进京

如果说明朝的瘟疫是一架马车,那么自然灾害、社会因素和抗疫不力就是拖拽马车的三匹烈马。在明史中,“霜旱疾疫”、“水旱疾疫”、“旱涝蝗疫”、 “饥荒疾疫”等词频频出现,可见,疫灾并发是明朝暴发瘟疫的主要特征。当时,整个中国气温持续低迷,夏季屡现旱涝,冬季奇寒无比,就连福建、广东等地也遭暴雪侵袭。

究其原因,和“明朝小冰河时期”有着密切关系。气象学家竺可桢研究中国气象史后,发现历史上曾有四次“小冰河期”,分别是商末周初、汉末三国、唐末五代和明朝中后期。这一研究结果和南北方方志以及《明史·五行志》、《清史稿·灾异志》等文献记载的气象现象相符。

明末鼠疫 来源《大明劫》

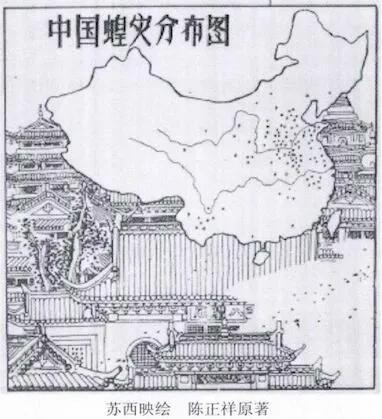

历史学家邓拓先生认为整个明朝各种灾害多达1011次之多,其中“灾害之最多的是水灾,共一百九十六次;次为旱灾,共一百七十四次;又次为地震,共见一百六十五次;再次为雹灾,共一百十二次;更次为风灾,共九十七次;复次为蝗灾,共九十四次。此外歉饥有九十三次,疫灾有六十四次,霜雪之灾有十六次。”明史学者鞠明库统计:“明朝平均每年水灾6.77次,地震5.38次,旱灾3.42次,雹灾1.61次,蝗灾1.17次,风沙灾害0.99次,霜雪灾害0.32次。”

频繁发生的自然灾害,为病菌的滋生和传播创造了条件,导致“天灾流行,民多病疫”的景象。水灾造成人牲死亡,尸体得不到及时处理,加上各种垃圾堆积无序,使有害病菌污染饮用水源,卫生条件陡然逆转,民众饮水时,无异于病从口入。

中国蝗灾分布图 (蝗虫)

农业因旱灾欠收或绝收,民众食不果腹,抵抗力下降,加剧了感染瘟疫的风险。而干旱往往伴随着蝗灾的发生,蝗虫数量庞大,食量惊人,干旱给蝗虫的繁殖、生长和存活创造了有利条件。蝗虫啃食百姓赖以生存的粮食,进而灾区出现“大饥,继以疫,人相食”的现象。

旱、涝、蝗等灾害从根本上破坏了农业生产,紧随其后的瘟疫动摇了灾民的生存根本,而灾民逃离灾区无形中扩大了疫区的范围。正统十三年(公元1448年)6月,“淮安府海州等十一州县连岁水涝蝗旱相仍,加以大疫,死亡者众,人民饥窘特甚。”此外,地震和气候异常等灾害不仅直接夺去民众性命,还埋下了次生隐患,对瘟疫的快速传播起到了推波助澜的作用。

事实上,明朝自然灾害以单独或并发的形式频繁出现,同时和瘟疫交织,扰乱了正常的社会秩序,增加了防控瘟疫的难度,削弱了民众的生活质量,加重了社会赈灾的负担,使整个国家陷入“灾害-饥荒—瘟疫-死亡”的魔咒,这也是朝廷无法从根本上解决瘟疫多发的原因之一。

明朝的社会底层百姓

具体来看,社会因素有三大源头。

首先是长期的粮食供应不足。

人体长期处于饥饿状态,器官活动强度明显降低,如心跳和呼吸减缓、肌肉活力下降、代谢水平弱化等,整个机能保持在低水平。正因如此,人更容易感染病菌,而人群的接触加速了传染。“饥疫”一词在明朝史料中屡见不鲜。

成化九年(公元1473年),(宁夏卫)“夏麦无收,人多疫死,军士饥疲疏甚。”成化十八年(公元1482年),“山西连遭荒歉,疫疠流行,死亡无数。”可见,粮食短缺促使饥疫四起,既剥夺普通百姓的生命,还对影响了戍边军队的健康,对国家安全形成不可低估的影响。

明末农民起义

其次是战争。

军事冲突的双方在关注胜负的同时,忽视了采取瘟疫防控的措施,而战争带来的大量伤亡,不利于瘟疫的防控。军队流动性大,卫生条件差强人意,如果遇到天气潮热,瘟疫流行的可能性就大大增强了。

“崇祯十五年,开封城初围时百万户,后饥疫死者十二三。”从中可以看出战争对国计民生的伤害难以估量。(驻朝鲜明军)“湿热交浸,瘟疫大作,亡殒多人,军中泣声震野。”无论是民间,还是军队,瘟疫一旦暴发,意味着生灵涂炭,难以驾驭。

明朝军队

最后是密集人群。

瘟疫的传染离不开致病菌和感染介质。其实,密集人群时常是防控瘟疫的薄弱环节,如监狱、施工工地和流动人群等。这些地方糟糕的卫生,疲劳的身心,较差的伙食,使瘟疫萌芽有了良好的温床。

监狱空气流通不畅,环境阴暗潮湿,在暑热季节“疫厉之气充斥囹圄”,“瘐死者甚众”。从事工地劳役的民众卫生意识差,劳动强度高,持续时间长,人群密度大,“妨废农务,况因饥饿疾疫,死亡者众”,着实可怜。流动人口包括强行遣返的逃赋者、流放充军的人员以及赴异地谋生的流动人口,他们的状况和前两种类似,“群聚日久,蒸为疫疠”的现象屡见不鲜。

明朝官员

赈灾措施:难以为继

面对瘟疫,地方政府出于政绩考虑,通常反应迟缓,措施乏力。

在疫情初期,当地长官想方设法瞒报或少报,企图瞒天过海,错过了遏制瘟疫的最佳时期。随着事态严重,因交通不便和官僚作风,耽误了防控力量进入疫区的时限。

此时,疫区的医疗资源成为阻遏疫情的宝贵财富。各地官办的惠民药局“凡军民之贫病者,给之医药。”民间医生要么走遍城乡救治病患,要么接受政府雇佣参与疫疾救护。由于对瘟疫成因和传播方式不了解,明朝医生经常采取隔离加药物治疗的手段,治标不治本,不能从源头上堵截和减少的瘟疫发生。很多医生“即出诊视,人疫侵染”,因抗疫病逝,给原本严峻的防疫形势蒙上一层阴影。

明朝普通百姓的生活场景

天灾、人祸和瘟疫交替登场,给明朝带来了利空的局面。疫情的发展,必然引起户口减少,人口流亡,社会生活也受到波及,如田地荒芜、商人闭市、牲畜死亡、治安恶化、生活困苦等,感染瘟疫的军队折损了战斗力,对战争结果形成负面影响。三匹烈马动能充足,放量做空,不断打压,探底下行。即使明朝控制了瘟疫,国家也会积重难返,奔向日趋西垂的夕阳。

明末崇祯十一年(1638年)冬,北直隶巨鹿贾庄的雪地上,一位身中四箭三刀的将领仍高呼“杀敌”,最终血染疆场。这位年仅39岁的兵部尚书卢象升,其死亡真相远非战场牺...

卢象升 2026-02-07 庙号背后的帝王传奇:李芳远与朱棣的统治风云庙号,是中国古代帝王死后在太庙中被供奉时所称呼的名号,它不仅是对帝王一生功绩的总结,更承载着历史的记忆与后人的评价。在历史的长河中,朝鲜太宗李芳远与明成祖朱棣,...

朱棣后面的皇帝是谁 2026-02-07 乱世浮沉中的身份迷雾:李成栋籍贯考辨在明末清初那风云变幻、英雄辈出的历史舞台上,李成栋是一个极具争议且充满神秘色彩的人物。他的一生跌宕起伏,从农民军到明朝将领,再到清军先锋,最后又反清复明,其复杂...

李成栋 2026-02-07 谭允贤历史原型:明代女医谈允贤的传奇人生在古装剧《女医·明妃传》中,女主角谭允贤凭借精湛医术与坚韧品格,突破封建礼教束缚,成为一代女国医,其故事感动了无数观众。然而,这位虚构人物的背后,却真实存在着一...

谈允贤 2026-02-06 贾赦袭爵之谜:宁荣二府世袭制度下的身份错位在《红楼梦》构建的封建贵族体系中,贾赦作为荣国府长子却常被误认为袭宁国公爵位,这一误解源于对宁荣二府世袭制度的复杂性与特殊性的认知偏差。通过梳理清代宗室爵位降等...

贾赦 2026-02-06 寇白门:秦淮河畔的侠义悲歌在明末清初的秦淮河畔,寇白门以其出众的才情与美貌,成为“秦淮八艳”中备受瞩目的存在。然而,她的一生却如一首悲怆的挽歌,在命运的波折中走向了令人唏嘘的结局。婚姻幻...

寇白门 2026-02-05 枞阳阮大铖墓:历史尘埃中的争议与追寻在枞阳县藕山镇藕山村的青山绿水间,阮大铖墓承载着一段复杂而充满争议的历史。这座墓地不仅关联着阮大铖这位在历史上留下浓墨重彩却又饱受争议的人物,更见证了岁月流转中...

阮大铖 2026-02-05 千年风华:解码日本平安时代的时空密码公元794年,桓武天皇将都城从奈良平城京迁至山背国葛野的平安京,标志着日本古代最后一个辉煌时代——平安时代的正式开启。这场迁都并非偶然,奈良时代末期,贵族与佛教...

平安 启 2026-02-04 孙传庭折戟:明朝末年军事溃败的深层剖析在明朝末年的历史舞台上,孙传庭与李自成的对决堪称一场决定王朝命运的关键战役。孙传庭,这位曾以卓越军事才能屡建战功的将领,最终却在与李自成的交锋中败下阵来,这一结...

李自成 孙传庭 2026-02-04 乱世红颜陈圆圆:历史误读下的真实与悲歌在明清易代的风云变幻中,陈圆圆宛如一颗璀璨却饱受争议的流星,以其倾世容颜与跌宕起伏的命运,成为那个时代最具传奇色彩的符号之一。长久以来,她被贴上“红颜祸水”的标...

陈圆圆 2026-02-04 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘