“传位十四子”,“传位于四子”?雍正究竟有未篡改康熙的遗诏?这是很多读者都比较关心的问题,接下来就和各位读者一起来了解,给大家一个参考。

说起历史上的皇子夺嫡事件,最著名的莫过于唐代的玄武门之变和清代的九子夺嫡;前者血雨腥风、刀光剑影,后者暗流涌动,遍布玄机。

玄武门之变,形势所迫,李世民也无法掩盖政变的性质,只能在细节上做文章为自己洗白。

而九子夺嫡,雍正要的不仅是结果,还要过程的合法。

但是不管怎么说,只要不是嫡长子即位,只要不是皇帝公开确定接班人,即位的合法性就会大打折扣。

比如雍正的登基,因为康熙采用的是死后公开遗诏,所以他执政的合法性备受质疑。

直到现在,人们还在为康熙遗诏有没有被篡改而争论不休。

那么康熙的遗诏到底有没有被篡改?

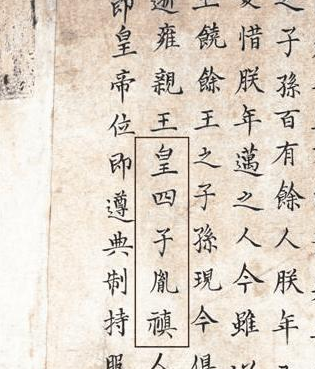

流传最广的说法,雍正命人将“传位十四阿哥”中的“十”上面加了一横,下面加了一钩,改为“于”,将继承人十四阿哥变成了自己。

电视剧《雍正王朝》采用的就是这种说法:雍正帝在康熙帝病重之时,先是喂其毒酒,然后隆科多进来,直接篡改遗诏。

这种说法适合阴谋论,很多观众认可这一说法。

但是,一些历史爱好者,对此不敢苟同,甚至全盘否定这一说法。

理由非常简单,那就是在清代,“於”和“于”字都是写为“於”的,是繁体字,根本无法篡改。

汉代许慎的《说文解字》对“于”做了解释——当时的“于”被写为“亏”。他说:“于,於也”——即这两个字是一样的,都是语气词。

也就是说并非是正式文件中必须使用“於”,不可以使用“于”,“于”不是简化字,“於”也不是繁体字。

所不同的是,书法家在写“于”的时候,喜欢写成“於”。

理论上说,如果起草圣旨的是汉人,可能写成“於”,如果是个满人,则有可能写成“于”。

但是,即使篡改了汉文版遗诏,遗诏还有满、蒙两种文字,无论如何是无法修改的。

所以,如果真的存在康熙遗诏的话,遗诏是没有被修改过的。

但如果康熙临终的时候,根本就没有来得及立遗嘱,或者大家看到的,根本就不是康熙立下的遗嘱,讨论修改没有就失去意义了。

清史稿的记载是,康熙驾崩前宣读遗诏。

而《上阁内谕》和《清世宗实录》记载,康熙帝驾崩之时,当时的大臣们并没有看到遗诏,而是先由隆科多口头宣读遗命。

等到三天之后,康熙遗诏才被拿出来颁布天下。

换言之,大家看到的康熙遗诏,并不一定是康熙帝亲笔所写。

隆科多当时说话一言九鼎,因为他身为九门提督,手握兵权。

最有能力竞争皇位的十四皇子没有在京,他不用考虑,也会站在四皇子这边。

主要当事人没有在康熙身边,当他回来是木已成舟,十四阿哥还有资格辨别遗诏真伪吗?

这时雍正已经登基,辨别遗诏能改变一切吗?

遗诏的三种文字,已经注定康熙遗诏不能修改,但是前提是康熙立下了遗诏,并且在京的大臣看到的就是康熙亲笔写下的遗诏。

三天时间才让大家看到遗诏,遗诏的真实性大打折扣,并不一定是修改,有可能直接就是伪造的。

所以我们说,康熙遗诏根本就无法证明雍正帝的皇位是合法的。

真正使雍正帝有着是否谋朝篡位争议的谜团,则是另有原因。

对此说法,肯定有人反对,因为《清圣祖实录》写得明明白白:“寅刻,召皇三子诚亲王允祉等,理藩院尚书隆科多,至御榻前,谕曰:“皇四子人品贵重,深肖朕躬,必能克承大统,著继朕登基,即皇帝位”。

以实录来看,即使康熙没有留下遗诏,即使遗诏并非康熙帝亲笔所写,但是这么多皇子和大臣隆科多在场聆听康熙指定四阿哥接班的遗言,不比遗诏更真实,更具有合法性吗?

但是仔细推敲,这种记载可信度不高,因为这种说法出炉的时候,当事人已经不在人世了。

最初的说法,跟记载中的说法完全不同。

雍正刚上任的元年八月,雍正对大臣说:“命朕缵继统绪,于去年十一月十三日仓促之间,一言而定大计”。

这说明康熙帝临终传位给雍正帝,诸位皇子和大臣当时没有在场。

雍正二年,雍正帝的说法又变了:“前岁十一月十三日,皇考始下旨意,朕竟不知,朕若知之,自别有道理。皇考宾天之后,(隆科多)方宣旨于朕”。

到了雍正四年,还是出于雍正之口,继位又有了第三种说法:“皇考升遐之日,召朕之诸兄弟及隆科多入见,面降谕旨,以大统付朕”。

这时候,八爷党被基本清除,已经没有发言权,雍正才说康熙生前颁布遗诏,七位皇子名字在场聆听,真的是“死无对证”。

这种说法,就是《清圣祖实录》中的具体记载。

也就是说,《清圣祖实录》关于接班过程的记载,是在事发多年后写下的,当事人要么已经死去,要么被圈禁,无法出来否定。

综上所述,雍正接班过程随着时间改变而不断更新,说法不一。

如果真的是临终前指定了四皇子接班,在第一时间就该这样说,这样更有利于稳定大局,证明自己接班合法性。

可是那时候,雍正帝偏偏闪烁其词。

等到雍正四年开始,反对派被清除之后,康熙生前指定接班人,七位皇子在场的说法才出炉,可是这时候还没有公布都是哪些皇子在场。

到了雍正七年,才公布了七位皇子的名字。

到了雍正帝的儿子乾隆帝在位的乾隆六十年,在记述康熙、雍正两朝皇权交替过程的时候,乾隆帝并没有采用父亲雍正帝修的《清圣祖实录》中关于七位皇子在场的说法,而是写道:

“六十一年十一月,圣祖在申昜春园不豫,命代祀圜丘。甲午,圣祖大渐,召于 斋宫,宣诏嗣位。圣祖崩。”

召谁了?没有记载。

那么乾隆帝为什么没有采用父皇非常肯定的说法?

很大可能在于这个记载不是原始的,跟雍正几次说法有矛盾。

康熙帝在晚年虽然对老四胤禛重用,但更是重用于皇十四子胤禵为大将军王。

以至于使当时朝野有了“圣意欲传大位于胤禵”的猜测。

康熙帝对此传言不可能不了解,在他油尽灯枯的时候,应该明火执仗地宣布继承人,不该暗箱操作,这样更不利于安定团结。

如果那样,谁还会质疑四皇子接班合法性。

当然这只是一种假设。

总的来说,雍正是和合格的皇帝。他在位十三年,实施新政,在康雍乾盛世中起到了承上启下的重要作用,功不可没。

就像唐太宗那样,只要政绩斐然,国家承平,关爱子民,你执政是否合法,英雄不问来路,皇帝爱谁谁,真的不重要了。

在康熙朝的权谋漩涡中,纳兰明珠以“三朝元老”的身份纵横捭阖,却以一段“一生一世一双人”的婚姻成为满清官场中的异类。这位权倾朝野的大学士,终其一生仅迎娶一位妻子—...

康熙的儿子们 纳兰明珠 2026-01-07 姚启圣功高不赏:满汉矛盾与帝王权术交织的悲歌在康熙朝波澜壮阔的历史画卷中,姚启圣无疑是一位浓墨重彩的人物。他以卓越的军事才能和深远的战略眼光,为清朝统一台湾立下赫赫战功,堪称平台的关键推手。然而,这位功高...

康熙的儿子们 启 2026-01-06 雍正一夜三幸丽嫔:帝王宠幸背后的权力博弈与人性困局雍正五年冬夜,紫禁城养心殿内烛火摇曳。据野史记载,雍正帝当晚连续三次召丽嫔侍寝,这一打破常规的举动不仅让敬事房太监连夜更换三次热水,更在次日引发后宫震动——丽嫔...

雍正如何继位的 2026-01-04 苏克萨哈:权力漩涡中的复杂灵魂在清朝康熙初年的政治舞台上,苏克萨哈是一位备受争议的人物。他的一生,在权力斗争的漩涡中跌宕起伏,其行为与抉择引发了后人对于“好人”与“坏人”的诸多讨论。然而,若...

康熙的儿子们 2025-12-29 多伦会盟:康熙帝稳固北疆的战略棋局1691年,康熙三十年的春风掠过漠南草原,清圣祖玄烨亲率文武大臣抵达多伦诺尔(今内蒙古多伦县)。这场持续月余的盛大会盟,不仅调和了喀尔喀蒙古各部的百年积怨,更以...

康熙的儿子们 玄烨 2025-12-29 鳌拜手握重兵却未造反:权力结构下的理性抉择1669年,康熙帝以三十名布库少年生擒权倾朝野的鳌拜,这场看似以弱胜强的政治博弈,实则暗藏清初权力结构的深层密码。鳌拜虽掌控镶黄旗、正黄旗及领侍卫内大臣等要职,...

康熙的儿子们 鳌拜 2025-12-16 天花免疫与政治博弈:康熙继位背后的历史逻辑在中国古代皇权继承制度中,“有嫡立嫡,无嫡立长”是沿用千年的铁律。然而,清朝第四位皇帝康熙帝的继位过程却打破了这一传统——作为顺治帝第三子、庶妃佟佳氏所生,他既...

顺治为什么出家 康熙的儿子们 2025-12-15 帝王权术的镜像:雍正与乾隆震慑臣子的双面人生在清朝268年的统治长河中,雍正与乾隆这对父子以截然不同的政治手腕演绎着帝王权术的巅峰对决。当雍正用密折制度编织起覆盖全国的情报网时,乾隆正以“讷亲之死”的鲜血...

乾隆后的后面是谁继位 雍正如何继位的 2025-12-15 乾隆“反调”背后的治国智慧:从宽严相济到权力平衡乾隆皇帝继位之初,便以一系列与雍正朝截然相反的举措引发朝野震动:驱逐宫中道士、为宗室平反、废除“士绅一体当差”政策、大规模豁免官员亏空……这些看似“唱反调”的行...

乾隆后的后面是谁继位 雍正如何继位的 2025-12-15 从市井到庙堂:李卫的传奇人生与复杂结局在雍正朝的官场星空中,李卫无疑是一颗耀眼的明星。他出身市井,凭借着独特的行事风格与卓越的才能,赢得了雍正皇帝的赏识与重用,成为雍正朝的宠臣之一。然而,随着雍正帝...

雍正如何继位的 李卫 2025-12-12 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘