说起皇帝,一个是自称人间天子的普通人,身穿着龙袍,住在金銮宝殿当中。出行以辇代步,饮食自然也是不同寻常了。皇帝吃饭的时候是不是也是与普通人那样一家老小围在一桌吃喝呢?吃的是不是山珍海味,各种满汉全席呢?在魏晋时期,有着用人乳汁做菜的传说,往后的皇帝御膳中是不是也是这样的呢?

在魏晋时期,曾有用人的乳汁做菜的传说,之后皇帝的御膳中是不是也这样呢?

皇帝怎么吃饭,各个朝代有各自的吃法。饭菜的丰盛程度和搭配方法,也因皇帝们口味和喜好的不同而异。目前知道比较多的是明清皇家的吃法。

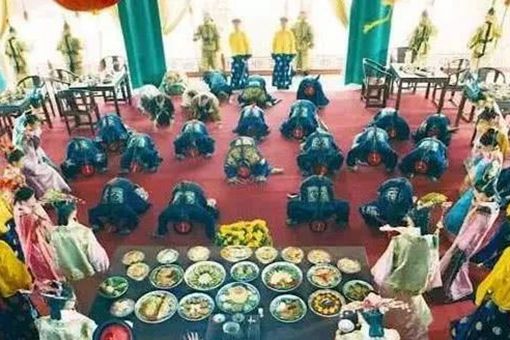

皇帝并不都是一日三餐,有的多,有的少。一般每天只吃两顿饭,即早膳和晚膳。皇帝自称孤家,吃饭时为了表示至高无上的地位,也是在专设的桌子前单独进餐,民间称为“吃独食儿”。虽然皇帝喜欢吃独食儿,但吃饭时不会就他一个人,旁边会有侍候的宦官——侍膳太监。因为菜太多,桌子摆得满满的,用餐时远处的菜便够不着。但不必担心,皇帝吃饭时,并不用自己夹菜,太监会将菜送到嘴边。

皇帝用膳时,除了太监在场,不远处还会站着听赏的人,如宠臣、皇子。皇帝不想吃,或是一时高兴,更多时候是吃不完,就会把美食赏赐下去。被赏的人只能在另设的桌子前,站着吃完。因为是皇帝赏的,即使不饿不想吃也得吃,而且要表示“味道好极了”。早期,帝王吃饭时还会有乐队助兴,后来的皇帝只有在寿诞或庆典活动的餐会上,才会用乐队。但吃饭时摆谱,却一直被发扬光大,直到晚清仍是如此。

先说说明朝的。开国皇帝朱元璋和尚出身,没有那么铺张浪费。《南京光禄寺志》卷二《膳羞》当中,记录了洪武十七年六月的膳单:

羊肉炒,煎烂拖虀鹅,猪肉炒黄菜,蒸猪蹄肚,两熟煎鲜鱼,炉煿肉,筭子面,撺鸡软脱汤,香米饭,豆汤,泡茶。

羊肉炒,猪肉炒黄菜,蒸猪蹄肚,两熟煎鲜鱼,这些很容易看明白是什么,大概也就是现在家常菜的水平。

煎烂拖虀鹅就是用捣烂的葱姜蒜韭末爆香后煎的鹅肉,炉煿肉就是烤肉干,不一定需要现做。

至于筭子面是啥我到现在都没搞清楚,但大概也就是两种东西:

一,筭音通蒜,也就是蒜拌面;

二,筭形通竹,筭子实际上指的是竹笋,也就是用竹笋煮的汤下的面条,但考虑到“笋”这个字产生了都快一千年了(《南齐书·刘怀珍传》:“ 灵哲 所生母尝病, 灵哲躬自祈祷,梦见黄衣老公曰:‘可取南山竹笋食之,疾立可愈。),可能性不大。

然后再加一份鸡汤,一份豆汤,一份米饭,一壶茶。

胡椒醋鲜虾,烧鹅,火贲羊头蹄,鹅肉巴子(肉干),咸豉芥末羊肚盘,蒜醋白血汤,五味蒸鸡,元汁羊骨头,糊辣醋腰子,蒸鲜鱼,五味蒸面筋,点击看更多,羊肉水晶饺儿,丝鹅粉汤,三鲜汤,绿豆棋子面,椒末羊肉,香米饭,蒜酪,豆汤,泡茶。

午膳是三餐中最为丰富的(有时候会和妃嫔或皇子一起吃),也是最能体现明朝御膳特点的,这些菜是什么一看就能明白,也就是个南方农村家宴的水准(还不是大宴,大宴得上生猛海鲜),不多解释了。

有人会问“棋子”是什么。

棋子是宋明时期一种面食,制作方法是用水和面,捏成小块,烤熟或煮熟的小面点,现在还有,大致长下面这样:

图中这个棋子一看就是加工过的,肯定黄油、糖、鸡蛋啥的没少放,差不多算是甜点了。

但明朝的棋子都是咸吃或者寡吃,要么是加了盐、胡椒、猪油等做成咸味的,要么是加少许一点点盐然后像吃馒头那样就菜吃,朱元璋吃的绿豆棋子应该也是寡吃类型的。

鹅肉仍然是当时御膳最重要的食用禽肉,鸡肉仍然无法取代其位置,这一现象甚至到了明朝后期仍是如此,特别是女眷,吃鹅要多于吃鸡,如万历三十九年正月,慈宁宫膳共准备“鹅十二只,鸡十六只”;

最后,也是最值得说道的,就是烹饪中对于醋的运用。

醋在当代烹饪中主要用于酸味菜的烹饪,或者在鲜香口、咸香口的菜式的烹饪中点缀少许提鲜。

但在明朝,几乎所有的菜式都可以用醋来烹饪,上到鲜虾等昂贵的食材(胡椒醋鲜虾,你们能想到是什么味么?),中到腰子等下水,甚至是出征时候的军粮,都可以用醋来烹饪。

用醋制作的军粮见戚继光《纪效新书》:“麦二升炒熟,一升用熟香油作媒,一升取六合,用好烧酒浸晒干,再浸,以不入为度,研末另包;四合用盐醋晒浸,亦以不入为度,晒研为末,另包。”

很遗憾找不到朱重八的,用朱老四的代替下:

按酒四品,焚羊肉,清蒸鸡,椒醋鹅,烧猪肉,猪肉撺白汤,香油饼,小馒头,米饭,雪梨菱角汤,赤豆汤。

基本上还是猪羊鹅鸡。

此外,朱老四有个特点,就是他把调料看的比粮食和肉还重。

永乐十二年,成祖北伐瓦剌,在忽兰忽失温大败马哈木,缴获牛羊无数。

于是成祖下诏,将缴获的牛羊,以及尚膳监和光禄寺为其准备的腊肉、米面、枣子等食物赏赐给出征将士食用,但是,烧酒、醋、酱、糖、盐等调料则不予发放。

清末代皇帝溥仪在其自传《我的前半生》一书中,讲到了这点:

关于皇帝吃饭,另有一套专业术语,是绝对不准别人说错的。

饭不叫饭而叫“膳”,吃饭叫“进膳”,开饭叫“传膳”,厨房叫“御膳房”。

到了吃饭的时候——并无固定时间,完全由皇帝自己决定。

我吩咐一声“传膳!”

跟前的小太监便照样向守在养心殿的明殿上的殿上太监说一声“传膳!”

太监又把这话传给鹄立在养心门外的太监,他再传给候在西长街的御膳房太监…

这样一直传进了御膳房里面。

不等回声消失,一个犹如过嫁妆的行列巳经走出了御膳房。

这是由几十名穿戴齐整的太监们组成的队伍,抬着大小七张膳桌,捧着几十个绘有金龙的朱漆盒,浩浩荡荡地直奔养心殿而来。

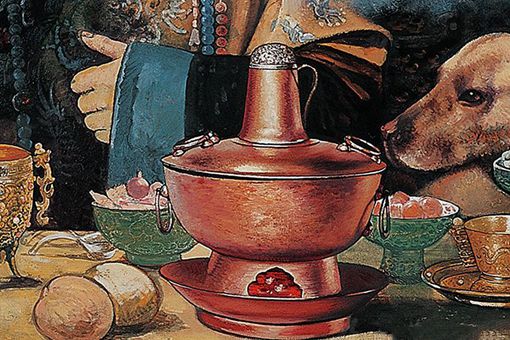

进到明殿里,由套上白袖头的小太监接过,在东暖阁摆好,关注订阅号诡不言,平日菜肴两桌,冬天另设一桌火锅,此外有各种点心,米膳,粥品三桌,咸菜一小桌。

所谓的“摆谱”,不是东北人的摆家谱,而是摆菜谱。

清朝标准御膳,每顿饭有120道菜,要摆三大桌。

此外还有主食、点心、果品等。

后来,有的皇帝觉得这样太浪费,减少菜谱,由120道减为64道;

奕詝死后,垂帘听政的慈安太后,再减为24道。

慈安太后死后,独揽大权的慈禧太后又摆起了谱,恢复了每顿饭百道大菜的老规矩,一顿饭少说要花200两银子。

皇帝吃饭时摆谱还有一层意思,就是每道菜名叫什么,掌勺的大厨是谁,在盘子边都要标得一清二楚。

一是保证饭菜的质量,显掌勺的手艺;

二是万一饭菜出了质量问题,比如有毒,追究起来也方便。

如今级别较高的饭店也会这样做,不知是不是学自皇家。

雕版印刷术的诞生,是中国古代劳动人民在长期实践中对图文复制技术的创造性突破。其技术源头可追溯至秦汉时期的印章与魏晋南北朝的石碑拓印——前者通过反刻阳文实现批量盖...

2026-01-23 尚书省:从宫禁秘署到国家行政中枢的千年蜕变在中国古代官制演进的长河中,"尚书省"这一名称承载着权力结构的深刻变革。其名称的由来与职能演变,既折射出皇权与相权的博弈,也...

2026-01-23 杜迁:梁山元老的光影人生在《水浒传》的江湖世界里,杜迁常被视为“梁山草创时期的见证者”,而非“叱咤风云的豪杰”。他位列梁山一百零八将第八十三位,星号“地妖星”,绰号“摸着天”,以身材高...

2026-01-23 波兹南:波兰中西部璀璨的历史明珠在欧洲大陆的心脏地带,波兰以其丰富的历史文化和独特的地理风貌吸引着世界的目光。而在这片广袤土地的中西部,一座古老而充满活力的城市——波兹南,正以其独特的魅力,成...

2026-01-23 兵家四派:中国古代军事智慧的璀璨分类在中国古代浩瀚的军事思想长河中,兵家以其独特的分类体系和深邃的战略智慧,成为后世军事家、政治家乃至管理学者竞相研习的宝典。据《汉书·艺文志》记载,兵家被明确划分...

2026-01-23 欧洲面包的“硬核”密码:历史、地理与文化的三重奏在欧洲的面包房里,刚出炉的法棍敲击案板时发出清脆的声响,德国黑麦面包的切面如同岩石般坚硬,意大利恰巴塔的外壳能划破餐巾纸——这些让亚洲游客皱眉的“干硬面包”,实...

2026-01-23 坤帖木儿尸骨之谜:历史尘埃中的未解之问在蒙古高原与中亚大地的历史长河中,北元政权与帖木儿帝国的兴衰交替构成了14世纪末至15世纪初最波澜壮阔的篇章。其中,北元末代大汗坤帖木儿的命运尤为引人注目——他...

2026-01-23 宫泽贤治诗歌:在宇宙与大地间奏响的灵魂之歌在日本昭和时代的文学星空中,宫泽贤治宛如一颗独特而璀璨的星辰,他以童话闻名于世,却也在诗歌领域留下了浓墨重彩的一笔。其诗歌如同他本人一般,纯粹而深邃,融合了自然...

2026-01-23 陨铁铸兵:古人对天外之材的智慧追寻在人类文明的长河中,兵器始终是技术、权力与信仰的交汇点。当古人尚未掌握人工冶铁技术时,一种来自宇宙的神秘材料——陨铁,悄然登上了历史舞台。从古埃及法老的匕首到中...

2026-01-23 陆贽:唐代名相中的廉政典范与历史丰碑在中国古代政治史上,"十大名相"的评选虽无官方定论,但历代史家与民间口碑中,总有一些人物因其卓越的政治才能、清廉的品格风范或...

2026-01-23 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘