在浩如烟海的中国古典文献中,《春秋》与《左传》的关系堪称史学与文学交织的典范。前者是简练的编年体史纲,后者是详实的叙事性史书,二者共同构建了春秋时期的历史画卷,也奠定了中国传统史学的双重传统。

一、内容互补:史纲与详史的共生关系

1. 《春秋》的“微言大义”与“春秋笔法”

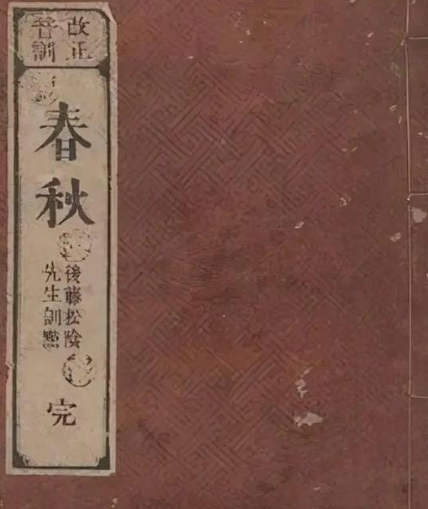

《春秋》是鲁国的一部编年体史书,记载了从鲁隐公元年(前722年)至鲁哀公十四年(前481年)共242年的历史。其文字极为简练,全年记事往往仅用一二字概括,如“夏五月,郑伯克段于鄢”仅九字,却暗含对郑庄公兄弟相残的批判。这种“一字寓褒贬”的笔法被称为“春秋笔法”,体现了孔子“为尊者讳,为亲者讳,为贤者讳”的修史原则。

2. 《左传》的“叙事补阙”与“史实还原”

《左传》全称《春秋左氏传》,相传为左丘明所著,是对《春秋》的详细注解。它不仅解释了《春秋》经文的背景、因果,更以丰富的叙事补充了经文未载的史实。例如,在“郑伯克段于鄢”条目下,《左传》用500余字详述了郑庄公与共叔段争夺权力的全过程,揭示了兄弟相残的根源与政治权谋的复杂性。这种“经文简而传文繁”的互补关系,使《左传》成为理解《春秋》的关键钥匙。

3. 价值观的同构与差异

尽管《左传》以解释《春秋》为目的,但二者在价值观上存在微妙差异。《春秋》强调“尊王攘夷”与礼法秩序,对违礼行为多含蓄批判;而《左传》则更注重对人性、权谋的客观描述,甚至记录了《春秋》经文未提及的“弑君”“乱伦”等事件。这种差异反映了左丘明对史实的尊重超越了对孔子道德判断的完全遵从。

二、体例与写作风格:从经学到史学的转型

1. 编年体与纪事本末体的融合

《春秋》采用严格的编年体,按年、月、日顺序记事,但事件往往被割裂为片段。《左传》则突破了这一限制,以事件为中心,将相关史实集中叙述,形成了“纪事本末体”的雏形。例如,在记载晋楚城濮之战时,《左传》不仅记录了战争过程,还追溯了晋文公流亡、楚成王伐宋等背景,使历史脉络清晰可见。

2. 文学性的突破:从史官语言到叙事艺术

《春秋》的语言是典型的史官语言,简练、庄重、缺乏情感色彩;《左传》则开创了史传文学的先河,其人物描写、对话场景、心理刻画均达到较高水平。如《晋公子重耳之亡》一篇,通过重耳流亡途中的系列故事,塑造了一个从落魄公子到成熟君主的立体形象,被后世誉为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。

3. 学术功能的分化:经与传的分离

汉代以后,《春秋》被列为“五经”之一,成为儒家经典,其解读逐渐偏向经学义理;而《左传》则因详实的史实,被视为史学典范。唐代刘知几在《史通》中称《左传》“其言简而要,其事详而博”,肯定了其史学价值。这种分化反映了中国古代学术从“经史一体”到“经史分途”的转变。

三、学术影响与历史地位:从解经到独立

1. 对后世史学的奠基作用

《左传》不仅为后世提供了春秋时期的详细史料,更确立了“寓褒贬于叙事”的史学传统。司马迁撰写《史记》时,大量借鉴了《左传》的叙事手法与史料;唐代杜佑编纂《通典》、宋代司马光著《资治通鉴》,均受《左传》编年与叙事结合体例的影响。

2. 文学领域的典范意义

《左传》的叙事艺术对后世文学影响深远。其人物塑造、情节安排、语言风格,被视为中国古典小说的源头之一。明代冯梦龙编纂《东周列国志》,直接以《左传》为蓝本;清代蒲松龄《聊斋志异》中的鬼狐故事,亦可见《左传》奇幻笔法的影子。

3. 现代学术研究的双重价值

在现代学术视野下,《春秋》与《左传》的关系成为研究先秦史学、经学、文学的重要课题。学者通过考证《左传》的成书年代、作者身份(如区分左丘明与后世传人),以及《春秋》经文的修订过程,揭示了古代中国“经史关系”的复杂性。例如,杨伯峻在《春秋左传注》中指出:“《左传》非仅为解经而作,实乃独立之史书。”

南宋开禧北伐期间,名将毕再遇以智勇双全的军事才能屡建奇功,泗州之战、灵璧突围、六合保卫战等经典战役至今仍被传颂。然而,这位被后世誉为“南宋中期第一名将”的传奇人...

2026-01-15 蒸汽轰鸣下的国运转折:解码美国第一条铁路的时空密码1830年5月24日,巴尔的摩港的晨雾中,一列由英国"运动号"蒸汽机车改良而来的火车,载着450名乘客驶向21公里外的埃利科...

2026-01-15 冰火对决:游坦之与鸠摩智的武学博弈在金庸武侠世界《天龙八部》的江湖中,游坦之与鸠摩智皆是颇具特色的人物,他们各自拥有独特的武功和经历。若探讨游坦之能否打得过鸠摩智,需从内功根基、招式特性、战斗经...

2026-01-15 劳伦斯成名之作:文学星河中的璀璨明珠在英国文学的浩瀚星空中,D.H.劳伦斯宛如一颗独特而耀眼的星辰,以其大胆而深刻的创作风格,为文学世界注入了新的活力。而在他众多的作品中,那部具有里程碑意义的成名...

2026-01-15 从枷锁到自由:古代赎身制度的多维镜像在古代社会的权力网络中,"赎身"犹如一面棱镜,折射出不同阶层对人身自由的复杂博弈。从青楼女子的血泪账本到八旗奴仆的银钱交易,...

2026-01-15 宦官曹腾收养曹嵩:权力、宗法与家族延续的复杂交织在东汉末年的历史舞台上,宦官曹腾收养曹嵩这一事件,犹如一颗投入平静湖面的石子,激起层层涟漪,引发了后世无数的猜测与探讨。曹腾作为东汉时期权势滔天的宦官,其收养行...

2026-01-15 毛利氏石高之谜:120万石背后的历史真相与争议在战国日本的历史叙事中,毛利氏常被冠以“西国第一大势力”的称号,其代表人物毛利元就凭借“三矢之训”的智慧与“严岛神社奇袭”的军事天才,将家族从安艺国小豪族推上统...

2026-01-15 铁血丹心照佛窟:杨大眼造像背后的忠勇与信仰在河南洛阳龙门石窟的古阳洞北壁,一尊北魏时期的佛像静静伫立,其旁镌刻的《杨大眼造像记》以刚健雄浑的笔触,将一位武将的忠勇与信仰镌刻进千年石壁。这尊造像不仅是北魏...

2026-01-15 特洛伊木马:神话与现实的交织之谜在古希腊的传说中,特洛伊木马是希腊联军攻破特洛伊城的“神器”,这一故事被《荷马史诗》等经典文学作品传颂千年,成为隐蔽渗透战术的代名词。然而,当我们拨开神话的迷雾...

2026-01-15 拨开迷雾:原著朱七七身世真相大揭秘在武侠世界中,人物身世往往如迷雾般笼罩,引发无数读者的猜测与热议。古龙经典小说《武林外史》里的朱七七,其身世之谜更是成为众多武侠迷津津乐道的话题。尤其在影视剧改...

2026-01-15 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘