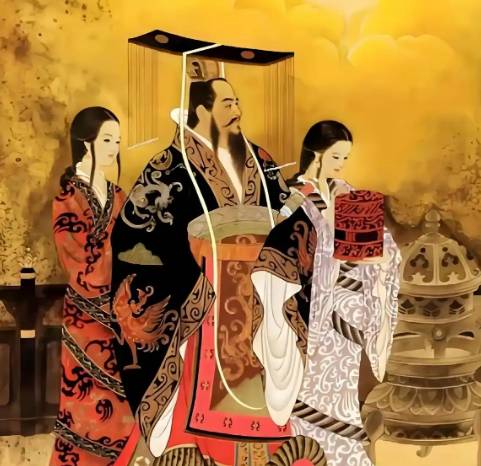

公元前141年,16岁的刘彻登基称帝,这个被后世称为“汉武帝”的少年君主,以雷霆之势开启了中国历史上第一个以“大一统”为标志的盛世。在位54年间,他通过政治集权、军事扩张、文化重构与经济革新,将汉朝推向鼎盛,使华夏文明首次以完整形态屹立于世界东方。这场持续半个世纪的变革,不仅重塑了中华帝国的政治基因,更奠定了中国两千余年的文化底色。

一、政治革新:中央集权的铁腕重构

汉武帝即位之初,面对的是诸侯王势力尾大不掉、相权膨胀威胁皇权的困局。为破解这一难题,他构建了多层次的权力制衡体系:

推恩令的智慧:元朔二年(前127年),采纳主父偃建议,允许诸侯王将封地分封给所有子弟,使原本庞大的诸侯国裂变为数十个小侯国。此举以“私恩”为名行削藩之实,淮南王刘安谋反案后,中央政府借机废除106个侯国,彻底瓦解了地方割据的经济基础。

中朝制度的创立:为削弱丞相权力,汉武帝设立由尚书台组成的“中朝”,将决策权从以丞相为首的“外朝”转移至皇帝亲信。元封五年(前106年),他亲自主持“受郡国计”,直接掌握地方财政数据,使相权沦为执行机构。

刺史监察的密网:将全国划分为13个监察区,每区设刺史一人,代表中央巡查诸侯与地方高官。这些刺史品秩仅六百石,却可纠察二千石官员,形成“以小制大”的监察奇效。

这套制度创新使中央集权达到前所未有的高度。汉武帝在位期间更换13任丞相,其中3人下狱、2人自杀,相权衰落与皇权膨胀形成鲜明对比,为后世帝制中国树立了权力运作的典范。

二、军事征服:疆域与文明的双重拓展

汉武帝的军事战略具有划时代意义,他彻底扭转了汉初对匈奴的防御态势,将战争从边境冲突升级为文明存亡的决战:

匈奴战争的转折:元朔二年(前127年)卫青收复河套,元狩二年(前121年)霍去病夺取河西走廊,元狩四年(前119年)漠北之战重创匈奴主力。三次战役使匈奴“漠南无王庭”,单于远遁漠北,彻底解除了北方威胁。

西域经略的布局:张骞两次出使西域(前138年、前119年),开辟丝绸之路,将汉朝影响力延伸至中亚。元封三年(前108年)灭楼兰、车师,太初四年(前101年)设酒泉郡,逐步构建起对西域的军事控制网络。

南方与东北的整合:元鼎六年(前111年)灭南越,设南海、交趾等九郡;元封二年(前109年)征朝鲜,设乐浪、玄菟四郡;太初三年(前102年)筑外城长城,将农耕文明防线推进至湟水流域。

这些征服使汉朝疆域东抵朝鲜半岛,西至中亚咸海,北达阴山,南包交趾,面积达600万平方公里。更关键的是,通过屯田、移民与属国制度,汉武帝将直接统治与间接控制相结合,构建起多民族共存的帝国体系。

三、文化重构:儒家正统的确立与传播

汉武帝的文化政策具有双重使命:既要统一思想以巩固统治,又要塑造文化认同以凝聚帝国。其核心举措包括:

独尊儒术的决策:建元元年(前140年)采纳董仲舒建议,罢黜百家,设太学以儒家经典为教材,确立“天人感应”“三纲五常”为官方意识形态。此举使儒家从诸子之一跃升为国家意识形态,影响延续两千年。

史学经典的编纂:命司马迁撰写《史记》,这部“史家之绝唱”不仅记录了汉武帝时代的辉煌,更通过“究天人之际”的叙事,为帝国提供了历史合法性。元封三年(前108年)设史官制度,使历史书写成为政治治理的工具。

礼乐制度的复兴:改革祭祀礼仪,确立“南郊祭天、北郊祭地”的制度;推广乐府诗,收集民间歌谣以观民风。这些举措使儒家礼仪从学术理念转化为社会生活准则,塑造了“汉家礼仪”的文化标识。

文化重构的成效显著:太学学生从元朔五年的50人增至元帝时的3000人,儒家经典成为科举考试的核心内容,而“汉人”“汉字”“汉语”等称谓的出现,标志着文化认同的最终形成。

四、经济革新:国家主义的财政实验

汉武帝的经济政策堪称古代国家资本主义的雏形,其核心是通过垄断关键资源与改革货币制度实现国富兵强:

盐铁官营的推行:元狩四年(前119年)将盐、铁、酒经营收归中央,设立盐铁官负责生产销售。此举使国家财政收入激增,仅盐税一项即占政府年收入的1/3。

五铢钱的统一:元鼎四年(前113年)废除地方铸币权,由上林三官铸造五铢钱。这种标准货币重如其文,流通长达700余年,成为中国货币史上最成功的币制改革。

均输平准的调控:设立均输官在各地采购物资,平准官在长安调节物价,通过“贵则卖之,贱则买之”的平衡术,抑制商人囤积居奇,稳定市场供应。

这些政策虽在后期导致“民力屈,财用竭”,但其创新价值不容忽视:盐铁官营开创了国有企业先河,五铢钱奠定了金属货币体系基础,而均输平准则被王安石变法与现代宏观调控所借鉴。

五、盛世余晖:辉煌背后的代价与反思

汉武帝的统治以“雄才大略”著称,但其晚年也暴露出制度性缺陷:

巫蛊之祸的悲剧:征和二年(前91年),因猜忌太子刘据发动“巫蛊之祸”,导致皇后卫子夫、太子刘据自杀,数万人牵连被杀。这场政治清洗暴露了皇权专制的黑暗面。

经济崩溃的危机:连年战争与奢侈建设使“海内虚耗”,百姓“人相食”。征和四年(前89年)汉武帝颁布《轮台诏》,承认“朕即位以来,所为狂悖,使天下愁苦”,标志政策转向“守文”。

制度僵化的隐患:为强化集权,汉武帝重用酷吏、任用宦官,导致吏治腐败。这些弊端在昭宣时期虽得缓解,但为西汉衰亡埋下伏笔。

明仁宗朱高炽(1378年8月16日—1425年5月29日),明朝第四位皇帝,年号“洪熙”,在位仅十个月,却以仁政与开明之举,为明朝的繁荣稳定奠定了坚实基础,开启...

朱高炽在位多长时间 启 2025-11-28 木懿:明末清初丽江府的忠诚守护者木懿,作为明末清初时期丽江府的土知府,是木氏土司家族中承前启后的关键人物。他不仅是土知府木增的长子,更在动荡的历史洪流中,以忠诚与智慧守护着丽江这片土地,书写了...

启 2025-11-26 理政清廉传佳话,理学南播启新章——北宋理学家游酢的政学双辉人生北宋建州建阳(今福建南平市建阳区)的青山绿水间,走出了一位集政治家、理学家、教育家于一身的传奇人物——游酢。他以“程门立雪”的尊师佳话闻名于世,更以“所到之处,...

启 2025-11-19 薄皇后被废之谜:无子背后的政治博弈与情感疏离在汉景帝刘启的后宫中,薄皇后作为第一任皇后,最终却落得被废的结局,成为中国历史上第一位被废黜的皇后。这一事件背后,既有复杂的政治因素,也与汉景帝对她的情感态度息...

刘启 启 2025-11-17 孔融让梨:美德典范与时代悲剧的交织人生在中国传统文化的璀璨星河中,“孔融让梨”的故事如同一颗熠熠生辉的明珠,历经千年仍散发着独特的魅力,成为无数人心中道德启蒙的经典范本。然而,这位四岁便以谦让之举闻...

启 2025-11-17 嘉靖帝:权谋漩涡中的孤独帝王与君臣博弈明世宗朱厚熜(1507-1567),以“嘉靖”年号统治明朝45年,是明朝在位时间第二长的皇帝。这位以藩王身份入继大统的帝王,以雷霆手段开启政治生涯,却在权力巅峰...

朱厚熜 启 2025-11-14 红颜薄命:卫子夫与钩弋夫人——权力漩涡中的双重悲剧汉武帝刘彻在位五十四年,后宫佳丽无数,但卫子夫与钩弋夫人的命运轨迹,却因权力斗争的残酷性成为历史长河中最具悲剧色彩的注脚。一位是稳居后位三十八年的皇后,一位是诞...

卫子夫 刘彻 2025-11-13 武则天:盛世大唐的承启者与革新者在中国历史的星河中,武则天以唯一女皇帝的身份独树一帜。她统治的十五年不仅是唐朝政治格局的转折点,更是连接“贞观之治”与“开元盛世”的关键纽带。从政治改革到经济振...

武则天有男宠吗 启 2025-11-13 红墙遗梦:谦妃刘氏的盛世荣宠与身后哀荣公元1727年深秋,紫禁城神武门开启一扇朱漆大门,15岁的汉军旗少女刘氏踏着满地金黄的银杏叶,走向未知的宫廷人生。这位出身包衣佐领之家的江南女子,不会想到自己将...

启 谦妃 2025-11-13 隐公之困:礼让与权谋交织下的春秋悲歌公元前722年,《春秋》开篇记载“元年春王正月”,这位未被正式记录即位的鲁国君主——鲁隐公姬息姑,以摄政之姿开启了一个时代的序幕。他的一生,既是礼让精神的践行者...

启 2025-11-11 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘