众所周知清朝皇帝雍正是个工作狂,并不是一个喜欢到处走动、喜欢跟人闲聊的人,那么他为什么可以做到足不出户,就能对臣子之事了如指掌的呢?这就要提到雍正的密折专奏制度了。

值得一提的是整个康熙朝六十一年的时间给康熙写密折的不过才一百多人,而雍正朝仅13年的时间,密折专奏的人数就达到了一千多人。

可见对雍正来说,密折专奏用得是得心应手,乐此不疲。

01 密折专奏可不是雍正的专利

在清代以前包括明朝,文武百官若是有什么事情需要禀告皇上的话,一般有两种方式:一种是直接当面说,另一种便是写“题本”。但官员人数那么多,作为皇帝日理万机,怎么也看不过来所有的题本,所以明代的时候便设置了内阁,让大学士来专门处理这些题本。

大学士们看了以后先写上自己的意见,然后交给皇帝审阅批准。

但这样的方式有一个弊端:一点都不保密。若是批阅题本的大学士能守口如瓶还好,万一人品不正呢?

若是一般的朝政也不要紧,但若是关系到弹劾某个官员,或者一些需要保密只能对皇帝一人说的话,“题本”确实很不方便。确实说白了,到了皇帝手里的题本都是经过大学士们筛选过得,有些题本大学士不想让皇帝看到,皇帝大概率情况下是看不到的。

很容易造成权臣专权、蒙蔽皇上的情况,甚至将皇帝架空。

到了清朝,为了出现这样的情况,便发明了密折专奏的制度。

密折专奏说白了,就是你将自己不想让其他大臣知道但想告诉皇帝的事情写在一张白纸上,然后密封好装在匣子里面,这个匣子只有两把钥匙,写密折专奏的大臣一把,皇帝一把,这样自然就不会让旁人知道了。

皇帝批复完奏折以后再直接发给写密折专奏的人,自然就避免了瞒天过海、欺上瞒下的情况出现;不过“密折专奏”并不是谁都可以写的,只有达到一定品级的官员才有资格写密折专奏;不过也会有一些品级比较低但比较特殊的官员这一权利。

其实清朝的密折专奏制度最早开始于顺治帝,但顺治帝几乎不用;到了康熙朝,康熙才慢慢地开始使用这一制度。而且康熙说了这样一句话:“密折专奏的事情,只有我能用。”

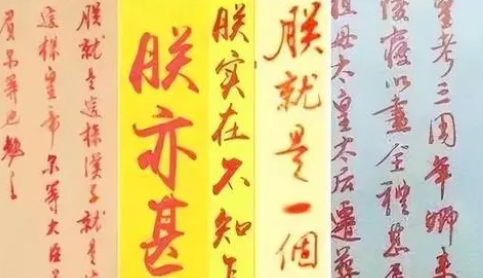

“密奏之事,惟朕能行之”

康熙为何这样说呢?

清朝之前的皇帝为了能够了解一些事情或者大臣,便让一些太监前去打听;但这些打听消息的太监往往靠不住,仗着皇帝给他的权力胡作非为,甚至与一些朝中官员蛇鼠一窝,欺瞒皇上;所以这样的方式对于加强皇权,确实没有什么用。

康熙作为千古一帝,自然不会再用这样的方式糊弄自己;康熙用密折专奏来了解各地的情况,比如江宁织造曹寅便有密折专奏的权力,曹寅除了完成自己份内的工作外,还会打听一些当地的风土人情或者是街头巷尾的议论,以及自己得到的一些情报啥的,都会用密折的方式上奏给康熙。

而且康熙在使用密折专奏的过程中,慢慢的与臣公一起完善了这一制度,密折不仅要套上套,而且还用纸加封起来,写上五个字“南书房谨封”;如此一来旁人便不方便偷看了。

不过密折专奏的制度到了雍正朝的时候才得到了全面的使用与强化,当然这跟雍正所处的处境是有关系的:雍正通过残酷的九王夺嫡好不容易登上皇位,但登上皇位并不意味九王夺嫡之争已经结束,廉亲王胤禩等人还依旧是朝中有举足轻重的地位。

再加上雍正此人很是勤政,事无巨细,都会亲自过问;

所以在这样的情况下,雍正对于情报的需求量是非常大的,而密折专奏对雍正来说便是最好的方式。

02 密折专奏在雍正的手里使用的是炉火纯青

康熙与雍正在使用密折专奏时大不同,康熙很是坦诚,大臣给他的密折批复以后便会再还给写奏折的人,所以朝中官员是:都有康熙亲自书写的证据在彼此那里,但都不在康熙这里。

但雍正登基以后,便下旨将康熙朝所有的密折全部上缴,不得私下留下,若是被发现的话,必定追究其罪责。

“所有皇考朱批御旨,俱著敬谨封固进呈;若抄写、存留、隐匿焚弃,日后发觉,断不宽恕,定行从严治罪。”

刚开始雍正只是将密折专奏的权力给了各省的督抚还有封疆大吏,当然并不是每一位官员都能自始至终都有这个权力,若是做错事被处罚的话,就会取消这一权力。

后来慢慢地雍正又增加了一些品级稍微低一些的总兵官、布政使等大臣;

其实还有一些很小的官,比如同知、知府,有的得到了雍正帝的赏识,也会给予其密折专奏的权力。这些小官之所以会有这样的机会,有的是在康熙病逝后给雍正帝上节哀书时得到了雍正的注意,有的则是某些朝中重臣或者王公的子孙后代。

雍正允许这些品级比较低的官员密奏,也允许他们对自己的上司进行评价甚至是弹劾,但若是因为有密折专奏的权力而骄傲,忘了自己的本分,是绝对不允许的。

雍正如此做,也是为了防患于未然。

可以说从朝中一品大员一直到品级非常低的官员,都有雍正的心腹,就像是一张非常大的通讯网。雍正的高明之处就在于:这些拥有密折专奏权的大臣可以上密折,至于其他的都没有,所以并不会胡作非为。相比较明朝的内阁处理题本、东西厂太监权力过大,清朝的密折专奏确实有它的过人之处。

值得一提的是密折专奏并非只有一个目的:帮助雍正控制朝臣。

他还有非常多的作用,比如考察一下某位官员的品质如何?

李卫在云南盐驿道任职的时候,当时雍在给云南永北镇任总兵的马会伯的密折中是这样说的:最近听说李卫处事有些骄狂,操守大不如前,真的是这样吗?你要放下私人恩怨,告诉我实情。

后来李卫前往浙江任浙江巡抚一职,在此期间,雍正派大理寺少卿性桂前往浙江去调查仓储钱粮的事情;在性桂临走之前,雍正特地嘱咐他:到了江浙一带,若是得到什么情报,一定要及时写密折上奏。

性桂给雍正的密折中,将李卫与杭州将军鄂弥达之间的关系上奏给了雍正。

在田文镜给雍正的密折中,也提到了李卫,说李卫是难得的贤才,只是在驾驭下属等几个方面还欠缺。

要知道雍正朝时期,雍正的三大心腹:李卫、田文镜与鄂尔泰。李卫作为雍正的三大心腹大臣之一,雍正都要让其他的官员时时刻刻打探他的情况,也不会轻易地相信一个人说的话,至于其他人自然是有过之无不及。

可以说雍正朝时期的官员既在监督别人,也在别人的监督之中;唯独雍正一个人高高在上地看着所有人,通过不同的人,也就是不同的角度去了解所有的事情。

雍正还会通过密折的方式跟某个大臣商量一些重要的决策与改革,比如改土归流、疏浚运河等很多的举措,都是雍正与官员们听过密折的方式多次商量之后才决定方案。

若是想要推行一项重要的改革举措,讲究的就是效率;而密折专奏制度确实在提高效率方面具备独特的优势,最起码省去了中间转呈的时间。

雍正非常勤政,只要是有密折到了他都会在烛火下挑灯夜读,即便是再晚也会先处理好朝政,若是需要立马执行的就会即刻下旨,可以说效率非常高。

比如在雍正二年,李绂(fu)曾经跟雍正面商疏浚淮扬运河的事情,雍正觉得李绂说的也有道理,便让他与河道总督齐苏勒一起商量商量,毕竟疏浚运河不是小事,需要做好实地的考察再给出具体的举措与方案。

齐苏勒上奏雍正以后,雍正给齐苏勒的批复中提到了:要将疏浚淮扬运河的利弊全部说明白;并且提到了治水不是小事,需要根据实际整体的情况来做决定。

雍正之所以如此做就是想让齐苏勒不要先入为主,也不为了投上司所好就改变自己决策的程度,毕竟治水不是小事,若是举措不合适的话会贻害无穷。

不得不说,雍正还是很通情达理的,很会揣摩人心。

两年后,有一位官员上奏折将河工备料的弊端说的很清楚;雍正将名字遮住,然后将折子转给了齐苏勒,齐苏勒针对奏折中的说法,将事情的原委全部说清楚。

雍正还是比较满意的,本身治河之事就很复杂,自然是需要治河的专家才能做得到;再加上治河需要耗费的银子太多,很容易成为一些官吏敛财的手段。在治水难的同时,治吏更难。

雍正对治河的事情是看的一清二楚,但是他并不会先入为主的给官员提建议,而是先听从多方面的意见与建议,再给某个官员提建议的时候往往也会有为何如此考虑的材料。

这一点上,不得不承认,雍正确实高明。

除了管理朝廷官员、与官员商讨大事外,雍正还会通过密折的方式,了解一些地方的风土人情、人文地理等。

雍正在给宁夏道鄂昌的奏折中很详细地说明了密折专奏可以上奏的内容:

地方的利弊

官吏亲政还是懒惰

上司是否公允

某位官员的品行如何

百姓的生计怎么样

风俗有什么

军队的纪律

当地的雨水是否充足

....

不管是临近的省还是比较远的省,只要是自己知道的事情,不必在乎真假,都可以上奏;雍正说的很清楚,真假他会自己去考证,即便是上奏的内容不实,也不会怪罪。

不管大小事都可以上奏、不管真假只要能注明出处也可以上奏,而且不仅可以上奏当地的事情,其他地方的只要是知道都可以上奏。

雍正就是这样自己搭建起来一个无所不知、无处不及的情报网,确实不一般。

03 “密”之一字,最为要紧

雍正不止一次提到:若是不能做到保密的话,就不要上密折。

为了做到保密,雍正采取了四项措施:

第一、雍正会将所有的密折全部再收上来,不管是原折还是朱批,全部都要在宫内保存。

第二、打造了专门装密折的箱子与锁,箱子有两把钥匙,一把在雍正那里,另一把则是给官员,这个装密折的箱子只有雍正跟写奏折的人才能打开。

第三、奏折会直接送到内廷,不需要通过通政司。

第四、只要是密折,雍正全部都是亲自来看,绝对不会让其他人帮自己批阅。

密折专奏就是为了加强皇权,让雍正行使自己至高无上的权力。不得不承认密折在整个雍正朝,确实是雍正统治整个王朝不可或缺而且是最主要的手段,而雍正更是将这一整套统治工具玩得是得心应手。

所以雍正朝的政治,还有一个名称叫“密折政治”。

在康熙朝的权谋漩涡中,纳兰明珠以“三朝元老”的身份纵横捭阖,却以一段“一生一世一双人”的婚姻成为满清官场中的异类。这位权倾朝野的大学士,终其一生仅迎娶一位妻子—...

康熙的儿子们 纳兰明珠 2026-01-07 姚启圣功高不赏:满汉矛盾与帝王权术交织的悲歌在康熙朝波澜壮阔的历史画卷中,姚启圣无疑是一位浓墨重彩的人物。他以卓越的军事才能和深远的战略眼光,为清朝统一台湾立下赫赫战功,堪称平台的关键推手。然而,这位功高...

康熙的儿子们 启 2026-01-06 雍正一夜三幸丽嫔:帝王宠幸背后的权力博弈与人性困局雍正五年冬夜,紫禁城养心殿内烛火摇曳。据野史记载,雍正帝当晚连续三次召丽嫔侍寝,这一打破常规的举动不仅让敬事房太监连夜更换三次热水,更在次日引发后宫震动——丽嫔...

雍正如何继位的 2026-01-04 苏克萨哈:权力漩涡中的复杂灵魂在清朝康熙初年的政治舞台上,苏克萨哈是一位备受争议的人物。他的一生,在权力斗争的漩涡中跌宕起伏,其行为与抉择引发了后人对于“好人”与“坏人”的诸多讨论。然而,若...

康熙的儿子们 2025-12-29 多伦会盟:康熙帝稳固北疆的战略棋局1691年,康熙三十年的春风掠过漠南草原,清圣祖玄烨亲率文武大臣抵达多伦诺尔(今内蒙古多伦县)。这场持续月余的盛大会盟,不仅调和了喀尔喀蒙古各部的百年积怨,更以...

康熙的儿子们 玄烨 2025-12-29 鳌拜手握重兵却未造反:权力结构下的理性抉择1669年,康熙帝以三十名布库少年生擒权倾朝野的鳌拜,这场看似以弱胜强的政治博弈,实则暗藏清初权力结构的深层密码。鳌拜虽掌控镶黄旗、正黄旗及领侍卫内大臣等要职,...

康熙的儿子们 鳌拜 2025-12-16 天花免疫与政治博弈:康熙继位背后的历史逻辑在中国古代皇权继承制度中,“有嫡立嫡,无嫡立长”是沿用千年的铁律。然而,清朝第四位皇帝康熙帝的继位过程却打破了这一传统——作为顺治帝第三子、庶妃佟佳氏所生,他既...

顺治为什么出家 康熙的儿子们 2025-12-15 帝王权术的镜像:雍正与乾隆震慑臣子的双面人生在清朝268年的统治长河中,雍正与乾隆这对父子以截然不同的政治手腕演绎着帝王权术的巅峰对决。当雍正用密折制度编织起覆盖全国的情报网时,乾隆正以“讷亲之死”的鲜血...

乾隆后的后面是谁继位 雍正如何继位的 2025-12-15 乾隆“反调”背后的治国智慧:从宽严相济到权力平衡乾隆皇帝继位之初,便以一系列与雍正朝截然相反的举措引发朝野震动:驱逐宫中道士、为宗室平反、废除“士绅一体当差”政策、大规模豁免官员亏空……这些看似“唱反调”的行...

乾隆后的后面是谁继位 雍正如何继位的 2025-12-15 从市井到庙堂:李卫的传奇人生与复杂结局在雍正朝的官场星空中,李卫无疑是一颗耀眼的明星。他出身市井,凭借着独特的行事风格与卓越的才能,赢得了雍正皇帝的赏识与重用,成为雍正朝的宠臣之一。然而,随着雍正帝...

雍正如何继位的 李卫 2025-12-12 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘