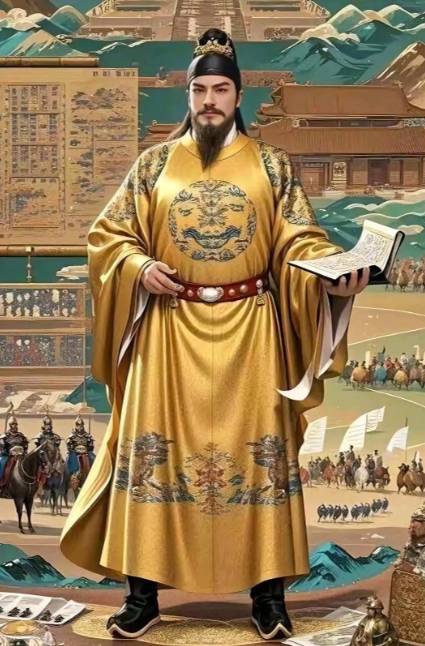

在中国历史上,唐太宗李世民以知人善任著称,其麾下汇聚了无数贤才良将。然而,有一位臣子的命运轨迹尤为特殊——他曾在生死关头被李世民出手相救,此后以毕生忠诚与才智回报这份恩情,为李唐王朝的稳固与发展立下不朽功勋。这段君臣佳话,不仅展现了李世民的用人智慧,更诠释了"滴水之恩,当涌泉相报"的千古至理。

一、生死关头:李世民力排众议保性命

隋末乱世,瓦岗军将领李勣(原名徐世勣,后赐姓李)因战功卓著遭王世充忌恨。公元619年,王世充设宴"犒军",实则暗藏杀机,欲借机除掉李勣等异己。宴会上,王世充突然下令逮捕李勣,准备将其处决。千钧一发之际,时任秦王的李世民挺身而出,以"李勣乃当世豪杰,杀之恐失人心"为由,强行将李勣带回自己的营帐。

这一决定并非没有风险。当时李世民与王世充正处于对峙状态,强行救人可能引发冲突。但李世民深知李勣的军事才能,更看重其"功高不居,位重不骄"的品格。据《旧唐书·李勣传》记载,李世民对李勣说:"卿若死,谁与共平天下?"这句话既是对李勣能力的肯定,也暗含了对其未来价值的期许。

二、知遇之恩:从降将到心腹的蜕变

获救后的李勣对李世民感恩戴德,但真正让他死心塌地的是李世民的用人之道。公元621年,李勣随李世民平定王世充后,主动上表请求将俘获的财物全部充公。李世民却将财物尽数赏赐,并说:"卿以忠义事我,我岂能以财物伤卿心?"这种超越物质的精神共鸣,使李勣彻底成为李世民的坚定支持者。

在玄武门之变前夕,李勣面临重大抉择。当时他已受封通州刺史,手握重兵。太子李建成曾派人游说,许以高官厚禄,但李勣始终保持沉默。当李世民询问意见时,他只说:"秦王若举大事,勣当以死相报。"这种不站队、只效忠的立场,恰恰体现了李世民救命的恩情在他心中的分量。

三、开疆拓土:战场上的不世之功

李世民登基后,李勣成为大唐对外战争的中流砥柱。公元629年,他作为行军总管率军出击东突厥,在白道(今内蒙古呼和浩特北)设伏,一举击溃颉利可汗主力,为"贞观之治"扫除了北方威胁。此战中,李勣展现出的战略眼光与战术智慧,正是李世民当年救他时所看重的。

更令人惊叹的是公元645年的高句丽之战。当时李勣已年过六旬,仍坚持亲率精兵攻克辽东城(今辽宁辽阳),斩首万余级。战后,李世民亲笔撰写《辽东战役碑》,称"李勣之功,古今未有"。这种君臣相互成就的关系,在中国历史上极为罕见。

四、治国能臣:朝堂上的定国之策

除了军事才能,李勣在治国方面同样表现出色。贞观年间,他主持修订《唐律》,将"德主刑辅"的理念融入法典,使唐朝法律成为后世典范。公元649年,李世民临终前将太子李治托付给李勣,说:"尔之忠直,朕所深知。后事付卿,无复忧也。"这种信任,源于李勣二十年来始终如一的忠诚。

李治即位后,李勣以司空身份辅政,在处理房遗爱谋反案时坚持原则,既维护了皇权稳定,又避免了大规模株连。这种刚柔并济的治国智慧,正是李世民当年救他时所期望的"共平天下"的延续。

五、历史回响:君臣典范的永恒价值

李勣于公元669年去世,享年七十六岁。高宗李治下令停朝三日,并亲自撰写神道碑,称其"功盖天下,德被生民"。从生死关头被救,到成为三朝元老,李勣的一生完美诠释了"知恩图报"的深层内涵。

这段历史给后世留下深刻启示:其一,领导者的胸怀决定团队的凝聚力,李世民不拘一格的用人之道,使大唐汇聚了无数英才;其二,臣子的忠诚源于知遇之恩,李勣用一生证明,真正的报恩不是口头承诺,而是用才能与忠诚持续创造价值。

在唐朝波澜壮阔的历史画卷中,唐太宗李世民无疑是最为浓墨重彩的一笔。他以卓越的政治才能和军事谋略,开创了“贞观之治”的盛世局面,成为后世敬仰的千古明君。而在他的众...

李世民传位于哪位皇子 2026-02-03 宋太宗与唐太宗:同为“太宗”,差距究竟在哪?在中国历史长河中,唐太宗李世民与宋太宗赵光义虽同以“太宗”庙号留名,但二人的历史地位与评价却有着天壤之别。唐太宗开创了贞观之治,使唐朝成为当时世界上最强盛的国家...

李世民传位于哪位皇子 宋太宗 2026-02-03 虎牢关若败:唐朝命运的转折与乱世雏形虎牢关之战是唐朝统一战争中的关键战役,秦王李世民以八万唐军对阵王世充、窦建德联军,最终以“一战灭两王”的辉煌战绩奠定唐朝统一天下的基础。然而,若将历史假设为唐军...

李世民传位于哪位皇子 2026-02-02 关门拒客的政治审判:李世民为何对隋朝“不倒翁”苏威关上大门?在初唐的凌烟阁功臣谱上,没有苏威的名字;在贞观之治的朝堂里,也找不到他的位置。作为历经西魏、北周、隋四朝的政坛元老,苏威曾是开皇盛世的总设计师,却在唐朝建立后惨...

李世民传位于哪位皇子 2026-01-30 唐朝名将李绩“反叛”疑云:忠义背后的政治权谋在唐朝波澜壮阔的历史画卷中,李绩(原名徐世绩,字懋功,后赐姓李,又避唐太宗李世民讳,单名绩)是一位备受瞩目的名将。他一生历事唐高祖、唐太宗、唐高宗三朝,战功赫赫...

李世民传位于哪位皇子 2026-01-22 浅水原惊魂:李世民的生死劫与军事转折公元618年盛夏,刚建立不久的唐朝迎来生死考验。陇西割据势力薛举率精锐大军直扑关中,秦王李世民率四万唐军迎战于浅水原(今陕西长武东北)。这场战役不仅关乎唐朝存亡...

李世民传位于哪位皇子 2026-01-16 阿史那社尔:从突厥王子到唐臣,心中唯有感恩与忠诚在唐朝波澜壮阔的历史画卷中,阿史那社尔是一位极具传奇色彩的人物。他本是东突厥处罗可汗之子,身份尊贵,却在命运的转折中投身唐朝,成为唐太宗李世民的妹夫,为唐朝立下...

李世民传位于哪位皇子 2026-01-16 贞观镜鉴:李世民眼中的苻坚与历史兴衰密码唐太宗李世民在主持编修《晋书》时,以帝王之尊亲自为苻坚撰写史论,称其“好功而不能忍,智大而不见机”,这八个字精准概括了这位十六国时期氐族君主的矛盾性格。作为中国...

李世民传位于哪位皇子 苻坚 2026-01-06 凌烟阁遗珠:公孙武达未入阁的隐秘逻辑贞观十七年(643年)春,唐太宗李世民在长安皇宫三清殿旁的凌烟阁内,命阎立本绘制二十四位功臣画像。这批入选者涵盖从太原起兵到玄武门之变的政治核心,却独缺战功赫赫...

李世民传位于哪位皇子 孙武 2026-01-04 君王与才女的忘年之恋:李世民宠幸徐惠时的年龄考据公元638年的长安城,春色未褪,紫禁城的朱墙内却上演着一场特殊的相遇——39岁的唐太宗李世民传召11岁的徐惠侍寝。这场跨越28载春秋的君臣之缘,不仅因年龄差引发...

李世民传位于哪位皇子 2025-12-31 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘