秦始皇在位37年,其中独揽大权的时间只有28年。但就在这28年间,秦始皇不仅完成了一统六国的伟大事业,还开展了七大工程,有三项都被认为是世界奇迹。此后再也没有哪位皇帝能像秦始皇这样,留下这么多令人称奇的物质文化遗产。其中我们最熟悉的肯定是长城,阿房宫没有全部建成,但依然是被称为世界奇迹。那下面就来和大家讲讲其他的工程是什么,一起来了解看看吧。

一提起长城大家立刻就会想起“孟姜女哭长城”这个传奇故事,不过传说终归是传说,当不得真。秦始皇时代与其说是修长城,不如说是补长城。

要说匈奴人实在讨厌,自己不会种地,到了秋冬没粮食吃就开始骑着马奔入内地抢劫,等你组织好兵力准备打他,他早就已经逃得无影无踪了。

为了对付他们,从西周开始就有聪明人提议修道墙把游牧民族挡在墙外边。到了战国时期,挨着北部边境这几个国家燕国、赵国、齐国都陆续修建了长城。前人栽树后人乘凉,有了这些基础,秦始皇要做的就是跟串项链似的把这些长城连起来,所以工程量并不算太大。

据推测秦始皇修长城动用的劳工不超过30万人,这些人中肯定有不正常死亡的,诸如累死、暴病而死一类的,但也绝不可能随随便便就把人杀掉。要知道,秦朝法律可是相当严格的,出土的秦简有实际案例可以证明:有个大夫无故鞭打了一个鬼薪(劳改犯),导致该鬼薪逃亡。按照法律规定,这个大夫必须受罚,还要在官府服役,同时等待逃亡者被捕获。

所以传说中随便就把万喜良杀了,还把尸体填在长城缝里的行为是绝不可能出现的,这些都出自于后世的想象。

严格说起来,修长城这个活是秦始皇众多工程里比较小型的一项,他本人对此并不是很热衷。

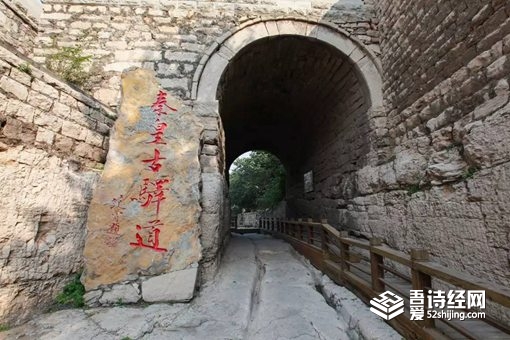

驰就是快,驰道相当于如今的国道。秦始皇以咸阳为中心修出四通八达的道路,西边到甘肃,东边到大海,北到内蒙古,南到湖南。这些道路都有着标准的规格,比如路宽70米,道路两旁每隔7米种树,中央三丈之处是皇帝专用的御道。

有了这些驰道,秦始皇就可以舒舒服服地坐着马车在全国旅游了。

除了驰道外,秦始皇还修建了军事专用干道——直道,这条路相当于如今的高速公路,全长700公里,宽30米,并且高出地面1米多。这条路的主要作用是支持驻守北方的蒙恬大军,一旦北部匈奴有啥风吹草动,大军在一周之内就可以从咸阳集合开到前线。

这些路修建标准相当高,地面用铁锥夯得严严实实,有些路面直到现在都不长杂草。修建这些道路也动用了大量的人力物力,虽然没有确切记载,但从修建到完工只有短短的两年时间来看,秦始皇至少发动了40万人修路。

阿房宫是秦王朝建筑群落的一部分,如果完工的话主体建筑内能容纳近一万人。

因为直到秦王朝灭亡阿房宫也没有盖成,所以关于阿房宫的规模大家只能推测。

要说秦始皇造阿房宫的目的也不仅仅是为了自己享受,《史记》上记载他认为“咸阳人多”,这个多可能指的是自己亲戚多,也可能是普通老百姓多,所以才大修宫殿,打算移八万户人家过去住。

如果秦始皇真是为了解决首都老百姓的安居问题,那么阿房宫可以被称为“民心工程”了。

可惜阿房宫因为秦王朝灭亡的太早成为“烂尾楼”,又被项羽一把火烧掉。曾经有专家试图为项羽翻案,说他并没有火烧阿房宫,但阿房宫的确切地址始终存在争议,所以这个锅暂且由项羽来背吧。

要说前面这几项工程都带有公益性质,秦始皇陵这项大工程则纯粹是为了满足秦始皇的私欲。

不过秦始皇陵是在秦始皇晚年才开始修建的,司马迁告诉汉武帝秦始皇从即位之初就开始修建,其实属于一种委婉的劝谏。

算起来秦始皇陵前后修建了大约七八年的时间,时间短任务重。秦始皇作为中国历史上首位皇帝,随便一项工程都要搞得轰轰烈烈,更别说自己死后的房子了,那是越豪华越宏大才越开心。

直到三国时候秦始皇陵还高达一百二十多米,仅比埃及大牛胡夫法老的金字塔低二十多米。直到现在经过了无数的水土流失,仍然高达五六十米。

为了修建阿房宫和秦始皇陵,秦始皇动用了70多万人。他终究是伟大的君主,大概也明白事关自己享乐问题,最好不要惊动老百姓,所以这70万人都是监狱服刑人员。

有了秦始皇这只领头羊的模范带头作用,后边汉朝的皇帝们就跟搞竞赛似的,把陵墓越修越高越修越大,汉武帝修了50多年的陵墓,最后这些豪华陵墓的下场只能是便宜了盗墓贼。

除了上述四项实物的土木工程外,秦始皇还有两大军事项目,一个是派蒙恬带领30万大军在北方撵兔子似的狂揍匈奴,收复了河套以北的大片土地,这是伟大的历史功绩。毕竟秦朝灭亡后匈奴高举“我胡汉三又回来了”的大旗,重新占领河套平原,直到汉武帝时期费了老劲才重新把匈奴从河套平原赶跑。

另一个军事项目是派尉屠雎带领50万大军进攻岭南地区,开始时进展相当顺利,大军把现在越南北部地区都给占领了。然而好景不长,当地的土著越人打起了游击战。

修长城、造陵墓、击匈奴,这些都有利于巩固新王朝的良好形象。比如说秦始皇修陵墓,可能也是给大家带来一种震撼,增强六国人民对政府的信心。除了必要的考虑外,这种精力充沛的君王通常都是想干事的,他闲不住。这可能也和遗传有关系,秦国人骨子里就流着不安分的血液。

秦始皇的老祖宗当年养马的出身,在陕西一小块巴掌大的贫瘠土地上和天斗、和人斗,前几代国君全部战死疆场,付出了无数的变法和艰辛,最后一跃成为带头大哥。从历史上看,秦国国君就没有消停的,要么喜爱打仗要么喜欢扛鼎,到秦始皇这里自然也延续了祖先的优良传统,不折腾个天翻地覆不罢休。

秦始皇搞了这么多大工程,也跟他自信心过度膨胀有关系。统一六国称霸天下,秦始皇对自己的评价应该相当高,他又是比较独裁的统治,说一不二,臣子们也不敢提什么反对意见,就由着他的性子来。

其实他的这六项大工程出发点都是好的,可秦始皇步子迈得太大,想做的事情太多,自己身体一天天变弱,他也预感时日无多,因此更加着急,最后这些工程消耗太大,加速了秦帝国的灭亡。就像打匈奴这样的事,完全可以延后几十年,等国内稳定了再说。

公元前202年,垓下之战的硝烟尚未散尽,乌江畔的霸王自刎声犹在耳。当汉军将领王翳割下项羽头颅时,这位曾以"力拔山兮气盖世"震...

项羽 刘邦 2025-11-17 王翦:战国名将的传奇人生与智慧归隐在战国烽火连天的岁月里,王翦以其卓越的军事才能和深邃的政治智慧,成为秦国统一六国的关键人物。他的一生,既是征战沙场的辉煌史诗,也是功成身退的智慧典范。一、少年从...

王翦 2025-11-14 权力漩涡中的母子裂痕:秦始皇囚禁赵姬的深层动因公元前238年的咸阳宫中,22岁的秦王嬴政面对母亲赵姬的情人嫪毐叛乱,以雷霆手段将其车裂,并诛灭三族。这场血腥政变不仅终结了嫪毐的权势,更将赵姬推向了历史审判的...

秦始皇陵 嫪毐 2025-11-14 嫪毐的“特殊魔力”:让赵姬痴迷至深并诞下子嗣的真相战国末期的秦国深宫,一段充满欲望与权谋的纠葛,让市井小人物嫪毐成为历史舞台上备受瞩目的角色。他究竟有何特殊之处,竟能让秦始皇生母赵姬爱得死去活来,甚至为其生下孩...

秦始皇陵 嫪毐 2025-11-14 项羽败亡后刘邦对项氏亲属的处置:宽仁表象下的政治权谋公元前202年,西楚霸王项羽在乌江畔自刎,标志着楚汉争霸的终局。这位曾以"力拔山兮气盖世"震慑天下的枭雄陨落后,其亲属的命运...

项羽 刘邦 2025-11-14 乌江渡口的历史迷思:项羽东山再起的可能性探析公元前202年寒冬,垓下战场硝烟未散,西楚霸王项羽率800余骑突围南逃。当这位31岁的军事天才在乌江边面对亭长的小船时,他选择将乌骓马赠予船夫,转身步战至力竭自...

项羽 2025-11-13 沙丘迷雾:胡亥继位背后的历史真相与权力博弈公元前210年,秦始皇第五次巡游途中病逝于沙丘平台。这起看似寻常的帝王驾崩事件,却因赵高、李斯与胡亥的密谋,演变为中国历史上最著名的皇位继承疑案。两千年来,&a...

秦始皇陵 李斯的儿子 2025-11-13 章邯:大秦帝国的末路战神,以囚徒之军撼动乱世在秦末烽烟四起的乱世中,章邯以一介文官之身临危受命,率领骊山刑徒组成的军队横扫六国复国势力,连斩楚军统帅项梁、齐王田儋、魏王魏咎等名将,甚至在巨鹿之战前与项羽形...

章邯 项羽 2025-11-12 秦始皇不立皇后之谜:权力、阴影与理想的交织公元前221年,秦始皇嬴政横扫六国,建立中国历史上第一个中央集权王朝,自称“始皇帝”。他推行郡县制、统一度量衡、修筑长城,以铁腕手段重塑华夏文明。然而,这位开创...

秦始皇陵 2025-11-12 乱世枭雄的生存智慧:赵佗建立南越国的战略密码公元前219年,秦始皇派屠睢、赵佗率五十万大军南征百越,这场持续三年的战争以屠睢战死、秦军折损过半告终。五年后,赵佗与任嚣再次出征,以"绝道聚...

秦始皇陵 2025-11-11 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘