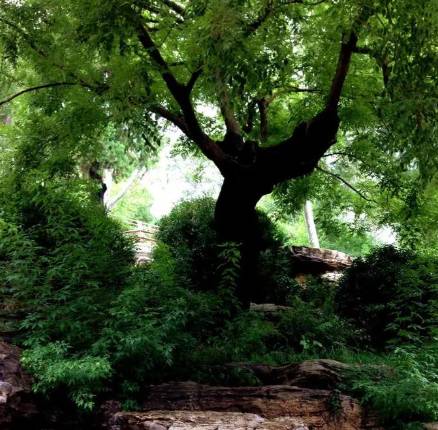

1644年4月25日,北京景山寿皇亭旁的老槐树上,崇祯皇帝朱由检用黄绫结束了自己34岁的生命。这位在位17年、勤政至死的末代君主,在李自成大军攻破北京城时,既未选择南逃也未投降,而是以自缢完成了"君王死社稷"的历史定格。这场殉国背后,实则暗含着三重无法突破的历史困局。

一、战略误判:信息迷雾中的致命决策

崇祯对局势的误判源于信息系统的全面崩溃。1644年春,李自成大军已控制山西全境,其情报网络甚至渗透至北京城——农民军通过伪装商人、贿赂官员等方式,将明军动向摸得一清二楚。而崇祯获取的情报却严重滞后:他直至3月15日才得知李自成称帝,3月17日仍认为起义军"不过乌合之众"。

这种信息差导致战略决策接连失误。当左中允李明睿首次提出南迁时,内阁首辅陈演通过散布"天子南巡则社稷倾覆"的言论,联合言官将方案扼杀。都察御史李邦华折中提出"太子南迁",崇祯虽心动却因担心太子监国威胁皇权,最终在陈演的挑拨下否决方案。待到4月23日李自成兵临城下,崇祯试图携太子逃亡时,已无任何城门愿意开启。

二、制度性溃败:文官集团的集体背叛

崇祯面临的更致命危机,是明朝文官制度的系统性崩溃。其执政17年间,内阁首辅更迭达50人次,刑部尚书走马灯般换了17任,7位总督、11位巡抚、7位兵部尚书被处决。这种"诛责过甚"的统治方式,催生出官僚体系的集体怠政。

典型案例发生在1644年4月24日。当崇祯在前殿鸣钟召集百官时,竟无一人响应。外戚周奎坐拥50万两家财却拒捐军饷,国库空虚至连守城士兵的饷银都发不出。更讽刺的是,守城太监曹化淳在4月25日黎明主动打开西直门,迎接李自成入城——这个掌控九门提督要职的太监,正是崇祯亲手提拔的亲信。

三、道德困境:宗庙责任与现实崩溃的撕裂

作为朱明王朝的第16位皇帝,崇祯始终被"天子守国门"的道德枷锁束缚。当周皇后建议南迁时,他因"宗庙陵寝在此"的祖训陷入沉默;当李自成提出"裂土封王"的和谈条件时,他又因"恐后世笑我"拒绝妥协。这种道德洁癖在遗诏中暴露无遗:"朕凉德藐躬,上干天咎,然皆诸臣误朕。"

但现实远比道德困境残酷。北京城爆发的大鼠疫使守军战斗力锐减,明军实际可用兵力不足万人。而李自成军队通过"追赃助饷"政策,迅速筹得7000万两白银,反观崇祯连发放守城士兵的2两赏银都需东拼西凑。当道德责任遭遇制度性溃败,自杀殉国竟成为维护皇权尊严的最后选择。

历史回响:殉国背后的文明转型

崇祯之死不仅是个体悲剧,更是中国封建帝制转型的缩影。其遗诏中"任贼分裂,勿伤百姓"的嘱托,与清军入关后"为明复仇"的宣传形成微妙互文。而明朝遗民群体中,顾炎武"天下兴亡,匹夫有责"的思想觉醒,与史可法扬州殉国的壮烈,共同构成了明清易代时期的思想裂变。

在历史的长河中,关于朝代更迭与开国皇帝的认知,常常因各种因素而出现混淆。其中,一个较为常见的误解便是认为李自成是清朝的开国皇帝。然而,通过深入剖析历史事实,我们...

李自成 2026-01-20 风云激荡中的“闯王”皇帝:李自成身份之辨在明末那个风云变幻、战火纷飞的时代,李自成如一颗耀眼却又短暂的流星划过历史的天空。他带领农民起义军推翻了统治长达276年的明王朝,建立了大顺政权,然而关于他是否...

李自成 2026-01-14 李自成溃败清军:从巅峰到深渊的致命裂痕1644年,李自成率领大顺军攻破北京城,终结了明朝276年的统治。然而,这位曾让明朝闻风丧胆的农民起义领袖,却在短短42天后被清军击溃,最终命丧九宫山。这场历史...

李自成 2026-01-04 李自成:从“闯王”到“一日天子”的溃败密码1644年4月25日,李自成在紫禁城武英殿仓促登基,次日便弃城西逃。这位曾以“均田免赋”口号席卷中原、推翻明朝的农民领袖,为何仅坐一天皇位便溃败如潮?其失败背后...

李自成 2025-12-15 紫禁城42日:李自成从巅峰到溃败的权力实验1644年3月19日,李自成率大顺军攻破北京城,崇祯皇帝自缢于煤山,标志着明王朝的覆灭。然而,这位草莽英雄仅在紫禁城内坐了42天皇帝,便仓皇撤离,留下一段充满争...

李自成 2025-12-10 李自成42天皇帝生涯:从巅峰到溃败的短暂统治1644年,李自成率领的大顺军攻破北京城,明朝覆灭,李自成登上皇位,开启了他仅42天的皇帝生涯。这42天,本是他巩固政权、建立新秩序的关键时期,却因一系列决策失...

李自成 启 2025-12-08 从几千残兵到百万雄师:李自成如何以智破局终结明朝统治明末天灾频发、政治腐败,李自成以数千残兵起家,最终率领百万大军攻破北京,终结了延续276年的大明王朝。这场农民起义的胜利,既是时代矛盾的集中爆发,更是李自成战略...

李自成 2025-12-08 崇祯走投无路哀求百官捐钱,为何不学李自成抄家?在明朝末年,风雨飘摇的局势下,崇祯皇帝朱由检面临着前所未有的困境。1644年,李自成率领的农民起义军兵锋直指北京城,明朝的统治岌岌可危。此时,国库空虚,前线士兵...

朱由检是明朝最后一位皇帝吗 李自成 2025-12-08 李自成并非第一代闯王,子午谷奇谋争议千年在历史的长河中,明末农民起义领袖李自成声名远扬,但关于他是否为第一代闯王,以及他是否曾实施子午谷奇谋,一直存在诸多误解与争议。深入探究历史真相,能让我们更清晰地...

李自成 2025-12-08 周延儒:崇祯朝的起伏首辅与历史争议人物周延儒(1589年/1593年—1644年1月17日),字玉绳,号挹斋,南直隶常州府宜兴县(今江苏省宜兴市)人,是明朝末年一位极具争议性的大臣,在崇祯帝朱由检在...

朱由检是明朝最后一位皇帝吗 2025-11-25 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘