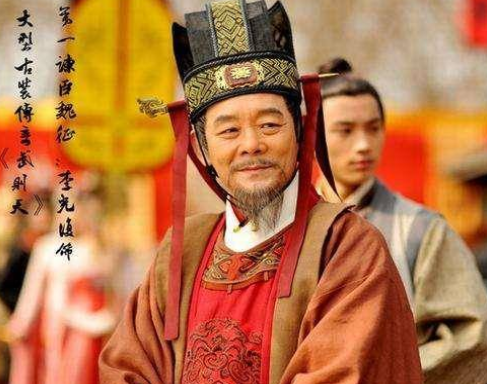

魏征为什么敢多次惹怒唐太宗?下面历史资料小编为大家带来详细的文章介绍。

唐太宗手下大臣众多,但像魏征那样敢于直谏的人不多,连秦王府的旧臣长孙无忌,房玄龄都不太敢犯言直谏,每次唐太宗让手下大臣提意见,长孙无忌总是说,皇上太圣明了,我没有意见。

然而魏征却是个例外,只要唐太宗犯一点小错误,他便会激烈地进行批评。

当时有些大臣都觉得魏征实在太过分,但是太宗却用“娬媚”一词来形容魏征。

以至于后来有人告发魏征谋反,太宗却说魏征之前是李建成的人,既然我用了他,就要相信他,于是他都没有调查谋反案是否属实,便将告密者斩杀。

这就是李世民的用人之策——用人不疑,疑人不用。

魏征的犯言直谏和唐太宗的大度,让他们成为中国历史上君臣之楷模,后世不少人视之为榜样,比如宋仁宗赵祯、明成祖朱棣等,甚至后来历朝历代的人都希望自己生活的时代也有类似于像魏征、唐太宗这样的君臣。

然而,殊不知李世民在玄武门之前脾气并不太好,比较暴躁,玄武门之变后他却像变了一个人似的,能够无数次容忍魏征多次无底线的指责,是什么改变了李世民,他为什么能够容忍魏征的多次以下犯上,魏征又为什么如此胆大包天?

直臣衬托明君

唐太宗是中国历史上少有的明君,他开创的“贞观之治”虽然不是中国历史上最强盛的时代,但却是中国历史上少有的政治清明、为政宽容、对外开放的时代。

殊不知李世民能够取得“贞观之治”的成就,跟玄武门事件有着密切的联系。

当时李世民果敢英武,杀兄逼父,并将李元吉、李建成的子嗣赶尽杀绝,这些行为跟当年隋炀帝弑兄逼父相比有过之而无不及,这样一位残忍的主似乎跟后来贤明的唐太宗有些格格不入。

这是为何?

李世民登基以后,他非常担心杀兄逼父的行为会给自己留下千古骂名,怕人家骂他是昏君暴君。

所以他要变得豁达大度,善于用人和纳谏,立志成为一位明君,只有贤明之君的美名才能洗刷玄武门之变给他带来的负面影响。

所谓“父慈则子孝,君明则臣直”,李世民想要成为一代贤君,自然离不开真臣。

但是并不是所有的大臣都像魏征那样敢于直谏,来自秦王府的大部分旧臣对李世民还算比较恭敬。

很多小伙伴可能认为李世民一定非常赏识魏征的才华,所以非常喜欢他。

其实不然,实际上唐太宗并不喜欢魏征,甚至曾经对魏征起过杀心,后来还是长孙皇后以“君明则臣直”来劝诫唐太宗,魏征才化险为夷。

从某种程度上讲,李世民对魏征一直在忍,他为了名留青史才无限度的忍耐。

一次突厥进犯唐朝,李世勣将其击退,并想一举歼灭之,魏征劝诫太宗不要穷兵黩武,太宗采纳了他的建议,结果突厥元气恢复以后,又迎兵南下进攻唐朝。

李世勣却说当初要是皇上听我的,哪有今天这事儿,太宗皇帝却说,当初我知道魏征的提议不可取,但是我不想为此堵塞言路。

可见唐朝也是一个非常民主的国家,当然这跟李世民立志成为一代明君也有关。

不过一位脾气暴躁的人能够忍耐十几年也不容易。

所以玄武门之变后,我们看到是一位痛改前非、洗心革面的唐太宗。

这也是长孙无忌等秦王府旧臣不敢犯言直谏的主要原因。

明君塑造谏臣

秦王府旧臣不敢违逆李世民,为什么魏征却如此大胆,这跟魏征六次改换门庭有关。

魏征最开始在隋朝官员元宝藏的手下担任书记官一职,此时魏征属于隋朝的官员,后来元宝藏想投靠瓦岗的李密,便让魏征给李密写一封奏疏,这封奏疏让李密大为赞赏,他觉得魏征是一位难得的人才,于是召见了魏征。

可惜的是,魏征给李密献上了问鼎天下的十条计策,李密都没有采纳,后来瓦岗军与宇文化及交战伤了元气,在生死存亡的关键时刻,李密不听魏征的建议执意与王世充展开决战,最终导致瓦岗军战败。

瓦岗军瓦解后,魏征跟随李密降唐,但是他并没有得到李渊的器重,所以魏征想立功来引起李渊的重视,于是他主动请缨去黎阳劝降瓦岗旧将徐世勣。

魏征运气不佳,他在黎阳还没有来得及返回朝廷,河北的窦建德就打过来了,徐世绩带着几百名骑兵逃亡,李神通、魏征、同安公主等人被俘,魏征便被窦建德拜为起居舍人。

窦建德被李世民击败后,魏征又归降了唐朝,成为太子李建成的谋士,这次他的运气又太背,站错了队。

魏征曾多次劝诫李建成先下手,但是李建成都没有采纳。

玄武门之变后,魏征成为李世民的人。

在我们印象中,魏征一定是一位刚正不阿、颇有骨气的人,殊不知他曾经竟然六易其主,这跟儒家倡导的忠义背道而驰。

不过话又说回来,魏征跟唐太宗还有些相似之处,他们都特别在意自己的名声,魏征也害怕后人骂他背信弃义,心怀贰心。

这不难理解,后世的清朝也笼络了不少明朝的降臣,他们有些在清王朝的建国战争中立下汗马功劳,并成为开国功臣。

结果乾隆继位以后,却把他们列入《贰臣传》,将这些明朝降臣永远钉在了历史的耻辱柱上。

魏征不是一个完美的人,他的前半生做不到尽忠死节,六易其主给他留下了不忠的污点,他也担心会留下千古骂名,于是他要做一位直臣,以此来洗刷贰臣的骂名。

能够成为贤明之君是唐太宗一生的夙愿,所谓君明则臣直,太宗皇帝离不开魏征。

然而魏征也离不开太宗,他要竭力把太宗皇帝塑造成一位明君,如此一来才能体现他的直。

所以他们君臣二人不谋而合,也可以说是各取所需。

很多小伙伴可能会认为历史上的“贞观之治”怎么被说成了一场阴谋,其实评价历史人物不要去看他们的动机是什么,这并不重要,重要是的他们的行为带来了什么的效果,有没有政绩。

所谓“人非圣贤孰能无过”,“知错能改,善莫大焉”,这说明李世民、魏征属于那类知耻的人,有些人做错了事不以为耻,反以为荣,便成为恬不知耻的代表人物。

古人云“上行则下效”,正是因为魏征君臣二人完美的配合才促使了“贞观之治”的产生,李世民带给我们的是一个政治非常清明的时代。

他们君臣二人的良性互动给政坛带来了一股正气,这就是贞观之治的魅力所在。

在唐朝波澜壮阔的历史长卷中,长孙无忌以三十余年的宰相生涯,成为凌烟阁二十四功臣之首,其人生轨迹与唐朝的兴衰紧密交织,留下了不可磨灭的功绩与深刻的历史印记。少年际...

长孙无忌 2025-09-28 贞观之治的政治铁三角:魏征、房玄龄与杜如晦的协作与制衡唐朝贞观年间,唐太宗李世民麾下汇聚了一批杰出的政治家,其中魏征、房玄龄与杜如晦三人以“谏臣”“谋臣”“断臣”的互补角色,构建了唐朝政治史上最稳固的权力三角。他们...

李世民传位于哪位皇子 房玄龄 2025-08-29 宋璟宰相任期考:盛世名相的仕途沉浮与历史回响作为与房玄龄、杜如晦、姚崇并称的唐朝四大贤相,宋璟的仕途轨迹始终是历史研究的焦点。其宰相任期虽仅四年,却以“刚正不阿、节操持正”的品格,在开元盛世的历史长卷中留...

房玄龄 2025-08-29 李丽质与长孙冲:一段皇室联姻背后的血脉传承之谜在唐朝贞观年间的历史长卷中,唐太宗李世民第五女李丽质与齐国公长孙无忌嫡长子长孙冲的联姻,堪称一段兼具政治智慧与家族荣耀的佳话。然而,这段被史书浓墨重彩记载的婚姻...

李世民传位于哪位皇子 长孙无忌 2025-08-04 房玄龄:盛世功臣与家族悲剧的双重叙事在中国古代政治史上,房玄龄的名字与“贞观之治”紧密相连。这位被李世民誉为“筹谋帷幄,定社稷之功”的宰辅,其政治智慧与历史贡献无可争议。然而,当我们将目光投向其家...

李世民传位于哪位皇子 房玄龄 2025-06-30 朝堂暗涌:岑文本为何斗不过长孙无忌在贞观年间的朝堂风云中,岑文本与长孙无忌的权力博弈,宛如一场没有硝烟的战争。一位以文采斐然、刚正不阿著称,一位凭皇亲国戚、从龙之功显赫,这场看似实力悬殊的较量,...

长孙无忌 2025-06-04 房玄龄家族悲剧:从功勋显赫到满门抄斩的背后在唐朝的历史长河中,房玄龄作为一代贤相,其功绩与智慧备受后世赞誉。他辅佐唐太宗李世民开创了“贞观之治”,成为唐朝初年政治舞台上的重要人物。然而,就是这样一位功勋...

李世民传位于哪位皇子 房玄龄 2025-05-21 房谋杜断:权力场中的智慧共生与协作范式在贞观之治的璀璨星河中,房玄龄与杜如晦的君臣际遇堪称典范。这对被后世誉为“房谋杜断”的组合,以“谋”与“断”的互补之道,构建起中国古代政治史上最富效率的决策体系...

房玄龄 2025-04-30 长孙无忌位列凌烟阁第一,下场为何如此凄惨?在中国古代历史的长河中,长孙无忌以其卓越的才能和贡献,位列凌烟阁二十四功臣之首,成为了唐朝开国元勋中的佼佼者。然而,这位曾经风光无限的权臣,最终却落得个凄惨的下...

长孙无忌 2025-03-20 长孙无忌:凌烟阁功臣之首的卓越才能与深厚背景在中国唐朝的历史长河中,凌烟阁二十四功臣的排名不仅是对功臣们功绩的肯定,更是对他们历史地位的一种象征。其中,长孙无忌高居首位,这一安排背后蕴含着他卓越的才能和深...

长孙无忌 2025-03-14 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘