一般来说,古代人给孩子起名字的时候,都是同一辈人用相同字数的名字。每一辈的人也有不同的字辈,用以区分这个人的辈分。但是李世民的儿子却很奇怪,李世民都儿子总共有很多。但是只有长子李承乾的名字是三个字。而其他儿子的名字都是两个字。为什么会出现这样的情况呢?背后的原因到底是什么呢?今天我们就来一起了解一下吧。

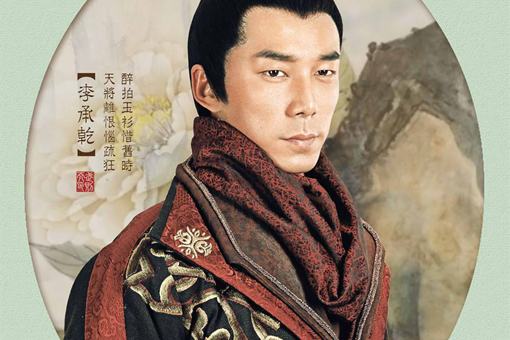

李承乾(619年―645年1月5日),字高明,陇西成纪(今甘肃省秦安县)人。唐朝宗室大臣,唐太宗李世民嫡长子,母为文德皇后。

初以皇孙,封为恒山郡王。丰姿峻嶷,仁孝纯深。唐太宗即位,册立皇太子,时年八岁,聪明仁爱。身有腿疾,不良于行,不敬师长。得知同母弟魏王李泰夺嫡之念,兄弟日益交恶。贞观十六年(642年),试图暗杀李泰失败后,联合汉王李元昌、驸马都尉杜荷、陈国公侯君集,图谋不轨,事情败露。在唐太宗的苦心保全下,废为庶民,流放于黔州安置。

贞观十七年(643年11月17日),去世,以恒国公之礼下葬。唐玄宗时期,其孙子李适之成为宰相,追赠荆州大都督、恒山郡王,谥号为愍,陪葬于昭陵。

虽然并没有确切的证据,但是我们可以合理推测,除李承乾外,李世民其他几个年长的儿子恐怕都改过名,原因大概是和避讳有关。

玄武门之变后,李世民斩草除根,杀了哥哥李建成、弟弟李元吉的所有儿子。李承乾的儿子叫李承宗(早逝)、李承道、李承德、李承训、李承明、李承义;李元吉的儿子叫李承业、李承鸾、李承奖、李承裕、李承度。看到没,全叫“李承某”。再结合李世民长子李承乾,我们几乎可以这么说,李渊是给孙子们定了“承”字辈,李世民的其他儿子理所当然也应该叫“李承某”。

不止是孙子辈,李渊一共二十二个儿子,除了长子李建成、次子李世民、三子李玄霸、五子李智云、十五子李凤、十九子李灵夔六人外,其他十六人都叫“李元某”,如:李元吉、李元昌、李元嘉、李元婴等等。同时,经过考证,李玄霸是后来到了清康熙年间为了避康熙帝“玄烨”的“玄”字,改写为李元霸,所以,不排除这些“李元某”原本都是“李玄某”。这样就可能只有五个特例。甚至李世民也曾在四岁时,李渊带他遇到一个术士,说他二十岁能济世安民,所以改名世民,原名已不可考,搞不好也是“李玄某”或者“李元某”,其他几个也难保不是这种情况。所以,这说明两个问题,第一,李渊给子孙们定了字辈;第二,原名是可以因为各种原因改掉的。

因此,我们认为,正常情况下,李世民的其他几个年长的儿子,原名也应该是“李承某”。但是为什么后来都改单名了呢?这恐怕还是因为刚刚提到的“避讳”。

我们举一个后世的例子,清朝,康熙的儿子们都叫“胤某”,胤禛即位后,把所有兄弟的胤字都改成了允字,就是因为皇帝的名字你是不能用的。于是,我们可以推导出李世民也有这个想法在。李承乾是很早就定为太子了,也就是今后要做皇帝的。那其他兄弟如果还叫“李承某”,以后都要改,省得麻烦,我都替你们改了吧。于是直接都去掉了承字。而李建成、李元吉的儿子们已经被杀,并且是罪人,平素无人再提了,也就不急着改了。后来继位的也不是李承乾,故而没人翻旧账去给这些人改名了。

那为什么不把承字改成其他字而直接改了单名呢?恐怕还有点防患于未然的味道。如果把其他儿子的“承”字统一换成了别的字,就假设为“继”字好了,而李承乾没能顺利继承皇位,比如早逝或者获罪被废(后来也确实如此)。李继甲做了皇帝,难道其他的李继乙、李继丙们再改一次名吗?岂不是太麻烦了。所以,直接改了单名,一个字,怎么也撞不上了。

上面说的观点从宋朝就可以证明。我们知道,宋朝开国皇帝赵匡胤,两个弟弟分别叫赵匡义、赵匡美,后来赵匡胤做了皇帝,赵匡义、赵匡美就改名赵光义、赵光美。接下来赵光义又做了皇帝,赵光美又改成了赵廷美。你说麻烦不麻烦?所以,从赵光义即位后,所有皇家子孙都是单名了,他自己也身先士卒改了单名“赵炅”。唐朝恐怕也是如此,李世民之后,除了李隆基这辈之外(这是特例,因为还正好遇到武则天削弱李唐宗室准备自己称帝),其他皇帝(包括皇子们)也都是单名。

通观历史上那些走上谋反之路并失败的皇子,下场往往只有身首异处这一种结局。但是轮到李承乾时,唐太宗却沉默了。

唐太宗并无易储的想法,然而李承乾却因为忌惮同样深得父亲宠爱且怀有谋嫡之心的胞弟李泰,在试图暗杀失败后,遂与汉王李元昌、城阳公主的驸马都尉杜荷、侯君集等人勾结,打算先下手为强起兵逼宫,结果事情败露。唐太宗心痛无奈之下,只得将其幽禁别室,又命司徒长孙无忌、司空房玄龄、特进萧瑀、兵部尚书李勣、大理卿孙伏伽、中书侍郎岑文本、御史大夫马周、谏议大夫褚遂良等参鞫之,事皆明验。

李承乾的所作所为固然让他感到失望,为了将爱子栽培成为合格的储君,自己付出了多少的心血与精力!然而责之切的背面也是爱之深,李承乾逼宫谋反固然大错特错,但唐太宗终究还是爱着这个儿子,实在忍不下心来杀了他,可是自己又不能公然带头违反法律规定,这该如何是好呢?最后唐太宗将这个棘手的问题拿到了朝上,扔给了诸位大臣——你们说说,该怎么处置承乾?结果没有一个大臣敢回答。

因为关于皇子谋反一事该如何处理根本就无需商讨,按律当诛。最后还是通事舍人来济站了出来,说:“陛下上不失作慈父,下得尽天年,即为善矣。”于是唐太宗下令,将李承乾废为庶人,流放黔州,总算是保住了爱子的一条性命。而来济也因为此事得到唐太宗的看重,官职不断得到升迁,不久就考功员外郎,次年便升迁中书舍人,与令狐德棻等人共同撰写《晋书》。

尔后在重新立储之际,唐太宗深知“泰立,承乾、晋王皆不存;晋王立,泰共承乾可无恙也”,于是果断立了年幼却性格温和的李治为太子,目的就要能够同时保住承乾、李泰、李治这三个心爱的儿子。

同年四月庚辰,李元昌赐令自尽,杜荷、侯君集等人尽皆伏诛,惟独主犯李承乾只被废为庶人。唐太宗在《废皇太子承乾为庶人诏》中感慨道:“况乎冢嗣,宁不锺心!”然而承乾这个曾经被寄予了深切厚望的儿子,终究还是叫他失望了。庚寅,唐太宗亲谒太庙,以谢承乾之过。九月癸未,承乾徙居黔州。

公元644年(贞观十八年)十二月辛丑,李承乾卒于黔州,唐太宗为之废朝,并葬之以国公礼。

在唐朝波澜壮阔的历史画卷中,侯君集向李靖学习兵法这一事件,宛如一幅充满戏剧性与复杂性的片段,不仅展现了两位将领的军事才能与性格差异,更折射出唐朝初期的政治生态与...

李靖 2026-01-13 诗酒人生中的宦海浮沉:李适之诗作中的政治隐喻与生命哲思在盛唐的诗酒江湖中,李适之以“饮中八仙”的身份载入史册,其存世的两首诗作《罢相作》与《朝退》,犹如两面棱镜,折射出这位宗室宰相在权力漩涡中的精神轨迹。这位曾以“...

李适 2026-01-13 武攸暨原配之殇:权力阴影下的无辜牺牲者在唐朝风云变幻的权力棋局中,武攸暨的原配妻子宛如一颗被强权碾碎的棋子,她的命运折射出武则天时代皇权对个体生命的无情碾压。这位未载于史册姓名的女性,因武则天为太平...

武则天有男宠吗 2026-01-13 青苗法:北宋王安石变法中的经济革新之举在北宋波澜壮阔的历史长河中,王安石变法无疑是一颗璀璨的明星,而青苗法作为其中一项重要的经济措施,更是引发了无数人的关注与探讨。那么,青苗法究竟是哪位北宋政治家的...

王安石 2026-01-13 古道千里送鲜荔:一场跨越千年的物流与保鲜博弈“长安回望绣成堆,山顶千门次第开。一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。”杜牧的诗句将唐代荔枝北运的盛景与背后的艰辛刻画得入木三分。从岭南到长安,直线距离超过1500...

杜牧 2026-01-12 千年烽火终熄:唐高宗李治与高句丽的终极对决公元668年秋,平壤城头的高句丽王旗在唐军攻势下轰然坠落。这场持续半个世纪的东北亚争霸战,最终以中原王朝的全面胜利告终。当李勣率领的唐军踏破鸭绿江防线时,不仅终...

李治是怎样一个皇帝 2026-01-09 诗坛双子星:王维与孟浩然的“王孟”传奇在唐代诗歌的璀璨星空中,王维与孟浩然宛如两颗耀眼的星辰,交相辉映,共同照亮了山水田园诗派的发展道路。他们被后世并称为“王孟”,这一合称不仅是对他们文学成就的高度...

孟浩然 王维 2026-01-09 血色皇权下的家族沉浮:李元婴18子命运考在唐朝宗室谱系中,唐高祖李渊最小的儿子李元婴以骄奢淫逸闻名,却因修建滕王阁成为后世文化记忆的符号。这位被史书称为"数犯宪章"...

李渊怎么当皇上的 李元婴 2026-01-06 贞观镜鉴:李世民眼中的苻坚与历史兴衰密码唐太宗李世民在主持编修《晋书》时,以帝王之尊亲自为苻坚撰写史论,称其“好功而不能忍,智大而不见机”,这八个字精准概括了这位十六国时期氐族君主的矛盾性格。作为中国...

李世民传位于哪位皇子 苻坚 2026-01-06 武承嗣:武周风云中的权力追逐者在唐朝向武周过渡的复杂历史进程中,武则天的侄子武承嗣是一个不可忽视的关键人物。他凭借与武则天的亲属关系,在武周政治舞台上扮演了重要角色,其一生围绕着权力展开的种...

武则天有男宠吗 2026-01-05 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘