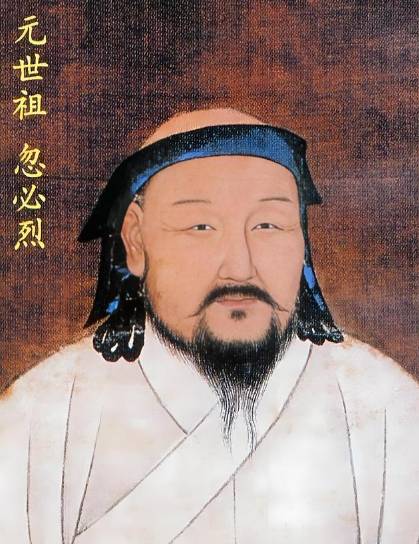

公元1259年,蒙古帝国第四任大汗蒙哥在攻打南宋合州钓鱼城时意外去世,一场席卷草原与中原的汗位争夺战就此拉开帷幕。这场内战的主角,是拖雷家族的两位亲兄弟——元世祖忽必烈与元废帝阿里不哥。他们以兵戈相向的激烈方式,不仅改写了蒙古帝国的命运,更深刻影响了元朝乃至整个欧亚大陆的历史走向。

一、血脉与政见的双重裂痕

阿里不哥(1219-1266)是拖雷第七子,与忽必烈同为显懿庄圣皇后唆鲁禾帖尼所生,幼子身份赋予他“守灶”的天然继承权。蒙哥在位时,阿里不哥驻守蒙古帝国都城哈拉和林,统辖漠北核心区域,而忽必烈则长期经营漠南汉地,形成“北守南攻”的战略分工。

两人的矛盾早在蒙哥生前便已埋下伏笔。忽必烈在漠南推行汉法,重用儒士整顿吏治、屯田垦荒,甚至设立经略司与行省制度,这些举措虽提升了中原治理效率,却与蒙古传统贵族“逐水草而居”的游牧理念格格不入。阿里不哥作为守旧派代表,公开反对忽必烈的“汉化”政策,认为其“背离祖宗成法”。1257年蒙哥派阿蓝答儿赴关中“钩考”忽必烈属地财赋,实为削弱其势力,兄弟嫌隙已现端倪。

二、四年鏖战:草原与中原的双重博弈

蒙哥去世后,阿里不哥与忽必烈几乎同时展开行动。1260年春,忽必烈在开平城(今内蒙古正蓝旗)抢先召开忽里勒台大会,凭借漠南军事优势与汉族谋士支持即汗位;同年夏,阿里不哥在哈拉和林召集留守漠北的宗王贵族,以“幼子守灶”传统为由自立大汗。两大汗并立的局面,使蒙古帝国陷入空前分裂。

1. 战略对峙:从漠北到河西

阿里不哥的军事行动分为三路:

东路军:由旭烈兀之子药木忽儿、术赤后王合剌察儿统率,自和林南下直逼燕京,意图切断忽必烈与中原的联系。

西路军:以阿兰答儿、浑都海为将,从六盘山(今宁夏固原)东进,接应蒙哥遗留的攻宋主力,形成对忽必烈后方的夹击。

漠北防线:依托哈拉和林要塞,联合窝阔台系海都、察合台系阿鲁忽等宗王,构建战略纵深。

忽必烈则采取“以汉制蒙”策略:

中原防御:命移相哥驻守和林以北,阻击阿里不哥东路军;派廉希宪为陕西四川宣抚使,提前捕杀阿里不哥派往关中的刘太平、霍鲁怀,瓦解西路军据点。

河西决战:1261年秋,阿里不哥突袭和林得手后,忽必烈亲率汉军与蒙古诸王联军迎战。昔木土脑儿之战中,忽必烈利用汉军火器与步阵优势,击败阿里不哥主力,迫使其退守吉利吉思(今叶尼塞河上游)。

2. 粮草困局:从西征到溃败

1262年,阿里不哥因粮草断绝被迫西征察合台汗国,试图夺取阿鲁忽控制的伊犁河流域。然而,阿鲁忽拒绝臣服并截留物资,阿里不哥虽击败其军,却因肆意杀掠导致伊犁地区“残破不堪”,民心尽失。与此同时,忽必烈趁机收复和林,切断阿里不哥东归之路。

1264年春,阿力麻里(今新疆霍尔果斯)爆发饥荒,阿里不哥军心涣散,被迫向忽必烈投降。这场持续四年的内战以忽必烈完胜告终,但代价惨重:蒙古帝国四大汗国(钦察、察合台、窝阔台、伊利)中,仅伊利汗国支持忽必烈,其余均借机独立,帝国统一性彻底瓦解。

三、历史回响:内战如何重塑元朝基因

阿里不哥之败,客观上为忽必烈推行汉法扫清障碍。1271年,忽必烈取《易经》“大哉乾元”之意定国号为“大元”,迁都大都(今北京),标志着统治中心从草原转向中原。他重用阿合马等理财大臣,整顿户籍赋税,建立行省制度,这些举措虽引发后续矛盾,却奠定了元朝“行汉法”的基本框架。

而阿里不哥的失败,也暴露了蒙古传统分封制的弊端。忽必烈通过削弱宗王兵权、加强中央集权,试图构建“家产制”与“官僚制”的混合体系,这种转型虽不彻底,却为后世明清两代中央集权提供了重要借鉴。

四、兄弟终局:幽禁与争议

关于阿里不哥的结局,史书记载存在两种说法:

幽禁至死:投降后被忽必烈囚禁于大都,1266年郁郁而终。

毒杀:部分史料称其被忽必烈以毒酒鸩杀,以绝后患。

无论真相如何,阿里不哥的悲剧折射出权力更迭中的残酷逻辑。他既是传统游牧文明的捍卫者,也是帝国分裂的催化剂;而忽必烈虽赢得汗位,却不得不面对一个更复杂、更多元的元朝——这个由草原与中原共同塑造的帝国,终将在历史长河中留下独特的印记。

公元1282年春,大都城笼罩在一片诡谲的阴云之下。元世祖忽必烈携皇太子真金北上上都避暑,留守中书省的权臣阿合马却在一场精心策划的斩首行动中命丧铜锤。这场由千户王...

成吉思汗和忽必烈的关系 2026-01-04 元世祖忽必烈:建立元朝,统一全国的雄主在蒙古帝国的历史长河中,忽必烈宛如一颗璀璨的星辰,以其卓越的政治智慧、军事才能和远见卓识,建立了元朝,实现了全国的统一,对中国历史的发展产生了深远而持久的影响。...

成吉思汗和忽必烈的关系 2025-11-26 蒙哥大汗:让西方世界颤抖的“上帝之鞭”在13世纪的亚欧大陆上,蒙古铁骑如狂风般席卷而来,所到之处无不战栗。而在这支无敌铁骑的背后,有一位被西方史学家称为“上帝之鞭”的传奇人物——蒙哥大汗。他以卓越的...

蒙哥的老婆 2025-11-24 铁骑终章:忽必烈与皇太极的死亡之谜与权力余响蒙古高原的朔风与白山黑水的霜雪,共同塑造了两位马背皇帝的传奇人生。忽必烈以“薛禅汗”之名建立横跨欧亚的元朝,皇太极则以“天聪汗”之号奠定清朝入主中原的根基。然而...

皇太极的皇后 成吉思汗和忽必烈的关系 2025-11-11 元朝的寿命为何这么短?只因忽必烈犯了一个致命错误!1271年,忽必烈取《易经》“大哉乾元”之意定国号为“大元”,开启了中国历史上首个由少数民族建立的大一统王朝。然而,这个疆域横跨欧亚、军事力量冠绝天下的帝国,仅...

成吉思汗和忽必烈的关系 启 2025-11-10 忽必烈为何杀文天祥:政治博弈与时代洪流下的必然抉择1283年1月9日,元大都(今北京)的刑场上,文天祥面向南方跪拜后从容就义。这位南宋末年的状元宰相,以“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的绝唱,在历史长河中刻下...

成吉思汗和忽必烈的关系 2025-11-06 兄弟阋墙:阿里不哥与忽必烈的汗位之争与元朝转折公元1259年,蒙古帝国第四任大汗蒙哥在攻打南宋合州钓鱼城时意外去世,一场席卷草原与中原的汗位争夺战就此拉开帷幕。这场内战的主角,是拖雷家族的两位亲兄弟——元世...

蒙哥的老婆 成吉思汗和忽必烈的关系 2025-10-22 拔都为何放弃蒙古大汗之位:权力博弈中的现实抉择在蒙古帝国的历史长河中,成吉思汗之孙拔都本有机会问鼎汗位,却主动将权力让予拖雷系宗王蒙哥。这一选择看似违背常理,实则是术赤家族在血统争议、地缘政治与利益权衡下的...

蒙哥的老婆 成吉思汗打的天下地图 2025-09-18 贾似道:历史夹缝中的复杂权相南宋末年,蒙古铁骑南下,中原大地风雨飘摇。在这段动荡岁月中,贾似道以权相身份登上历史舞台,其一生充满争议——既被《宋史》列入奸臣传,又因军事才能获忽必烈赞誉;既...

成吉思汗和忽必烈的关系 2025-08-29 刘秉忠与忽必烈“决裂”疑云:历史迷雾中的权力博弈与文化抉择元朝初年,刘秉忠作为忽必烈的核心谋士,主导了元大都规划、国号“大元”的制定及典章制度设计,其地位堪比汉代萧何。然而,关于他与忽必烈“决裂”的传闻,始终是元史研究...

成吉思汗和忽必烈的关系 萧何 2025-08-26 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘