唐代中兴名将郭子仪,以“再造王室,勋高一代”的功绩载入史册,其八十五载人生横跨玄宗、肃宗、代宗、德宗四朝,历经安史之乱、吐蕃入侵、仆固怀恩叛乱等重大危机,始终以“忠武”之姿守护大唐。然而,民间流传“郭子仪一死马上被灭九族”的谣言,实则是对历史的歪曲。

一、郭子仪的生平功绩:再造大唐的“定海神针”

郭子仪(697—781年)出身武官世家,早年以武举高第入仕,历任九原太守、朔方节度使等职。安史之乱爆发后,他临危受命,率军收复河北、河东,与李光弼联手击溃史思明叛军,随后收复长安、洛阳两京,被唐肃宗誉为“国家再造之臣”。此后,他平定河中兵变、击退吐蕃入侵,更以单骑入回纥营的胆识说服回纥联军反攻吐蕃,解长安之围。其军事才能与政治智慧,使唐朝在动荡中得以延续。

郭子仪的功绩不仅体现在战场上,更在于其“功高不震主”的处世哲学。他多次被罢免兵权,却从未抱怨,反而主动交出权力以安君心。例如,唐代宗曾欲任命他为尚书令(唐太宗曾任此职,后成虚衔),郭子仪坚辞不受,称“臣闻古者君臣之际,有礼则安,无礼则危”,以谦逊化解皇帝猜忌。这种“功成身退”的智慧,使其成为历代权臣的典范。

二、郭子仪家族的际遇:君臣互信的典范

郭子仪有八子八女,家族显赫,但从未因功高遭祸。民间谣言的源头,实为郭子仪第六子郭暧与升平公主的“醉打金枝”事件。据《旧唐书》记载,郭暧因与公主争吵,脱口而出“我爹还看不上那个皇帝的位子,让他干都不干”,公主哭诉于唐代宗。郭子仪得知后,当即绑子入宫请罪,并痛打郭暧四十大板。唐代宗却笑道:“不痴不聋,不做家翁。儿女闺房之言,何足计较?”此事不仅未牵连郭家,反而成为君臣和谐的佳话,后被改编为戏曲《打金枝》。

此外,郭子仪父亲郭敬之的墓曾遭盗掘,但唐代宗并未追究,反而下令严查盗贼。郭子仪对此坦然处之,称“臣久主兵,不能禁暴,士卒盗掘坟墓,臣之罪也”,以自责化解潜在危机。这种“以退为进”的策略,既维护了皇权威严,也保护了家族安全。

三、郭子仪之死:荣宠终老的典范

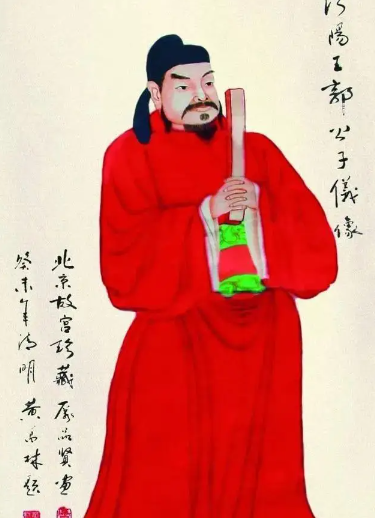

建中二年(781年),郭子仪以八十五岁高龄去世,唐德宗罢朝五日,命其陪葬建陵,并特赐一品坟高丈八的基础上再加十尺,以示殊荣。其谥号“忠武”,为古代武将最高谥号;画像入凌烟阁,与李靖、李勣等名将并列。更值得一提的是,郭子仪生前多次拒绝皇帝赏赐,如773年入朝时,他仅接受六名美人而非高官厚禄,以示“无欲则刚”。这种淡泊名利的态度,使其成为历代帝王推崇的“忠臣楷模”。

四、谣言溯源:历史误解与文学演绎的混淆

“郭子仪被灭九族”的谣言,可能源于以下误解:

对“醉打金枝”事件的夸张解读:民间将郭暧的醉话与“谋反”关联,却忽视唐代宗的宽容与郭子仪的及时补救。

对唐代宦官专权的误判:安史之乱后,宦官鱼朝恩、程元振等曾诬陷郭子仪,但唐代宗始终信任其忠诚,最终平反冤案。

文学作品的渲染:后世戏曲、小说为增强戏剧性,常虚构历史细节,导致谣言流传。

在封建王朝的权力场中,"功高震主"常被视为将领的催命符。从范蠡的"飞鸟尽,良弓藏"到韩信...

郭子仪 韩信 2025-12-12 郭子仪之死:功高不震主,忠良终得全——驳“灭九族”谣言之真相唐代中兴名将郭子仪,以“再造王室,勋高一代”的功绩载入史册,其八十五载人生横跨玄宗、肃宗、代宗、德宗四朝,历经安史之乱、吐蕃入侵、仆固怀恩叛乱等重大危机,始终以...

郭子仪 2025-09-16 白虎星三世轮回:罗成转世背后的隋唐英雄宿命论在隋唐演义的民间叙事中,白虎星转世的故事如同一根贯穿时空的银线,将罗成、薛仁贵、郭子仪三位名将的命运紧密相连。这一传说不仅承载着古代民众对英雄轮回的浪漫想象,更...

郭子仪 2025-09-05 李嗣业与郭子仪:盛唐双璧的军事传奇与历史定位在安史之乱的烽火中,李嗣业与郭子仪两位名将如双子星般闪耀。前者以陌刀阵破敌的勇猛闻名,后者以统筹全局的智略著称。若以军事才能为标尺,二人恰似利刃与权杖的完美互补...

郭子仪 2025-08-19 郭子仪拜寿:忠孝两全与家族兴衰的千年叙事唐代宗广德二年(764年),汾阳王府内张灯结彩,七子八婿身着绯紫官袍,手持象牙笏板,齐聚中堂为郭子仪祝寿。这场盛况被《旧唐书》记载为“笏床重叠”的奇观,后演变为...

郭子仪 2025-08-19 郭子仪八子结局考:盛世功臣家族的兴衰镜像唐代中兴名将郭子仪以“权倾天下而朝不忌,功盖一代而主不疑”的智慧,在安史之乱中力挽狂澜,再造大唐。其家族因军功显赫,形成“八子八女皆显贵”的盛况。然而,随着时代...

郭子仪 2025-08-05 郭子仪麾下群星璀璨:盘点中兴唐室的八大名将在安史之乱的烽火中,郭子仪以朔方节度使的身份统领大军,其麾下汇聚了一批能征善战的将领,共同谱写了唐王朝中兴的史诗。这些将星或以奇谋制胜,或以勇武闻名,其事迹至今...

郭子仪 2025-06-03 高仙芝与郭子仪:谁更胜一筹?在中国古代历史上,高仙芝与郭子仪都是备受赞誉的杰出将领,他们各自在唐朝的历史舞台上留下了深刻的印记。然而,当我们将这两位将领放在一起比较时,不禁会好奇:高仙芝和...

高仙芝 郭子仪 2025-04-01 郭子仪:人格魅力卓越,连小人都钦佩不已的传奇人物在中国历史的长河中,郭子仪以其卓越的军事才能、高尚的道德情操和宽广的胸怀,成为了唐朝时期的一位传奇人物。他不仅是一位杰出的将领,更是一位深受后人敬仰的政治家和道...

郭子仪 2025-03-07 历史上被封为“武穆”谥号的人物在中国古代,谥号是对逝去人物一生功绩和品行的盖棺定论,其中“武穆”是一个备受尊崇的武将谥号。一、唐代名将李光弼李光弼,唐朝中期杰出的军事家,与郭子仪齐名,是平定...

郭子仪 李光弼 2025-02-25 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘