《史记》的作者是司马迁,很多人都非常了解了,《史记》在历史上也有很高的地位,很多人对它都有非常高的评价,而在《史记》当中,结尾都会有一个“太史公曰”,这里的太史公指的就是司马迁自己了。不过这个称呼到底是什么意思,司马迁为什么要这样称呼自己呢?是皇帝给他封的官职和爵位,还是他自己对自己的自夸呢?下面就让历史资料网的小编来给大家介绍一下吧。

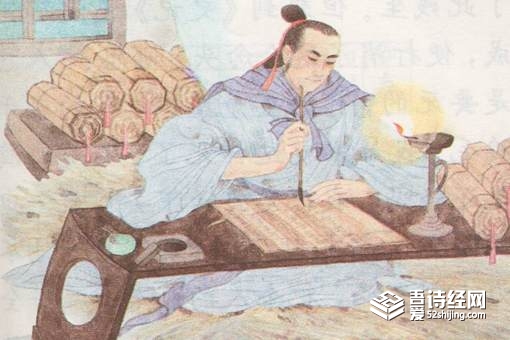

司马迁,西汉史学家,因为李陵投降辩解,被震怒之下的汉武帝处以宫刑,后任中书令。颓废一段时间,之后继续发奋,或查阅古籍,或到民间寻访传说,以完成所著史籍,名为《太史公记》,被后世称为《史记》,是中国历史上第一部纪传体通史,也是史书中最为出色的一部。

《史记》记载有上古传说黄帝时期,华夏文明的建立,夏商周奴隶社会,再到礼乐崩坏的先秦战国时期,而后楚汉争霸,但最后的汉武帝时期,无论是民间传说还是有确切典籍记载的史料都记载在《史记》里,并且除了具体史料的记载,还有司马迁自己对历史事件的评价。

《史记》一书,价值极大,详细记载的西汉之前的历史,且后世正史都以其体裁书写史书。鲁迅在《汉文学史纲要》中提出“史家之绝唱,无韵之离骚”,把司马迁放到史学家极高的地位。《史记》的地位,确实不容小觑,被称为“二十四史”之首,全书五十二万六千五百余字,除了是史书之外,也是一部优秀的文学作品,与其他史书不同的是,司马迁在《史记》的最后一篇为自序。

看过《史记》的人可能会注意到一个问题,司马迁会在自己对历史的评价中会写道“太史公曰”,那么为何司马迁会自称太史公呢?首先“太史”二字,毫无疑问是因为其官职“太史令”,所以冠以“太史”二字,“公”一字起初为公侯的意思,后来延伸为对他人的尊称,如“城北徐公”等,到了抗战时期,主席在演讲中还以“诸公”敬称他人。

可以看出,“公”多为对他人的敬称,那么司马迁为何自称为“太史公”呢?

有一种说法,“公”并非尊称,而是楚国流传下来的一种称呼。汉朝沿袭了秦朝郡县制,称一县之长为县令或者县公。比如还没发迹的高祖皇帝刘邦,被称为泗水亭亭长,负责送壮丁去修补长城,有一次去骊山修皇陵的途中,有壮丁逃跑,在无路可退的情况下刘邦破釜沉舟,带着剩下的人斩白蛇起义,自称为赤帝之子,自此刘邦在沛县名声大噪,而后被百姓称为沛令,也称沛公。

值得注意,这里刘邦被称为“沛公”并非是尊称,而是刘邦起义后得到百姓的认可,被当作沛县县令,所以被称作“沛公”。另外,关于“公”这种说法起源于楚地,周朝天子稳不住江山,江山四分五裂,群雄割据,春秋战国之后,以楚国国界最大,所以楚国文化影响整个华夏,如“四面楚歌”。

再加上刘邦、项羽等人都是起源于楚地,对于“公”自然一直沿用,所以“公”这个说法流传至司马迁时期,司马迁以“太史公”自称完全是因为高祖皇帝的起源与“沛公”密不可分。

不过这也并非正史所记载,而是史书中找到一些蛛丝马迹然后加以推测的。从另一个角度看,“公”最有可能的还是表达对他人的敬称。不过按照这种说法,无论司马迁如何自傲也不该自称“太史公”,而且根据史记中司马迁评价历史和自序部分来看,司马迁也不是一个自傲的人。后世各朝各代,极富盛名的文学家、史学家等对司马迁的评价颇高。

如西汉刘向评价“服其善序事理,辨而不华,质而不俚,其文直,其事核,不虚美,不隐恶,故谓之实录”。柳宗元则评价“朴素凝炼、简洁利落,无枝蔓之疾;浑然天成、滴水不漏,增一字不容;遣词造句,煞费苦心,减一字不能”。关于对司马迁所有评价大致可以总结为“所录皆实、所评皆公正,字字句句精雕细琢,煞费苦心”。所以如果这里“公”是对他人的尊称的话,完全不符合历史上的太史公。

所以这里笔者有一个观点,首先“太史”二字不用怀疑,取自汉朝官职“太史令”,这里“公”应该是司马迁为了撰写史记而用,因为司马迁用的是自己首创的“编年记传体”来撰写《史记》,里面除了对历史的叙述,还涉及到司马迁自己对历史事件或者人物的公正评价。

“太史令”这么一个官职并非专门为撰写史书而立,还有起草各种任命文书,如果在历史事件的评价写道“太史令曰”,则把“太史令”这个官职赋予了更大的意义,且后世读《史记》时,看到的都是“太史令”,那《史记》的意义就仅仅是汉朝一个太史令所记录的历史。如果以“司马迁”自称,后世读到《史记》之时,首先想到的就是司马迁。

这在皇帝看来是绝不容许的,每个皇帝都想在史书上留下浓重的一笔,这么一来司马迁轻而易举就盖过皇帝的名头,本就已经受过宫刑的司马迁经不起再有其他罪名,唯有以“太史公”自称最为合适,即区分于各朝各代的“太史令”,又无夺天子之意。

而且《史记》最初名为《太史公记》,传到后世才改为《史记》,可以看出,司马迁只是想通过自己给后人一个完整的史书,没有其他名利之心。

所以关于司马迁自称“太史公”,笔者认为与他人尊称的“公”无关。一是因为汉朝开国皇帝刘邦发迹与“沛公”二字息息相关,为了表示对高祖的尊敬所以沿用“公”,而称“太史公”。

除此之外,因为撰写《史记》中涉及到大量的司马迁自己的评价,以及最后一篇的自序,以“太史令”自称,《史记》的意义就小了许多,以“司马迁”自称则显有其他意图,“太史公”一词最为中庸,也最为适合。

在中国历史的长河中,刘邦无疑是一位极具传奇色彩的人物。他出身平凡,却凭借着非凡的智慧、勇气和领导才能,在秦末乱世中脱颖而出,建立了西汉王朝,成为中国历史上第一位...

刘邦 2026-01-15 阴影下的悲剧:汉惠帝刘盈之死真相探析在浩瀚的历史长河中,西汉第二位皇帝汉惠帝刘盈的一生如同一幕悲剧,笼罩在母亲吕雉的阴影之下。关于他的死因,后世多有猜测,其中“被吓死”的说法尤为流传。那么,刘盈真...

吕雉 刘盈 2026-01-14 刘秀不爱郭圣通吗:政治联姻下的情感纠葛在东汉的历史长河中,刘秀与郭圣通的故事宛如一幅复杂的画卷,交织着政治的权谋与情感的纠葛。人们不禁会问,刘秀不爱郭圣通吗?要探寻这个问题的答案,需从他们的相识、婚...

刘秀 郭圣通 2026-01-14 吕琦铃:历史迷雾中的虚实之辨在三国文化的浩瀚星空中,吕布之女始终是一个充满神秘色彩的存在。当“吕琦铃”这个名字与吕布之女产生关联时,其真实性便成为历史爱好者与三国文化研究者热衷探讨的话题。...

吕布 2026-01-13 阴丽华与郭圣通:东汉两大外戚家族的命运沉浮东汉开国皇帝刘秀的两任皇后——阴丽华与郭圣通,不仅以截然不同的性格与命运著称,其背后的家族势力更深刻影响了东汉初期的政治格局。从南阳豪族到河北望族,从政治联姻到...

刘秀 阴丽华 2026-01-13 刘煓:从农家翁到太上皇的传奇人生在中国波澜壮阔的历史长河中,有这样一位人物,他未曾君临天下,却拥有着独特的尊荣——刘煓,这位汉高祖刘邦的父亲,以“太上皇”的身份,在历史的舞台上留下了浓墨重彩的...

刘邦 2026-01-13 秦末烽烟中的李信:从战场名将到历史谜团的隐没公元前207年11月,咸阳城头白幡飘动,秦王子婴素衣出降,这个仅存15年的帝国在农民起义的浪潮中轰然倒塌。当刘邦的军队踏破函谷关时,曾为秦国征战四方的名将李信却...

刘邦 2026-01-13 汉朝末代皇后的悲歌:从凤冠加冕到烈火永生公元4年,未央宫前殿的玉阶上,13岁的王嬿跪接皇后印玺。这位王莽长女的人生轨迹,从这一刻起便与汉室兴衰紧密交织。她的父亲王莽,正以"安汉公&a...

王莽 2026-01-12 汉武帝与韩嫣:超越君臣的深情羁绊韩嫣与汉武帝刘彻的渊源可追溯至少年时期。作为弓高侯韩颓当的庶孙、韩王信的曾孙,韩嫣自幼被选入宫中陪伴胶东王刘彻读书习武。两人年纪相仿、兴趣相投,常一同骑射、郊游...

刘彻 2026-01-12 卫子夫之女卫长公主:被腰斩传闻背后的历史真相在汉武帝刘彻的众多子女中,卫长公主(当利公主)因特殊的身世和离奇的“腰斩”传闻备受关注。作为汉武帝与皇后卫子夫的长女,她本应尽享荣华,却因“巫蛊之祸”被卷入历史...

卫子夫 刘彻 2026-01-09 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘