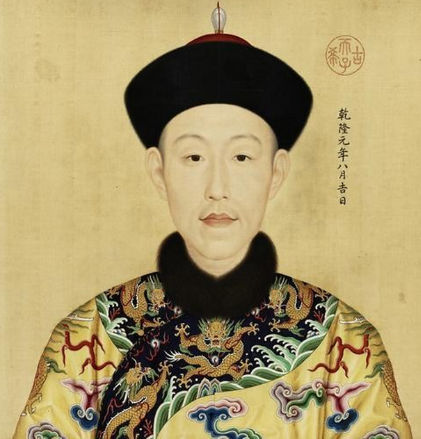

1735年,雍正帝猝然离世,25岁的弘历以“乾隆”年号开启长达63年的统治。这位自诩“十全老人”的君主,在继承雍正遗产的同时,却以一系列政策调整与父亲形成鲜明对比。这种看似矛盾的执政选择,实则是时代需求、权力结构与个人性格共同作用的结果。

一、政治策略的转向:从“严刑峻法”到“宽严相济”

雍正帝以铁腕治国著称,其“考成法”将官员政绩与俸禄挂钩,“密折制度”使皇权渗透至基层,对贪腐、宗室异己及民间异端采取高压政策。乾隆继位后,却以“宽仁”为旗帜,对雍正时期的严苛政策进行系统性修正:

宗室政策的颠覆性调整

乾隆登基三日内即驱逐雍正供养的炼丹道士,随后赦免被削籍圈禁的胤禩、胤禟子孙,恢复其宗籍。此举不仅缓和了皇室内部矛盾,更通过否定雍正对兄弟的极端打压,塑造自身“纠偏者”形象。例如,允禩案中,雍正曾以“谋逆”罪名将其改名为“阿其那”(满语“狗”),而乾隆通过平反行动,间接削弱了雍正“刻薄寡恩”的历史评价。

官员考核的弹性化改革

雍正的“考成法”要求地方官员限期追补亏空,否则严惩不贷。乾隆则推行“恩威并施”,对部分官员的过失采取宽容态度。1736年,他释放因贪腐受罚的官员,并称“治天下当以宽仁为本”。这种转变导致后期吏治松弛,和珅等权臣得以崛起,但短期内确实赢得了官僚集团的支持。

文字狱的阶段性管控

乾隆初期减少对文人言论的压制,甚至允许《明史列传》等“违禁”书籍流通。然而,中后期文字狱却达到清代巅峰,仅1757-1793年间就发生53起,远超雍正时期。这种“先松后紧”的策略,既体现了对文化控制的试探,也暴露了其统治基础的脆弱性。

二、经济政策的博弈:从“务实节俭”到“铺张扩张”

雍正帝通过“火耗归公”“摊丁入亩”等改革,将国库储备从康熙末年的800万两增至6000万两,为乾隆留下了雄厚的财政基础。然而,乾隆的执政风格却迅速转向:

财政支出的极端化

乾隆六年(1741年)起,他六下江南,耗费约2000万两白银,相当于雍正十三年国库总储备的三分之一。同时,大规模扩建圆明园,仅“四十景”工程就耗银数百万两。这种铺张浪费与雍正的节俭作风形成鲜明对比,直接导致后期财政危机。

灰色收入的默许

雍正通过“养廉银”制度试图杜绝官员贪腐,但乾隆却默许地方官员在养廉银外收取“规礼”“炭敬”等灰色收入。1781年甘肃冒赈案中,全省官员集体贪污300万两军饷,暴露出财政监管的彻底失效。这种“宽纵”政策虽短期内维持了官僚体系稳定,却为嘉道中衰埋下伏笔。

经济政策的有限开放

雍正严格限制矿业开发,认为“开矿引聚流民,易生事端”。乾隆则放宽限制,允许云南铜矿、东北人参贸易发展,甚至默许恰克图边贸的繁荣。这种转变反映了其对商业价值的重新认知,但始终未突破“重农抑商”的总体框架。

三、权力结构的重构:从“集权改革”到“制度固化”

雍正帝通过设立军机处、完善密折制度,将皇权集中推向新高度。乾隆则在此基础上进一步强化个人权威,却也导致权力结构的僵化:

军机处的职能异化

雍正将军机处定位为临时性决策机构,成员多为亲信大臣。乾隆却将其变为常设机构,并依赖和珅等宠臣处理政务。1776年,和珅兼任领班军机大臣,形成“权臣干政”局面,与雍正时期“皇帝独断”的初衷背道而驰。

满洲本位的强化

雍正主张“满汉一体”,重用汉臣如张廷玉、田文镜。乾隆则更强调“满洲根本”,1755年胡中藻案中,他以“悖逆诗文”为由处死汉臣,并限制汉人担任督抚的比例。这种政策调整虽巩固了满洲贵族地位,却加剧了民族矛盾。

皇权绝对化的巅峰

乾隆晚年以“禅位不交权”的方式,通过太上皇身份继续掌控朝政。他明确表示:“大学士不过皇帝秘书,岂可称宰相?”这种对权力的极端垄断,使朝廷决策完全依赖于皇帝个人能力,为后期决策失误埋下隐患。

四、文化思想的转型:从“压制异端”到“收编利用”

雍正帝通过《大义觉迷录》与民间舆论交锋,试图以辩论方式消弭对其继位合法性的质疑。乾隆则采取更隐蔽的文化控制手段:

禁毁《大义觉迷录》

乾隆继位后立即将此书列为禁书,销毁相关版本,并处死参与编撰的曾静。这种“掩盖”而非“辩论”的策略,反映了其对历史问题的敏感态度。

《四库全书》的双重性

乾隆以整理文化为名编修《四库全书》,却系统性删改、禁毁“违禁书籍”。据统计,全书共禁毁书籍3100多种,远超雍正时期。这种文化工程虽保存了大量典籍,却也导致思想界的沉寂。

儒家符号的滥用

乾隆比雍正更热衷于标榜自身为“儒家圣君”,频繁祭孔、题诗,甚至将“十全武功”与“文治”相提并论。这种符号化操作虽强化了统治合法性,却也暴露了其文化政策的虚伪性。

五、执政转向的深层逻辑:时代、性格与权力的交织

乾隆与雍正的政策分歧,本质是时代背景、个人性格与统治需求共同作用的结果:

时代背景的差异

雍正继位时面临国库空虚、吏治腐败的危机,必须采取“猛药去疴”的改革。乾隆继位时,国库充盈、边疆稳定,更需通过“宽仁”收买人心,巩固统治基础。

个人性格的投射

雍正务实冷峻,以“勤政”著称,现存朱批谕旨多达数万件。乾隆则好大喜功,追求“文治武功”的虚名,其六下江南、十全武功等行为,均体现了对个人历史地位的执着。

统治合法性的建构

乾隆通过否定部分雍正政策(如赦免宗室、废除祥瑞制度),塑造自身“纠偏者”形象,以此区别于父亲。但这种变革并未突破专制框架,反而通过强化皇权绝对化,将清朝推向鼎盛与衰败的临界点。

在清朝乾隆年间,西南边疆曾爆发过两次规模浩大的军事行动——大小金川之战。这场持续数十年的战争不仅改写了川西高原的政治格局,更让"金川&...

乾隆后的后面是谁继位 2025-12-30 乾隆情史:三位挚爱女子的传奇人生在清朝乾隆帝长达六十三年的统治中,后宫佳丽如云,然而真正能走进他内心深处、占据特殊地位的,唯有三位女子——生母孝圣宪皇后钮祜禄氏、结发妻子孝贤纯皇后富察氏以及最...

乾隆后的后面是谁继位 孝圣宪皇后 2025-12-30 帝王权术的镜像:雍正与乾隆震慑臣子的双面人生在清朝268年的统治长河中,雍正与乾隆这对父子以截然不同的政治手腕演绎着帝王权术的巅峰对决。当雍正用密折制度编织起覆盖全国的情报网时,乾隆正以“讷亲之死”的鲜血...

乾隆后的后面是谁继位 雍正如何继位的 2025-12-15 乾隆“反调”背后的治国智慧:从宽严相济到权力平衡乾隆皇帝继位之初,便以一系列与雍正朝截然相反的举措引发朝野震动:驱逐宫中道士、为宗室平反、废除“士绅一体当差”政策、大规模豁免官员亏空……这些看似“唱反调”的行...

乾隆后的后面是谁继位 雍正如何继位的 2025-12-15 从市井到庙堂:李卫的传奇人生与复杂结局在雍正朝的官场星空中,李卫无疑是一颗耀眼的明星。他出身市井,凭借着独特的行事风格与卓越的才能,赢得了雍正皇帝的赏识与重用,成为雍正朝的宠臣之一。然而,随着雍正帝...

雍正如何继位的 李卫 2025-12-12 雍正重用李卫:非科举出身的能臣崛起密码在清朝雍正年间,官场人才济济,然而出身富户、靠捐官入仕的李卫却脱颖而出,深受雍正帝的重用,从一个小小的五品闲职一路升至一品封疆大吏,其升迁速度在清朝历史上极为罕...

雍正如何继位的 李卫 2025-12-12 雍正双臂的迥异终章:李卫与年羹尧的权力沉浮启示录在雍正朝的政治棋局中,李卫与年羹尧犹如皇帝的左右臂膀,一个执掌西南军政,一个整顿东南盐政。然而,当雍正帝的铁腕改革进入深水区时,这两位曾并肩作战的功臣却走向了截...

雍正如何继位的 年羹尧 2025-12-12 权谋棋局中的致命三步:雍正如何瓦解年羹尧的军事帝国雍正三年(1725年)四月,杭州将军衙门内,曾经的抚远大将军年羹尧接过圣旨时,手中白绫的触感冰冷刺骨。这位曾掌控川陕三省军政大权、节制二十万精兵的封疆大吏,在短...

雍正如何继位的 年羹尧 2025-12-12 康熙的偏爱:乾隆在97位皇孙中的独特地位康熙帝作为清朝在位时间最长的皇帝,一生共有35个儿子,其中24位活到成年并生育后代,为康熙留下了97位有记载的皇孙。在这庞大的皇孙群体中,乾隆帝弘历凭借卓越的资...

乾隆后的后面是谁继位 康熙的儿子们 2025-12-11 乾隆不杀和珅:权力棋局中的隐秘逻辑乾隆晚年,和珅以“二皇帝”之姿掌控朝堂,其贪腐规模堪称中国封建王朝之最。据《和珅犯罪全案档》记载,嘉庆帝查抄其家产时,仅白银就达11亿两,相当于清朝十五年财政总...

乾隆后的后面是谁继位 嘉庆怎么死的 2025-12-11 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘