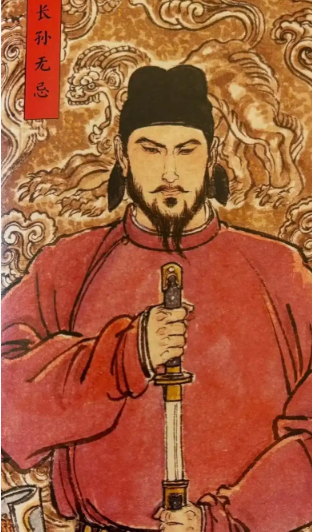

长孙无忌,唐太宗李世民的股肱之臣、唐高宗李治的舅舅,凌烟阁二十四功臣之首,却在唐高宗显庆年间因“带刀入宫”的罪名被诬陷谋反,最终自缢而亡。这一案件不仅是唐代宫廷斗争的缩影,更暴露了皇权与权臣矛盾的致命性。

一、案件背景:皇权更迭与权臣末路

1. 长孙无忌的显赫地位

开国功臣的巅峰:长孙无忌在玄武门之变中力助李世民夺位,后任尚书右仆射、司空,封赵国公。李世民临终前,将其与褚遂良列为托孤大臣,命其辅佐李治。

高宗初期的权臣:李治登基后,长孙无忌以“国舅”身份掌控朝政,主导废黜王皇后、立武则天为后的关键决策,但最终因反对武则天干政而招致杀身之祸。

2. 武则天的崛起与矛盾激化

废王立武的冲突:655年,李治欲废王皇后、立武则天为后,长孙无忌以“武氏出身寒微”为由反对,引发武则天及其母杨氏的怨恨。

许敬宗的投靠:时任礼部尚书的许敬宗嗅到权力风向,主动投靠武则天,成为诬陷长孙无忌的核心人物。

二、案件经过:从“带刀入宫”到谋反指控

1. 许敬宗的诬陷手法

编造“带刀入宫”:659年,许敬宗向李治密奏:“长孙无忌带刀入宫,意图谋反,且与洛阳人李奉先、太子洗马韦季方密谋。”此指控直接触犯唐代宫禁制度——《唐律疏议》规定“持刃入殿门者,绞”,罪名极重。

伪造证据链:许敬宗指使洛阳人李奉先“自首”,称长孙无忌曾许诺其“事成后封侯”;又诱捕韦季方,通过严刑逼供使其“承认”与长孙无忌共谋。

2. 李治的矛盾与决断

亲情与皇权的冲突:李治对舅舅长孙无忌素有感情,但面对武则天的压力与许敬宗的“铁证”,最终选择牺牲长孙无忌以巩固皇权。

迅速定案:李治未召长孙无忌对质,直接下诏削其官爵、流放黔州(今重庆彭水),许敬宗更派使者逼其自尽。

三、案件真伪:历史细节的辨析

1. “带刀入宫”的荒谬性

宫禁制度的漏洞:唐代对官员入宫携带武器有严格规定,三品以上官员可佩剑,但需“解剑”入殿。长孙无忌作为司空(正一品),若带刀入宫必违反制度,但史料中无其他大臣带刀的记录,凸显指控的刻意。

时间线矛盾:长孙无忌在659年已年逾古稀,且被剥夺实权,此时带刀入宫谋反不合逻辑。许敬宗的指控更可能为政治构陷。

2. 史家的质疑与共识

《旧唐书》的隐晦记载:《旧唐书·长孙无忌传》称“许敬宗构之,云与韦季方谋反”,但未提“带刀入宫”细节,暗示此为许敬宗编造。

现代学者的共识:历史学家认为,“带刀入宫”是许敬宗为坐实谋反罪而虚构的罪名,真实动机是武则天为清除反对派、巩固后位。

四、案件影响:皇权独裁的里程碑

1. 长孙无忌的悲剧结局

流放与自尽:长孙无忌被流放黔州后,许敬宗派袁公瑜逼其自缢。其子长孙冲等被流放岭南,家族从顶级权贵沦为罪臣。

凌烟阁功臣的覆灭:长孙无忌之死标志着唐太宗旧臣集团的彻底瓦解,武则天开始全面掌控朝政。

2. 唐代政治的转折点

皇权压倒相权:李治通过此案打破“关陇贵族”对朝政的垄断,确立皇权独裁,为武则天称帝奠定基础。

政治斗争的常态化:此案开创了唐代“以谋反罪构陷权臣”的先例,后续如李林甫构陷太子李瑛、安禄山构陷哥舒翰等均沿用此模式。

五、历史评价:冤案背后的权力逻辑

1. 长孙无忌的功过是非

功:辅佐李世民父子两代,主导《贞观律》修订,是唐代制度建设的核心人物。

过:晚年固守“关陇贵族”利益,反对武则天干政,最终成为皇权集中的牺牲品。

2. 许敬宗与武则天的角色

许敬宗的投机:作为唐代首位以“诬告”获高官者,许敬宗的行径暴露了唐代科举官僚为上位不择手段的弊端。

武则天的政治手腕:通过此案,武则天成功清除反对派,但其“以冤案巩固权力”的做法,也为后世“酷吏政治”埋下伏笔。

3. 后世的反思

史家的批判:司马光在《资治通鉴》中评价:“无忌忠于国家,而许敬宗诬以谋逆,天下痛之。”

现代视角的启示:长孙无忌案证明,当皇权缺乏制约时,即使功臣也可能沦为权力游戏的牺牲品,其悲剧本质是“人治”社会的必然产物。

在唐朝波澜壮阔的历史画卷中,唐太宗李世民无疑是最为浓墨重彩的一笔。他以卓越的政治才能和军事谋略,开创了“贞观之治”的盛世局面,成为后世敬仰的千古明君。而在他的众...

李世民传位于哪位皇子 2026-02-03 宋太宗与唐太宗:同为“太宗”,差距究竟在哪?在中国历史长河中,唐太宗李世民与宋太宗赵光义虽同以“太宗”庙号留名,但二人的历史地位与评价却有着天壤之别。唐太宗开创了贞观之治,使唐朝成为当时世界上最强盛的国家...

李世民传位于哪位皇子 宋太宗 2026-02-03 虎牢关若败:唐朝命运的转折与乱世雏形虎牢关之战是唐朝统一战争中的关键战役,秦王李世民以八万唐军对阵王世充、窦建德联军,最终以“一战灭两王”的辉煌战绩奠定唐朝统一天下的基础。然而,若将历史假设为唐军...

李世民传位于哪位皇子 2026-02-02 关门拒客的政治审判:李世民为何对隋朝“不倒翁”苏威关上大门?在初唐的凌烟阁功臣谱上,没有苏威的名字;在贞观之治的朝堂里,也找不到他的位置。作为历经西魏、北周、隋四朝的政坛元老,苏威曾是开皇盛世的总设计师,却在唐朝建立后惨...

李世民传位于哪位皇子 2026-01-30 李治与武顺:一场夹杂权力与欲望的宫廷纠葛在唐朝波澜壮阔的宫廷历史画卷中,唐高宗李治与武则天姐姐武顺之间的关系,犹如一团迷雾,引发了后人的诸多猜测与探讨。那么,李治究竟爱武顺吗?答案或许并非简单的肯定或...

武则天有男宠吗 李治是怎样一个皇帝 2026-01-27 唐朝名将李绩“反叛”疑云:忠义背后的政治权谋在唐朝波澜壮阔的历史画卷中,李绩(原名徐世绩,字懋功,后赐姓李,又避唐太宗李世民讳,单名绩)是一位备受瞩目的名将。他一生历事唐高祖、唐太宗、唐高宗三朝,战功赫赫...

李世民传位于哪位皇子 2026-01-22 乾陵千年未被盗:天时、地利、人和的完美守护在中国浩瀚的帝王陵墓中,乾陵以其独特的地位和未被盗掘的传奇,成为了历史与考古领域的一大谜团。作为唐高宗李治与女皇武则天的合葬陵,乾陵不仅承载着盛唐的辉煌与荣耀,...

武则天有男宠吗 李治是怎样一个皇帝 2026-01-21 帝后同辉:武则天与唐高宗李治的“二圣”传奇在中国历史的长河中,帝后共治的现象极为罕见,而唐高宗李治与皇后武则天并称“二圣”的时期,无疑是中国帝制时代最具标志性的“双头政治”样本。这一特殊政治格局的形成,...

武则天有男宠吗 李治是怎样一个皇帝 2026-01-19 浅水原惊魂:李世民的生死劫与军事转折公元618年盛夏,刚建立不久的唐朝迎来生死考验。陇西割据势力薛举率精锐大军直扑关中,秦王李世民率四万唐军迎战于浅水原(今陕西长武东北)。这场战役不仅关乎唐朝存亡...

李世民传位于哪位皇子 2026-01-16 阿史那社尔:从突厥王子到唐臣,心中唯有感恩与忠诚在唐朝波澜壮阔的历史画卷中,阿史那社尔是一位极具传奇色彩的人物。他本是东突厥处罗可汗之子,身份尊贵,却在命运的转折中投身唐朝,成为唐太宗李世民的妹夫,为唐朝立下...

李世民传位于哪位皇子 2026-01-16 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘