牧野之战是武王伐纣的决胜战,是周武王联军与商朝军队在牧野进行的决战。感兴趣的读者和历史资料小编一起来看看吧!

早在三千年前,川军就已经登上了历史舞台,参与了武王伐商的牧野之战,还留下了浓墨重彩的一笔。川军参与武王伐纣,由此带来一个疑问是:这些川军是神秘的三星堆文明派出的吗?陕西汉中出土的一批青铜戈或许就解开了谜团。

周国,原本是商朝西边的一个小属国,但从古公亶父开始,周人开始了“剪商”大计,后来历经季历、周文王励精图治,尤其是周文王在位50年,实行许多正确的政策,任用了姜子牙等贤才,国力逐渐强大,征服了西部狄夷稳定了后方,最终达到“天下三分,其二归周”。文王去世之后,武王开始了最终的灭商战争。

大约前1048年,为了试探伐商的可能性,周武王在河南孟津与诸侯会盟,“周武王之东伐,至盟津(孟津),诸侯叛殷会周者八百”。所谓八百诸侯,只是一个虚指数字,说明当时叛商归周的诸侯很多,进一步反衬殷商统治不得人心。

二年之后,这八百诸侯参与了牧野之战,在周人率领下一战灭商。那么,这八百诸侯究竟有哪些呢?根据《尚书·牧誓》记载,其中有八支非常重要的狄夷,“庸、蜀、羌、微、髳、卢、彭、僰八国,皆蛮夷戎狄”,排在第二的就是“蜀”,即今天的四川,可见早在三千年前“川军”就已经登上中国历史舞台。

近代闻名遐迩的川军,在三千年前的牧野之战中是如何战斗的呢?对于牧野之战的具体过程,史书几乎是一笔带过,只有诸如《逸周书·克殷》中“王既誓,以虎贲、戎车驰商师,商师大崩”这一句话,对周军战斗具体过程都不置一词,自然不会特意描述周人附属国的战斗方式。

不过,现代学者根据“武王伐纣,前歌后舞”的反常记载,发现了一些蛛丝马迹。我们都知道,武王伐纣是一件非常严肃、气氛凝重的残酷战争,又怎么会有欢快的前歌后舞?而且,商周也没有在战争中载歌载舞的传统。既然如此,“武王伐纣,前歌后舞”从何而来?史书上留下两条重要线索。

1,楚汉争霸中,刘邦集团招募了一批巴人士兵“为汉前锋”,而这些巴人士兵“锐气喜舞”,还得到了刘邦的赞赏。东晋常璩的《华阳国志·巴志》记载:“阆中有渝水,民多居水左右,天生劲勇,数为汉前锋陷阵,锐气喜舞”。

2,《华阳国志·巴志》记载:“周武王伐封,实得巴蜀之师……巴师勇锐,歌舞以凌(有侵犯、进犯之意)殷人,前徒倒戈。”

因此,“川军”是以歌舞的方式冲锋陷阵,本质上是制造一种令人恐怖的氛围威慑敌人,充满了原始的野性。历史学家汪宁生在《释“武王伐纣前歌后舞”》考证指出,如今云南德宏地区的景颇族和四川凉山地区的彝族还有战前“歌舞以凌”的习俗。

当然,武王伐纣中的“前歌后舞”说的是不是川军,如今还没有100%结论,但却是目前最可信的一种解释。

上世纪二十年代,在四川省的广汉市,考古专家发现了三星堆遗址,揭开了神秘古蜀国的面纱一角,震惊了海内外。

与此同时,差不多同一时期的考古重大发现——殷墟甲骨文中,学者整理出11条有“蜀”字的卜辞,“(氏)蜀射三百”、“蜀御”、“至蜀”、“正(征)蜀”等卜辞表明,古蜀国经常将射手、御人等服役者提供给商王朝,古蜀国既向商朝派过使者,商朝又在武丁时期征讨过古蜀国。可见,早在三千多年前的商朝,三星堆文明代表的古蜀国与中原文明已有一定往来。

于此,不得不让人产生一个遐想:既然武王伐纣中存在川军,那么这一支川军是不是三星堆文明派出的呢?

根据三星堆遗址出土情况,学者大致框定了三星堆文明的活动时间,即公元前2800年至公元前1100年,距今4800年至3100年左右。而武王伐纣的时间,“夏商周断代工程”将之确定在公元前1046年。也就是说,三星堆文明基本消亡之后五十余年,才发生了武王伐纣,二者在时间上很难产生关联,牧野之战中的“川军”应该不是三星堆文明所派。

但如果这支川军与三星堆文明无关,那么《尚书·牧誓》中的“蜀国”又是什么身份?考古发现的一种商朝晚期青铜兵器——三角援戈,或许揭开了这一支神秘川军的身份。

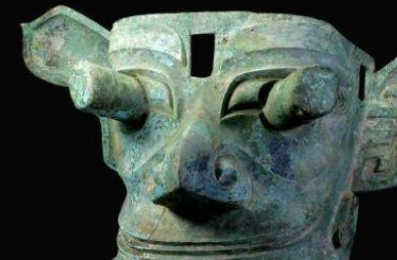

三角援青铜戈(见上图),与中原青铜戈(见下图)大不相同,最早出土于安阳殷墟,迄今一共出土11件,其中等腰三角形青铜戈数量更为稀少。青铜戈是商朝军队制式装备,为何殷墟里仅有11件奇怪的三角援青铜戈?

考古专家发现,三角援青铜戈多分布于蜀地,在中原极为罕见。但除了四川之外,陕西汉中也存在大量三角援青铜戈。陕西汉中城固苏村商代遗址中,就发现了95件青铜戈,其中等腰三角形宽短援青铜戈达81件之多;汉中城洋地区发现111件青铜戈,其中三角形援青铜戈约占77%。

可见,三角援青铜戈的源头在于四川,因而又被称为“蜀戈”,是川军的主要作战兵器。通过蜀人这一独特兵器文化,学者判断早期蜀文化不仅存在于四川,还扩散到了陕西汉中。也就是说,可能一支“蜀人部落”扩张到了陕西汉中,或汉中当地部落被蜀人同化,于是商周将这一部落称为“蜀”,而殷墟中的“蜀戈”源于蜀人向商朝进贡。

汉中与关中,虽有秦岭阻隔,但终究距离很近,尚有道路相通,两地往来相对便利。商朝末年,周人征讨西方、西南狄夷,将汉中的一支川人部落纳入统治,并要求这批“陕籍川军”共同伐商,这是完全有可能发生的事情。《华阳国志·巴志》记载“周武王伐封,实得巴蜀之师”,历史学家董作宾与顾颉刚等都认为周文献中的“蜀”就位于陕南汉中一带。

四川盆地的川人,有没有可能参与武王伐纣呢?关于周武王是否征讨过四川,如今既无史料证据又无考古证实,且“蜀道难,难于上青天”,交通阻隔也让周武王难以征讨四川。事实上,后来直到公元前316年,秦国司马错才灭亡蜀国,接着灭亡巴国,将四川纳入统治,之所以这么晚才占领四川,与四川独特地形关系密切,因此武王伐纣中的“川军”不太可能来自四川盆地。

综上而论,早在三千年前,的确有一支生活在陕西汉中的“陕籍川军”参加了武王伐纣,但不能肯定的是,这支“陕籍川军”到底原本就是陕西人,还是从四川遗民而来。

在陕西宝鸡竹园国墓地,考古出土了诸多与蜀文化有千丝万缕联系的器物,显示出这应该是一支蜀人发展出来的诸侯国。或许,陕西宝鸡的这一支蜀人,就是《尚书·牧誓》中记载的蜀人的一个分支。

周公东征,作为西周初年一场规模宏大、影响深远的军事行动,在历史的长河中留下了浓墨重彩的一笔。周公为何要发动这场东征呢?这背后有着复杂而深刻的原因,涉及周王朝内部...

周公 2026-01-05 从寒门布衣到盛世宰相:解码马周被重用的三大密码贞观二十二年(648年),长安城笼罩在寒冬的肃杀中。病榻上的马周颤抖着将毕生奏疏投入火盆,火光映照着他苍白的面容:“管仲、晏婴显露君主过失以求身后名,我不为也。...

管仲 2025-12-30 褒姒:乱世红颜的生死谜题与历史回响在华夏文明的历史长河中,褒姒始终是一个被浓墨重彩书写的名字。这位以"烽火戏诸侯"闻名天下的西周王后,其真实年龄与生死结局如同...

褒姒 2025-12-30 华夏第一相管仲:尊王攘夷铸春秋霸业在春秋战国的历史长河中,管仲以其卓越的政治智慧、经济谋略与外交手腕,被后世尊称为“华夏第一相”。他不仅以改革推动齐国崛起为春秋首霸,更以“尊王攘夷”的战略思想重...

管仲 2025-12-15 权力迷局中的理想崩塌:王莽篡汉的权力游戏与改革幻灭西汉末年,一场由外戚主导的权力更迭,将中国历史推向了前所未有的转折点。王莽,这位被后世贴上“篡位者”标签的权臣,以周公自诩,却在15年间将新朝拖入崩溃深渊。他的...

周公 王莽 2025-12-15 秦襄公:奠基大秦帝国的关键掌舵者在秦国波澜壮阔的发展历程中,秦襄公宛如一座巍峨的里程碑,他的执政时期是秦国从边缘小国迈向诸侯强国的重要转折点。他推行的一系列政策,犹如强劲的引擎,推动着秦国在政...

秦襄公 2025-11-18 霍光掌权密码:从侍从到权臣的权力跃迁术公元前87年,汉武帝临终前将一幅"周公辅政图"赐予霍光,这个看似偶然的举动,实则是霍光二十年谨慎人生积累的必然结果。从平阳侯...

周公 2025-11-13 秦襄公大智慧:乱世中破局崛起的生存哲学在周王室衰微、戎狄环伺的春秋乱世,秦襄公以“大夫”身份接手秦国时,这个偏居西陲的部落正面临灭顶之灾:犬戎骑兵已能望见秦都炊烟,周平王被废黜的危机一触即发,中原诸...

秦襄公 2025-11-13 褒姒为何不笑:历史迷雾中的多重解读褒姒,这位西周末年的传奇女子,以“不笑”之名载入史册,又因“烽火戏诸侯”的典故成为“红颜祸水”的象征。然而,史书对她的记载仅止于“不好笑”,却未明确解释其不笑的...

褒姒 2025-09-24 周公:西周王朝的奠基者与儒家思想的先驱在中国古代历史的长河中,周公旦以其卓越的政治智慧、军事才能和思想贡献,成为西周王朝不可或缺的奠基者,更被后世尊为“元圣”和儒学先驱。这位周文王姬昌的第四子、周武...

周公 姬昌 2025-09-23 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘