在《水浒传》的江湖叙事中,丁得孙与李逵的武力对比常被读者津津乐道。一位是东昌府副将、飞叉绝技的“中箭虎”,一位是梁山步军头领、板斧开道的“黑旋风”,二者虽同属地煞与天罡之列,但武力表现、战场定位与人物价值却呈现出鲜明的反差。若以“厉害”为衡量标准,需从实战能力、战术价值与叙事功能三重维度展开剖析。

一、武力表现:李逵的“莽勇”与丁得孙的“巧技”

李逵的武力特质以“暴烈”为核心。他惯使双板斧,冲锋时如旋风般横扫敌阵,江州劫法场时“砍翻两个刽子手,逢人便砍”,高唐州破高廉妖法时“一斧劈开罗真人”,其战斗风格以破坏力见长,但缺乏精准性与策略性。这种“莽勇”在特定场景下能形成震慑,如沂岭杀四虎时,他凭借蛮力与胆气连斩四虎,但更多时候因敌我不分导致误伤(如攻打祝家庄时屠杀扈家庄老幼)。

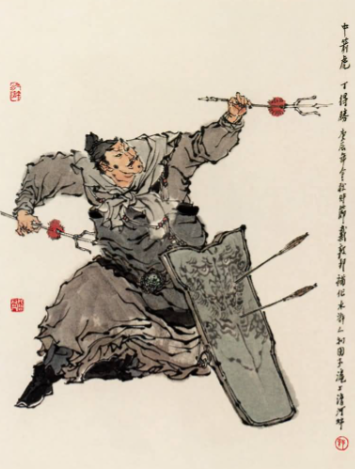

丁得孙的武力则以“奇技”为标签。作为张清副将,他擅使飞叉,东昌府之战中,虽未直接击杀梁山将领,但“马上会使飞叉”的设定暗示其远程攻击能力。被吕方、郭盛截住时,他因“不敢投叉攻击”而陷入僵持,侧面反映飞叉需一定施展空间,近战非其所长。征方腊时,他虽未有突出战绩,但“与龚旺配合协助张清”的记载,表明其战术价值在于协同作战而非单兵突进。

对比结论:若论单兵杀伤力,李逵的板斧在近战中更具威胁;但若论战术灵活性,丁得孙的飞叉在特定场景下可能更胜一筹。然而,李逵的“莽勇”常因失控而削弱实际效果,丁得孙的“巧技”则因缺乏独立战绩而显得平淡。

二、战场定位:李逵的“先锋”与丁得孙的“辅佐”

李逵的战场角色是“破阵先锋”。他常被宋江派作开路角色,如三打祝家庄时“直杀入扈家庄”,攻打高唐州时“率先跳入枯井救柴进”。这种定位源于其“天杀星”的星宿属性——罗真人曾言他“为是下土众生作业太重,故罚他下来杀戮”,其存在本身即象征暴力宣泄。然而,这种定位也导致他缺乏战略价值,更多作为“工具人”推动剧情。

丁得孙的战场角色则是“辅佐型将领”。他始终作为张清副将出现,东昌府之战中协助张清以飞石击伤梁山多员将领,征辽时“带领三百余骑马军打败童贯手下都监周信”,征田虎时“从后宰门杀入伪晋王宫”。这些战绩表明,他的价值在于执行具体战术任务,而非主导战局。其“地速星”的星宿属性(“速”暗含敏捷与配合)也印证了这一定位。

对比结论:李逵是战场上的“尖刀”,其作用在于突破防线;丁得孙则是“齿轮”,其价值在于维持战术体系运转。前者适合单点突破,后者适合体系作战,二者战场定位互补而非竞争。

三、叙事功能:李逵的“符号化”与丁得孙的“工具化”

李逵是《水浒传》中极具符号意义的角色。他的“黑旋风”绰号、嗜杀性格与对宋江的绝对忠诚,使其成为“反抗精神”与“忠义伦理”的矛盾载体。他砍倒杏黄旗、反对招安、误信宋江强抢民女等情节,均服务于主题表达——通过极端行为揭示梁山好汉的复杂性。其死亡(饮毒酒殉主)更强化了“忠义”的悲剧色彩。

丁得孙则是典型的“工具化”角色。他无独立情节,仅在东昌府之战、征方腊等大事件中作为配角出现,其存在意义在于完善张清的副将体系,或为梁山招安后的征战增添兵力。他的死亡(被毒蛇咬死)更被读者视为“荒诞”——作为武将未死于战场,却因意外丧命,这种安排强化了其“小人物”的宿命感。

对比结论:李逵的“厉害”在于其叙事深度,他通过极端行为成为主题表达的载体;丁得孙的“不厉害”则源于其工具属性,他缺乏独立人格与成长弧光,仅作为背景板存在。

在古典名著《水浒传》的浩瀚星空中,朱富虽非最耀眼的那颗,却以其独特的性格与经历,在梁山好汉的传奇画卷中留下了浓墨重彩的一笔。作为朱贵的弟弟,李逵的同乡,朱富以“...

李逵 2025-11-26 黑旋风李逵:水浒传中极具个性的草莽英雄在古典名著《水浒传》塑造的众多英雄豪杰中,李逵以其独特的绰号“黑旋风”和鲜明的人物性格,成为读者心中难以磨灭的经典形象。他的一生充满了传奇色彩,从最初的江湖混混...

李逵 2025-11-25 虎口丧母悲声咽,梁山群雄情难辨:晁盖宋江反应之辨在《水浒传》的江湖世界里,李逵接母上山的情节如同一颗投入平静湖面的巨石,激起层层涟漪。尤其是李逵母亲命丧虎口这一悲剧性事件后,晁盖与宋江的反应,成为了众多读者探...

晁盖 李逵 2025-11-17 毒酒入喉时:李逵临终二十二字遗言,撕开宋江的“忠义”假面在《水浒传》的结局里,梁山好汉的命运如飘零的残叶,而李逵之死堪称最悲怆的注脚。当宋江将毒酒递至他手中时,这位一生以“哥哥”为天的莽汉,用二十二字遗言道尽愚忠的荒...

李逵 宋江 2025-10-20 丁得孙与李逵:梁山武力与价值的双重镜像在《水浒传》的江湖叙事中,丁得孙与李逵的武力对比常被读者津津乐道。一位是东昌府副将、飞叉绝技的“中箭虎”,一位是梁山步军头领、板斧开道的“黑旋风”,二者虽同属地...

李逵 2025-09-18 宋江毒杀李逵:忠义表象下的权力算计与人性挣扎在《水浒传》的悲剧结局中,宋江饮下朝廷御赐的毒酒后,选择将李逵一并毒杀。这一行为看似违背兄弟情义,实则暗含多重深层逻辑,既与梁山集团的命运走向相关,也折射出封建...

李逵 宋江 2025-05-29 张飞与李逵:两位忠义英雄的异同辨析在中国古代文学的长河中,《三国演义》中的张飞与《水浒传》中的李逵都是极具特色的英雄形象。他们都有着勇猛善战、忠诚义气的特点,但两者在出身、性格、成就及命运等方面...

张飞 李逵 2025-03-07 金圣叹眼中的李逵:天真烂漫的“上上人物”在中国古代文学史上,《水浒传》作为一部经典之作,塑造了许多性格鲜明、形象生动的梁山好汉。其中,李逵以其粗犷豪放、直率天真的性格特征,成为了备受争议的人物之一。而...

金圣叹 李逵 2025-01-13 闻达与鲁智深、武松的较量——实力与智慧的对决在《水浒传》这部经典文学作品中,闻达是一个极具实力的角色。他曾先后击败了李逵、史进、花荣和索超等梁山好汉,展现出了强大的战斗力。然而,当面对鲁智深和武松这两...

鲁智深 李逵 2025-01-06 梁山五虎将——步战斩骑的英勇传奇在《水浒传》这部英雄史诗中,梁山好汉们以其独特的个性和英勇的行为,成为了人们心中的传奇。其中,有五位好汉因其出色的步战能力而闻名遐迩,他们分别是李逵、武松、...

李逵 武松 2025-01-06 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘