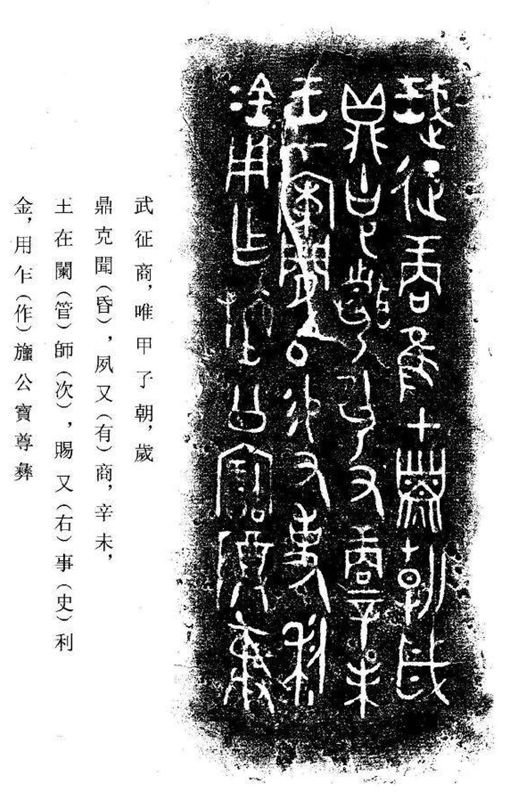

武王伐纣的故事相信大家都有听说过了,但是对于这段历史的真实性一直存在着争议。在1976年临潼利簋出土之前,武王伐纣仅仅只是传说。因利簋腹内底部32字的铭文,成为了武王伐纣和牧野大战的历史证物,直证了传说。不过直到现在,很多人对铭文的释读却百家不尽相同。那么接下来某亦小释一二,敬望缘者正!

武王征商,唯甲子朝,岁。

鼎克,昏夙有商;辛未。

王在阑师,赐有司利。

金,用作檀公宝尊彝。

利簋实为三十三字。但右上第一字为武王,两字合一,则计为三十二字。每行八个字,绝非偶然!其实铭文作者唯恐阅读铭文者误解,特处理为每行八字。八个字自成一个完整的叙事段落,简单明了。是后来释读者想得太多,聪明反被聪明误,反把简单的事干复杂了!实际上,只要按八个字一段来读,句逗也正确了,读来就让朗朗上口。并具对仗与韵律之美,绝妙好辞!

利簋铭文按上述断句,释读起来就很容易了。需要说明一下:“阑师”是地名;“有司”是官职;“利”是人名。另有三点说明:

第一:“鼎克”为完胜。第二:“辛未”系年非日。第三: “檀公”是武王曾祖,而不是利的先祖。这三点与各家说法皆不同,详见下述:

武王征伐商纣,是在甲子日早晨,是时,木星当空。

在短时间内,即完胜有商;这一年是辛未年。

武王在阑师(地名)令:有司(官职),利(人名);

用青铜制作祭祀曾祖檀公之宝尊彝。

2.1、武王征商,唯甲子朝,岁。

时在甲子日早晨,木星当空。《史记.周本纪》:“二月甲子昧爽,武王朝致于商郊牧野”。武王征商这一天非常重要,所以利簋要铭之,《史记》要记之。正是甲子日早晨,岁星当空!《国语·周语》:“昔武王伐殷,岁在鹑火......岁之所在,则我有周之分野也(岁在鹑火,周之分野,岁星所在,利于伐人)”。《山海经》《海外南经》:“地之所载,六合之间,四海之内,照之以日月,经之以星辰,纪之以四时,要之以太岁......”在此,太岁,即岁星,是八大行星的木星。可见自古以来,岁星都是极为重要的。古人信奉天象与战事关联,岁星当空照,显得格外醒目,亦格外重要。只一“岁”字即完好的表述岁星当空这一重要天象,何其简捷!若句逗为“岁鼎”,则牵强难懂。若句逗为“岁贞”,亦误,是“鼎”非“贞”。若句逗为“越鼎",亦误,是“岁"非“越”。

2.2、鼎克昏夙有商。

甲骨文有“王鼎比望乘”、“鼎宠疾齿”、‘鼎有宠’;于省吾先生释“鼎”为表示时间的“现在”。即分别释读为:

‘王现在要谐同望乘征伐某方’;

‘患齿疾,现在能够得到父庚的宠佑’;

‘现在能有宠佑’。

甲骨文有‘贞王比望乘伐下弁受有佑’;‘贞王勿比望乘’;是说:

‘贞卜:王联合望乘征伐下弁方国会受到神明护佑’;

‘贞卜:王不要联合望乘征伐下弁方国’。

在这两个句子中,分别加上‘现在’两字也是可以准确释读的;可分别释读为:

‘贞卜:王现在联合望乘征伐下弁方国会受到神明护佑’;

‘贞卜:王现在不要联合望乘征伐下弁方国’。

可见‘鼎比望乘’‘鼎宠疾齿’‘鼎有宠’中;‘鼎’的真实涵义,并未得到真正释读。《南史·孔靖传》:“皇太子千秋鼎盛"。鼎盛:几乎到极端的盛。亦极盛或最盛。成语“鼎力相助”:最大的相助。综上同理,鼎力:最大的力。鼎盛:最盛。鼎宠:最大的宠佑。

“鼎有宠”:能得到最大宠佑。

“鼎宠疾齿”:患齿疾,现在能够得到父庚的最大宠佑。

“王鼎比望乘”:王与望乘最佳联合。

其实‘鼎’是古时国之重器,也是古时最高大上的物件,因此‘鼎某’也必体现最高大上的涵意。应该体现出‘最’或‘极端’的涵义。

‘克’:‘山海经’‘大荒西经’:‘故成汤伐夏桀于章山,克之。’是说成汤战胜了夏桀。

鼎克:即是最完美的克敌制胜;或最优越的克敌制胜。即完胜。昏夙:旦夕;早晚。指较短时间内。《诗·召南·行露》:“岂不夙夜”,夙:早。夜:即昏也。《桯史·李子敬》:“郡庠有棂星门,居营幕之左,昏夙启闭之不时,军士以为病”。元,张养浩《赠刘仲宪》:“劳劳簿领头班白,承务酬官在昏夙"。

鼎克昏夙是倒装句,可释读为昏夙鼎克。有商,即商朝。

昏夙鼎克有商:短时间内完胜有商。这与大量历史记载相符。

2.3、辛未。

仅就一个干支要单独拿出来说事,是因为这个辛未不简单。历来释读利簋的重量级人物,都把这个辛未释读为日干支。通常理解为甲子日完胜有商,顺理成章到第八日辛未日予论功行赏,并赐金有司利,利为祀其先祖而铸簋......。其实这是错误的。《逸周书-世俘解》:“(武)王乃步自于周,征伐商王纣......甲子朝,至,接于商,则咸刘商王纣,执天恶臣百人。太公望命御方来,丁卯,望至,告以馘俘。戊辰,(武)王遂御循追祀文王。时日,王立政。吕他命伐越、戏方。壬申,荒新至,告以馘俘。侯来命伐,靡集于陈。辛巳,至,告以馘俘......庚子日,陈本受武王命伐磨......”

在此可知,甲子日大胜后,第四日丁卯,太公望回来报告阵斩和俘虏人数。第五日戉辰,武王追祀文王,并立政。第九日壬申,荒新回来报告阵斩和俘虏人数。第十八日辛巳,候来回来报告阵斩和俘虏人数。第三十六日庚子,陈本受武王命攻打磨方。甲子日后,纣王虽亡,但武王仍疲于攻打其它方国。《逸周书-世俘解》对甲子日后连续数十日内重要事件的记述都很详细;未见第八日辛未,赐有司利金之记载。论功行赏、分封诸候、铸簋祭祀,应是尘埃落定以后的事,不应是仍在金戈铁马征战沙场,忙于攻打其它众多方国时的要务。因为"甲子夕"纣王虽然自焚,但有商众多方国依然存在很大势力,必须尽快攻克之。武王若真是在克商后第八日即‘论功行赏’,伐纣有功之人或是功绩超过有司利的人应该很多,包括八百诸侯、司徒、司马、司寇、司空、还有德高望重的太公望等,不应只是赏赐有司利。再有,若有司利真受赐金,他有可能制簋祭祀其先祖吗?有司官职虽大,应也没有这个权利。商周时期,‘金’即指青铜,是当时最为贵重的金属,通常只有王族才能够使用。如果当时有司利受赐金而制簋祭祀其先祖,那其他可能的受赐者也必将制更多礼器以祀其先祖,那我们今天当会见到更多的西周礼器,但至今确实没有更多有价值的发现。故在第八日辛未即赐利金铸簋是不可能的。

2.4、王在阑师,赐有司利。

武王在阑师(地名),命令有司(官职),利(人名)。阑师:地名。若释“阑”为“军闲”,仅貌似而已,没有依据。赐:命令。《礼-曲礼》:“三赐不及车马”。注:三赐,三命也。《疏》:受命即受赐。郑云注:“赐,犹命也”。有司:官职。应该是负责制作青铜器的官史。利:人名。

2.5、金,用作檀公宝尊彝。

用青铜制作祭祀曾祖檀公之礼器一一宝尊彝。檀公,即公亶父。是武王的曾祖父。而不是有司利的先祖。《诗-鲁颂-宓宫》:“后稷之孙,实维大(太)王,居歧之阳,实始翦商。至于文、武,缵大王之绪......”。《竹书纪年》:“武乙六年,邠迁岐周,命周公亶父,赐以岐邑”。《诗经-绵》:“古公亶父,来朝走马,率西水浒,至于歧下”。可以说。太公亶父,是周人开国始祖,亦是翦商的开端者。周武王建立周朝时追谥他为“周太王”。可见亶公在武王心中的地位之高。因此周武王灭商后,命令有司制作宝尊彝以祀亶公,是在情理之中。以“家祭勿忘告乃翁”有异曲同工之妙。《竹书纪年》:“文丁杀季历"。武王灭纣,亦报祖父季历被纣王祖父文丁所杀之世仇。

上述断句所形成的释读,似可佐商周之断代。

武王伐纣这一年可不一般。他是商亡和周始的年份,也就是商周断代的关键。因此多少学者穷经皓首,挖空心思,推来演去,争论不休。据说,结论有四十四种之多。时间跨度在公元前1130年至公元前1018年之间。其实,本不应该造成这种状况的,因为利簋铭文就已经写得清清楚楚,明明白白。辛未。这是纪年干支。辛未如果作为一个论功行赏的日子。哪一天论功行赏真有那么重要吗?值得记录在惜墨如金的利簋铭文里吗?恰恰是武王伐纣的年份才最值得写入利簋铭文。这个年份也才在利簋铭文里单独列出。辛未。这个年份可以说是不可或缺的铭记。

邹伯奇先生《学计一得》卷上《太岁无超辰说》:“周武王伐纣,岁星在午,太岁在辛未......”。即是说武汉伐纣,木星在午,纪年在辛未。张政烺先生依据满足天象“岁在鹑火”及“甲子日又在二月初”这两个条件,推定:牧野之战,当在公元前1070年。《考古》杂志2007年3月发表了朱凤瀚先生的文章:《尧公簋与唐伯候于晋》,西周尧公簋有铭文“唐伯候于晋唯王廿又八祀”的内容,是指陈王二十八年无疑。鉴于“夏商周断代工程”成果中,陈王二十二年康王二十五年均少于二十八年。“工程”这一阶段成果被否定。陈王、康王的在位年数必须修订。问题还是出在“工程”定公元前1046年为武王伐纣之年。

始于1996年的夏商周断代工程,经两百名科学家历时四年的努力工作,取得重要科技成果,并通过国家验收。我们必须尊重夏商周大致年表这一科技成果。但断代不一定十分精确,亦还不是最终结论。武王克商确定在公元前1046年这一年,是错误的。因为公元前1046年不是辛未年。碳14测年有些误差是可以接受的。况且这个年份其实已经非常接近公元前1070年了。以公元前1070年相邻的两个辛未年分别是公元前1130年和公元前1010年。公元前1130年超过了历年来众多研究结果的上限,而公元前1010年也超过了历年来众多研究结果的下限。鉴于利簋铭文的明确记载,尊重张政烺先生的研究成果,亦尊重夏商周断代工程大致年表,结合尧公簋内容间接否定了“工程"阶段成果中关于武王伐纣的年份,武王伐纣是在公元前1070年辛未年无疑。

汉代之前的历法有“六历”即皇帝历,颛顼历,夏历,殷历,周历,鲁历;六历并行,似乎有些杂乱,但是有一条,老祖宗的干支纪年却是一脉相承代代相传的。今年是2018年戊戌年。倒推3088年,即是公元前1070年,亦正是辛未年。丝毫不差!神奇吧!

但这绝非偶然,这是六十甲子三千多年的循环往复,这是抛却了一切帝王的统治年份,显现出了六十甲子的天然强大。

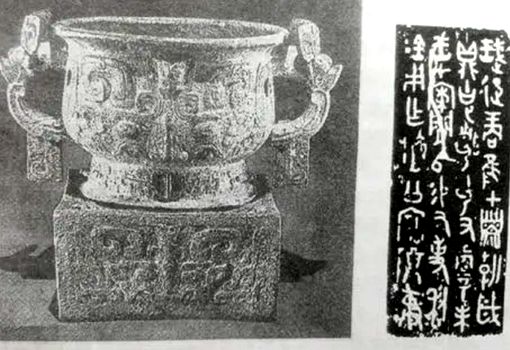

如今,站在利簋面前,其两面和基座四面皆铸有的突晴露牙饕餮,依然狞厉森然,威严霸气;圈足饰有的夔纹,云雷纹仍旧精美飘逸;三十二字的铭文还是那么刚劲凝重,古朴洒脱;其文辞精当扼要,用语考究,惜墨如金。利簋堪称中国古代青铜礼器中的至高上品。我们释读铭文,即是同3088年前的先祖交流。看簋之威严,赏书之古趣,读铭之精妙。让人不禁遐思:我们的先祖是多么睿智的一群人啊!三千多年前的风云骤变,牧野大战会在我们脑海一幕幕闪现。这才是真正的文化优越性。世界其他种种文化瞬间矮下去了。我们心中满满的文化自信,油然而生。

在浩瀚的历史长河中,青铜器宛如璀璨星辰,承载着古代文明的厚重记忆。其中,祖辛卣作为商代晚期的青铜瑰宝,以其独特的造型、精美的纹饰和深远的历史意义,吸引着无数人的...

祖辛 2026-01-26 星象预言与人间传奇:姜子牙与武吉的千年回响在中国古代神话与历史交织的叙事中,姜子牙与武吉的预言始终笼罩着神秘色彩。从渭水之畔的直钩垂钓到牧野之战的烽火硝烟,这对师徒以天象推演与人间实践,在商周交替的动荡...

姜子牙 2026-01-19 孤竹遗风:伯夷叔齐的忠义传奇在商末周初的动荡岁月里,孤竹国的两位王子伯夷与叔齐,以他们超凡的气节与坚定的信念,书写了一段流传千古的传奇故事。他们的故事,如同一股清流,穿越历史的长河,至今仍...

伯夷 2026-01-14 商汤:历史长河中的明君典范在中国古代历史的浩瀚星空中,商汤无疑是一颗璀璨夺目的星辰。作为商朝的开国君主,他的形象在历史的长河中历经岁月洗礼,却始终闪耀着明君的光辉。从政治、军事到文化,商...

商汤 2026-01-06 武丁的深情与王权:多妻制背后的历史逻辑在商朝武丁时代的甲骨卜辞中,"妇好"的名字被反复提及超过两百次。这位能征善战的女将军不仅统率过13000人的大军,更拥有独立...

武丁 妇好 2025-12-29 沃丁:商朝中兴的守成之君与德政践行者商朝第五任君主沃丁(子姓,名绚,亦称羌丁),作为太甲之子,在公元前1456年至公元前1427年期间执掌商朝国政。这位在位29年的君主,以厚葬贤相、延续祖制、推行...

太甲 2025-12-26 忠烈千秋:辅佐商朝两代帝王的贤臣国神比干在华夏文明的浩瀚星空中,比干以其忠贞不渝的精神和高尚的道德情操,成为后世敬仰的典范。作为商朝沫邑(今河南省卫辉市北)人,比干不仅是商王文丁之子、帝乙之弟、纣王帝...

帝乙 比干 2025-12-26 祖庚:武丁中兴的承续者与礼制践行者在商朝近六百年的历史长河中,武丁中兴时期犹如璀璨的明珠,而祖庚作为武丁的次子,在继承父业的过程中,以独特的政治智慧与文化坚守,为商朝的稳定与发展留下了不可磨灭的...

武丁 2025-12-26 青铜钺下绽芳华:解码中国首位女将军妇好的传奇人生在殷墟甲骨文的斑驳刻痕中,一位手持双虎噬人纹青铜钺的女性身影跃然而出。这位被后世尊称为"后母辛"的商王武丁王后妇好,以惊世才...

武丁 妇好 2025-12-25 厨政双绝铸商魂:解码伊尹的千年传奇在商朝初年的历史长卷中,一位出身奴隶却登顶权力巅峰的传奇人物,以"治大国若烹小鲜"的智慧,将烹饪之道升华为治国方略。这位集政...

伊尹 2025-12-25 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘