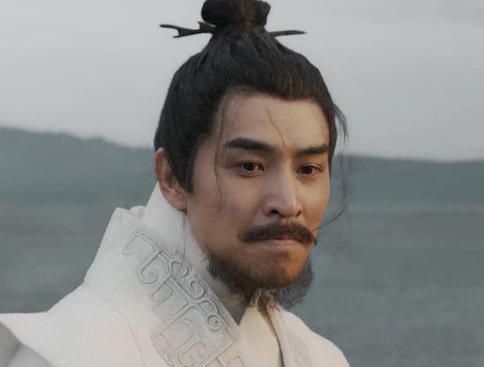

“荆轲刺秦王”是一个众人皆知的历史事件,很多人为此称赞荆轲的勇气,其实陪同荆轲一同前往的还有另一位人物——樊於期。下面历史资料小编就为大家带来详细的介绍,一起来看看吧。

提到樊於期,一系列的疑问扑面而来:樊於期到底是谁?他真的是某些历史学家宣称的与桓齮是同一个人吗?他到底为什么那么仇恨秦始皇?甚至达到了自愿献头颅帮助荆轲实现刺秦的目的?

而一代帝王秦始皇为什么又是如此恨他?不仅戮杀了他的全族,还以“金千斤,邑万户”来悬赏其头颅呢?今天试图对这些疑问一一解释,探求答案,我们不妨从一个梁子说起。

一个梁子:双方之仇不共戴天

公元前227年,秦国灭掉韩国、赵国之后兵临燕国。燕太子丹十分紧张,于是下定决心让荆轲前去秦国刺杀秦皇。荆轲则认为,亲近秦王并非易事,如果能得到樊於期的头颅和燕国的督亢地图就可以了。

但是,荆轲看出太子于心不忍,于是就私下会见樊于期说:“秦国对待将军可以说是太残酷了,父母、家族都被杀尽。如今听说用黄金千斤、封邑万户,购买将军的首级,您打算怎么办呢?”

樊於期仰望苍天,叹息流泪说:“我每每想到这些,就痛入骨髓,却想不出办法来!”荆轲说:“现在有一件事可以解除燕国的祸患,洗雪将军的仇恨,怎么样?”樊於期凑向前说:“那么,眼下该怎么办?”

荆轲说:“希望得到将军的首级献给秦王,秦王一定会高兴地召见我,我左手抓住他的衣袖,右手用匕首直刺他的胸膛,那么将军的仇恨可以洗雪,而燕国被欺凌的耻辱可以涤除了,将军是否有这个心意呢?”

这时樊于期脱掉一边衣袖,露出臂膀,一只手紧紧握住另一只手腕,走近荆轲说:“这是我日日夜夜切齿碎心的仇恨,今天才听到您的教诲!”于是就自刎而死。

上面的一段对话给我们提供了很丰富的信息:一方面秦始皇不仅杀害了樊於期的父母和家族,而且还以千金之价和万户之地来悬赏樊於期的人头,这就说明秦始皇是痛恨樊於期的。

另一方面,当樊於期听到自己的人头能够帮助荆轲得到接近秦始皇的机会时,他毫不犹豫甚至没有考虑荆轲是否能够成功就自刎而死,足见樊於期也是痛恨秦始皇的。正是在这个意义上,四木以为,秦始皇和樊於期结下了梁子。

一个误会:樊於期就是桓齮

但是,由于史书中关于樊於期的记载很少,而桓齮的记载比较多,两者发音又有些相似,再加上两人的事迹恰有勾合之处,所以,不少人以为樊於期就是秦将桓齮。四木对此不敢苟同,主要原因如下:

首先,虽然桓齮和樊於期的字音有些相近,但是,相近并不一定代表就是通假,这只是一种可能性,且历史巧合之处比比皆是,甚至还存在许多同名同姓。比如秦国就有两个杜挚,但恐怕没有人会认为他们是同一个人。

其次,先秦史料本身就十分短缺,加之太史公以春秋笔法叙事,记载非常简约,许多重要人物也不过只言片语,所以关于“秦将樊於期”,失其行事记载十分正常,象桓齮首次登场也已经是将军,而不少人心目中的战神白起更是以左庶长身份首次亮相,这都没有奇怪之处。

再次,据《史记:秦始皇本纪》和《资治通鉴》的记载,桓齮作战并未失败。《战国策:赵策四》则记载桓齮被李牧所杀。四木以为,桓齮的事迹后面未有记载可能是被秦王降职,也可能是被李牧杀害,但不可能是逃亡燕国。为什么这么说呢?

因为秦法虽然苛刻,但对战败却少有治罪的记载,顶多不过免职,更别说到族诛的地步。这种情况前有王陵、王龁趁长平余威围攻邯郸而受挫,结果是王陵被替换,王龁继续为将。

后又有李信、蒙恬这两个年轻将领带二十万大军攻楚而大败,李信、蒙恬之后也一样得以带领秦军攻齐。这都说明了一个问题:秦军将领即使作战失败败根本不会遭到秦皇灭族、悬赏首级的处理。

桓齮作为一代名将肯定对此心知肚明,根本就不会,也没有必要逃到燕国。所以,他和逃往燕国的樊於期不可能是同一个人。

那么,问题来了,既然樊於期不是桓齮,也不是因为战败逃走到燕国而招到秦皇的忌恨,那么樊於期究竟可能做了什么事情呢?

一个推论:樊於期的抉择由来

本来史书上关于樊於期的记载就很少,关于他因何惹怒秦王的资料也很尚未发现,那么,要想知道答案,我们只能依据现有资料进行推论。

四木以为,我们可以从秦王对他的惩罚说起。翻阅秦国自秦穆公以来的史料,在秦国时期,尚无一例因为兵败被处以重罪的将军。

例如秦穆公任孟明视、白乙 丙、西乞术三人为帅率军奔袭郑国,企图败露后,秦军归途中在殽 山中晋军伏击而全军覆没,三帅被俘,后来幸得秦穆公女即晋文 公夫人所救,孟明视等三人方侥幸脱身归秦。秦穆公不是追究败 将罪责,而是“素服郊迎”,甚至“遂复三人官秩如故,愈益厚之”。

再如秦庄襄王三年(公元前 247 年),魏公子无忌率五国联军败秦将蒙骜于河外,但蒙骜并未因兵败获罪,仍任秦军首席大将而率大军不断向魏国进攻,直至其逝世。或许有人说秦始皇比较严厉,但是正如上文所言,他对王陵、王龁、李信和蒙恬的处理,就不好解释了。

要知道,秦王对樊於期的处罚是家族全没,还悬赏购其头颅可得“金千斤,邑万户”,想要杀之而后快,这完全是一种切齿之痛。所以,这根本不是败军之罪,而应该是谋反之类的重罪。

这就让人不得不想起,与樊於期相关的公元239年的“成蟜之变”。据《史记》记载:王弟长安君成蟜将军击赵,反,死屯留,军吏 皆斩死,迁其民于临洮。四木以为樊於期应该正是在此之后,漫游逃到燕国。

而据《东周列国志》的演绎,正是樊於期鼓动甚至策划了公子成蟜的谋反。原因是樊於期因为知道不满吕不韦和赵姬有染,甚至怀疑嬴政不是秦国正统,所以才打算拥立公子成蟜。这会引起秦始皇多大的忌恨,大家可想而知。

四木以为只有这样才能解释,为什么敢于自刎,无畏生死的樊於期在当时没有被杀,反而选择逃跑,他不是怕死,而是因为他壮志未酬。在秦始皇诛杀他家族后,两人之间的仇恨就已经不共戴天。

所以,一旦有机会能够谋杀甚至有助于谋杀秦始皇的时候,他就会毫不犹豫,甚至自献头颅。行文至此,相关的疑问也就烟消云散了。不知道大家对樊於期帮助荆轲刺秦怎么看?希望感兴趣的朋友能够各抒己见,多多交流。

公元前209年,咸阳宫阙内,公子将闾与两位兄弟相拥而泣。面对使者“不臣”的指控,他三次仰天疾呼“天乎!吾无罪!”,最终拔剑自刎,鲜血染红宫墙。这位秦始皇嬴政之子...

秦始皇陵 2026-01-07 沙丘遗恨:胡亥与扶苏的权力悲歌公元前210年,秦始皇第五次巡游的辒辌车停驻沙丘平台,这位横扫六合的帝王在行宫中溘然长逝。随行的中车府令赵高颤抖着展开密封的竹简,一场改写中国历史的阴谋正在酝酿...

秦始皇陵 赵高 2026-01-06 汉族血脉铸就的华夏正统:解码汉族统治王朝的历史脉络在中国两千多年的帝制历史长河中,汉族作为主体民族始终是王朝更迭的核心力量。从秦始皇统一六国到清帝退位,汉族建立的王朝不仅塑造了中华文明的基本框架,更通过文化传承...

秦始皇陵 2026-01-05 拨开历史迷雾:秦始皇的爷爷并非嬴稷在浩如烟海的历史长河中,秦始皇嬴政作为中国历史上首位皇帝,其家族世系一直是人们关注的焦点。其中,关于秦始皇爷爷身份的探讨,常有人混淆,误以为秦始皇的爷爷是嬴稷,...

秦始皇陵 2026-01-04 权欲深渊:李斯为何对扶苏痛下杀手在秦朝波澜壮阔的历史画卷中,沙丘之变宛如一道黑暗的裂痕,将这个大一统王朝的命运推向了未知的深渊。而在这场惊心动魄的权力更迭中,李斯,这位曾经辅佐秦始皇统一六国、...

秦始皇陵 李斯的儿子 2026-01-04 功过千秋:秦始皇——暴君与仁君的双重镜像在中国历史的长河中,秦始皇嬴政宛如一座巍峨的丰碑,其形象在暴君与仁君的争议中摇曳,成为后世评说的焦点。他以铁血手腕统一六国,开创了中国历史上第一个中央集权的封建...

秦始皇陵 2025-12-29 徐福东渡:三千童男童女究竟去向何方?公元前210年,琅琊台海风呼啸,秦始皇望着徐福率领的庞大船队消失在渤海深处。这支载着三千童男童女、五谷种粒与百工技艺的船队,不仅承载着帝王对长生的执念,更埋下了...

秦始皇陵 徐福 2025-12-29 蒙毅:秦始皇麾下的忠信栋梁与悲剧英魂在秦始皇嬴政缔造中国历史上第一个大一统王朝的征程中,蒙氏家族以三代人的忠诚与勇武书写了浓墨重彩的篇章。作为蒙恬之弟,蒙毅以"上卿&qu...

秦始皇陵 蒙毅 2025-12-26 沙丘遗诏下的悲剧:胡亥与秦帝国的速朽之殇公元前210年,秦始皇第五次巡游的辒凉车中,一封伪造的遗诏正在改变中国历史的走向。这位以法家思想构建庞大帝国的始皇帝,或许未曾料到,自己最小的儿子胡亥会在赵高与...

秦始皇陵 赵高 2025-12-25 血色宫廷中的悲歌:秦始皇之子将闾的生死沉浮在秦朝短暂而残酷的权力漩涡中,公子将闾的命运如同一面棱镜,折射出皇权斗争的残酷本质。这位秦始皇嬴政之子、秦二世胡亥的兄长,在公元前209年的深宫中以剑自刎,用生...

秦始皇陵 秦二世 2025-12-22 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘