元好问生于1190年,当时正是南宋期间。不过元好问并非宋朝人,他生于金国,据说是北魏太武帝拓跋焘的后代。元好问是当时金朝最著名的文学家、历史学家之一,他一生著有《遗山集》、《中州集》、《续夷坚志》等主要作品,在文坛造成了很大的影响。不过真正了解元好问的朋友可能不多,今天就准备借此机会给大家介绍下元好问这个人物,看看他的生平事迹,或许能给你带来启发。

元好问的远祖可以追溯到北魏时期的拓跋氏。由于较早地接受中原文化,元好问的父亲元德明就以诗知名,老师郝天挺也是著名的学者,在这种良好的文化氛围里,元好问从少年时代就已经具备良好的文化教养。由于他从小就过继给叔父元格,早年一直跟随叔父在官场奔波,先后转徙于山东、河北、山西、甘肃等地。在这段时光里,他一边冶游接触社会贤达,一边潜心学习待人接物。

正是官场文化的熏陶,让他早早确立了自己的人生使命,那就是要做一个为生民立命、为朝纲整肃的人。27 岁那年,蒙古军南下突袭家乡秀容,屠城十万余众,使得元好问切身感受到野蛮文明对民生的巨大破坏。文化人的使命意识使他越来越深刻地意识到,只有文化才是普适众生的良药。

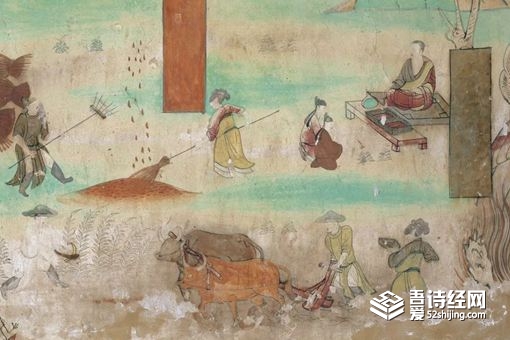

如蒙古人一样野蛮的鲜卑先祖,不正是在文明的教化中变成了诗书传家、人伦有序的文明人,从而结束了在马背上飘泊的生活,在中原肥沃的土地上安定祥和地生活了下来。

35岁那年,元好问通过应考博学宏词科入选翰林院,因不满史馆的清寂生活,很快就辞职回登封家中闲居。之后,经荐举先后出任过镇平、内乡、南阳县令,直到调入金中央政府任尚书省令史。在地方每一任上,他都尽心竭力,兢兢业业,关心国家兴亡,关心民生疾苦,享有很高的政治声誉。

河南志书称他“知南阳县,善政尤著”。面对民众疾苦,他为当地人民争得减税3年、发展生产的好政策,使人民有了休养复苏之望。面对兵连祸结的袭扰,他集结“兵民十余万,(元好问)帅府令镇抚,甚存威惠”。

文化人的良心和使命感,使他为官一任、造福一方,完成了一个文化人的政治意识从自省到自觉的蜕变,为他后来面对国家丧乱、朝代更替有了一种更从容的文化觉醒。

1232年,蒙古大军围困汴京,城里的元好问上书蒙古国中书令耶律楚才,请求他占领汴京后不要滥杀无辜,更希望他采取措施保护54名金朝才士。这个建议得到耶律楚才的采纳。

这种举动,一方面是保护手无寸铁的文化人在武装冲突面前免于以卵击石、徒耗性命,另一方面更是为金朝保留人才、延续文化。元好问深知,改朝换代并不是简单地打碎一个旧世界,建立一个新世界,而只是江山易主、改换门庭。所谓的王朝正朔,对于他这个熟读历史的人来说,不过是强权更迭和宗主易姓。如果没有文化的传承,就是再强悍的政权,也会如昙花一现。

这时候,守城的金廷西面元帅崔立叛降蒙古,汴京被蒙古军和平接管。崔立逼迫元好问领衔为其撰写功德碑。元好问在碑文中并没有夸大其辞地颂扬崔立,而是“止实叙事”,直笔记述。他想利用手中的如椽大笔,拯生民于屠刀之下。身处乱世,尤其是民族矛盾重叠交错,谁能说得清正义与否。

元好问不过就是一介书生,在重兵围困、屠刀高举的蒙古军队面前,他既不是领兵镇守的将军,也不是抚慰一方的督抚,他只能匍匐在刀枪的威逼下,做好自己的本份事。所幸,耶律楚才接受了元好问的建议,没有再大规模进行屠城,使的金政权的朝廷生民和典章文献得以保存。

1233年四月,元好问被蒙古兵俘虏,作为囚徒与家人辗转于山东聊城、冠氏之间长达五年之久。在元朝生活的二十多年间,他积极沟通元朝政界,努力收集散于民间的资料,想自己撰写国史,以便为金国保留历史。他的请求没有得到元朝当局的准许。

于是,他就把金国已故君臣的诗词总集编撰了一本《中州集》,力图以诗存史。同时,元好问对新政权不断地冷静观察,渐渐地看法发生了改变。

当他看到元朝忽必烈重视儒学、大兴学校,做了许多有利于发展经济文化的政策后感到十分赞赏,也深刻地反思了金朝奸贼误国,以致失国沦亡的历史悲剧;看到元军突进云南、铲平地方势力,恢复汉唐疆界的赫赫功业后,对金政权苟安半壁江山,朝廷上下不思进取的垂暮心态进行了很好的批判。

在他心里逐渐升腾起一股热望,那就是政权的合法性在于,是不是有利于造福百姓、是否有利于传播文教、是否有利于树立大国形象。

正是在这种深切的体悟中,他对元朝政府表现出的积极进取精神大加赞赏,他在《刘时举节制云南》诗中写下了“云南山高去天尺,汉家弦声雷破壁。九州之外更九州,海色澄情映南极”的诗句,并自豪地把元朝视为像汉唐那样值得自己骄傲的时代。

在这种乐观心态的支持下,63岁高龄的元好问携好友张德辉北上觐见忽必烈,请求尊忽必烈为儒教大宗师,忽必烈非常高兴地接受了。他俩又提出采免儒户的兵赋,忽必烈也答应了。在元好问看来,正是新兴的元朝的横戈铁马,激发了他当今世界殊的豪情,他把弘扬儒学、光大文化的重任寄托在了这个新兴王朝的统治者身上。

正是这种责任的担当,使得中华文明通过不断消化吸收少数民族文化,形成了兼容并包、深厚博大的体系。

也正是有这些眼光长远的知识分子,才使中华文化历经年久而越来越丰富多彩,终致出现了五十六个民族团结和睦、异彩纷呈的良好局面。如今,当我们生活在这片地域广阔、文化深厚的土地上,怀想起那些为中华文化积淀而努力的那些各个民族的人们,不禁由衷地感慨。

大哉,无好问!正是有你们这些文化仁人的坚守,才有了中华文明的异彩绽放,也才有了五十六个民族同唱一首歌的团结景象。

【作者简介】乔永胜,致力于用现代视角检视历史人物,更多还原人性的写作。

在中国古代军事史上,刘裕北伐以其宏大的规模和显著的战果,成为东晋时期最耀眼的军事行动之一。然而,这场看似辉煌的北伐最终却未能彻底改变南北对峙的局面,甚至在长安得...

刘裕 2026-02-07 刘裕灭司马家满门:寒门崛起与门阀政治的终极碰撞公元420年,建康城朱雀航南侧的刑场上,三百余名司马家族成员的血浸透了土地。这场由刘裕主导的灭族行动,不仅终结了司马氏156年的统治,更在中国历史上撕开了一道血...

刘裕 2026-01-14 慕容永与慕容垂:鲜卑慕容氏的权力纠葛与血缘羁绊在十六国时期群雄割据的乱世中,鲜卑慕容氏家族内部上演了一场关于正统与权力的激烈角逐。后燕开国皇帝慕容垂与西燕皇帝慕容永,虽同为慕容鲜卑一脉,却因身份差异与法统之...

慕容垂 2026-01-13 乱世双璧:慕容垂与慕容恪的巅峰对决在五胡十六国的血色棋局中,慕容垂与慕容恪如同两颗交相辉映的将星,一个以"战神"之名横扫千军,一个以"周公&...

慕容垂 周公 2026-01-09 司马氏156年皇权幻灭:刘裕灭族背后的权力逻辑与历史必然公元420年,东晋末代皇帝司马德文在禅位诏书上签下名字后,被刘裕派出的杀手用棉被活活闷死。至此,司马氏家族历经西晋52年、东晋104年,共156年的统治彻底终结...

刘裕 2025-12-12 寒门谋士的逆袭:刘穆之出身与刘裕重用之谜在东晋末年波谲云诡的政治舞台上,刘穆之凭借卓越才能与独特优势,从寒门士族中脱颖而出,成为刘裕集团的核心谋士。他的出身背景与被重用原因,折射出乱世中人才选拔的特殊...

刘裕 2025-12-10 乱世孤狼的悲歌:刘牢之的军事传奇与政治困局彭城刘氏本是将门世家,但到刘牢之这一代已家道中落。这位面色紫赤、须目惊人的将领,自幼在军营中磨砺出过人胆识。太元二年(377年),谢玄在广陵组建北府兵时,刘牢之...

谢玄 刘牢之 2025-12-05 兰陵王高长恭:乱世忠魂的陨落之谜在南北朝的铁血烽烟中,北齐宗室名将高长恭以"兰陵王"之名载入史册。这位兼具绝世容颜与军事天才的传奇人物,不仅在邙山之战中以五...

兰陵王妃子 高长恭 2025-11-18 刘裕掌权后杀光司马懿后人:权力博弈下的血腥抉择在东晋末年的风云变幻中,刘裕从一介寒门武将崛起,逐步掌握朝中大权,最终建立刘宋政权。然而,在他登上权力巅峰后,却做出了一个震惊朝野的决定——杀光司马懿后人。这一...

刘裕 司马懿 2025-11-17 兰陵王高长恭:盛世美颜下的战神悲歌在中国古代四大美男子的传说中,兰陵王高长恭的名字始终与“战神”“忠烈”“悲剧”等关键词紧密相连。这位北齐宗室名将,以惊世容颜与超凡武艺闻名于世,却在权力漩涡中走...

兰陵王妃子 高长恭 2025-11-11 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘