济南之战是靖难之役重要一战,接下来历史资料小编就给大家带来相关介绍,希望能对大家有所帮助。

建文二年(1400年),“靖难之役”进入第二年,无论是面对各地守军,还是面对耿炳文和李景隆率领的朝廷大军,在实力与运气并存的情况下,以一隅敌天下的朱棣百战百胜,然而当李景隆败退济南,朱棣率军围攻济南长达三个月,结果非但没能破城,反而最终无奈撤军,而济南之所以始终未能被攻下,除了铁铉、盛庸指挥有方外,还源于铁铉的一个损招。

朱棣屡战屡胜却局势不利,济南战略地位极为重要

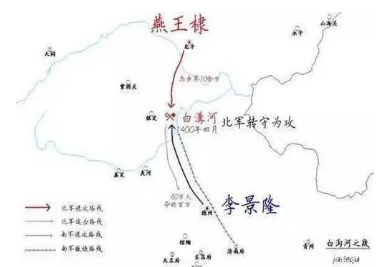

“靖难之役”爆发后,凭借着多年的带兵威望,北平周边各地迅速被攻陷,朝廷先派更并未率兵讨伐,却于“滹沱河之战”被朱棣击败,朝廷又改派李景隆统率五十万大军北伐,结果又于“郑村坝之战”再度战败。

建文二年(1400年)四月,朝廷再度增派援军,李景隆统率六十万大军再度北伐,双方于白沟河发生激战,朝廷军队本已占据绝对上风,谁知关键时刻一阵诡异的大风,竟然把李景隆的帅旗给刮断了,结果导致朝廷军队大乱,反被朱棣率军击败。

兵败之后,李景隆仓皇逃至德州,燕军尾随追至,李景隆又逃往济南。五月初九,燕军在进入德州获得大量粮草之后,于同月十五日发兵攻向济南。此时,李景隆手中虽然已经聚集了多达十余万残兵,但这些士兵却士气低下,结果李景隆再度战败逃走,燕军遂围济南。

对于朱棣来说,靖难以来虽然屡战屡胜,但却始终被限制于河北一带而难以得到扩展,短期内尚能赢得对朝廷的作战,但时间一久,以一隅敌天下的弊端便会暴露无遗,后勤补给困难的朱棣,必然无法与坐拥天下的朱允炆对抗。

如果能够攻占济南,燕军便可切断朝廷的南北联系,进可南下渡江威胁南京,退可画疆自守,而且朱棣的控制范围将得以极大扩充,如此才算真正拥有了争夺天下的资格。因此,济南对于朱棣来说,乃是争夺天下极为重要的一步,朱棣可以说势在必得。

与此同时,朝廷也是深知此理,因此建文帝撤免了李隆基的大将军职务,又采用黄子澄之谋,派遣使者议和以求缓攻,又任命盛庸为平燕将军,代李景隆统兵,山东参政铁铉、都指挥盛庸也知道肩上任务之重,因此立誓死守济南。

朱棣围攻济南三月不下,铁铉损招逼退朱棣大军

济南攻防战开始后,朱棣先射信入城招降,未果。建文二年(1400年)五月十七日,为了尽快拿下济南的燕军,掘开河堤、放水灌城,铁铉见势不妙,遂定下擒贼先擒王之际,派千余人出城诈降,想要将诱朱棣进城将其斩杀。

次日,朱棣亲自率军入城,结果走到城门口时,城门处预设的铁板落下,但因落的略快,只砸中了朱棣坐骑的脑袋,朱棣被眼前一幕所惊呆,连忙换马逃回营中,惊魂未定的朱棣大怒,下令诸军围攻济南。

攻城战持续了长达三个月,由于盛庸、铁铉却动员城中所有力量死守,朱棣虽然动用了最为精锐的军队,却仍然难以破城。无奈之下,朱棣决定使用大炮攻城,在大炮的猛力轰击之下,即使济南这样的大城,也难以承受的住。

当此危难之际,铁铉却使出了一记损招,他命人在一些木牌上写下了“高皇帝神牌”几个字,然后分别挂在四面城头,燕军见状,谁还敢再用大炮轰击城墙,即使朱棣见了这阵仗,也是无计可施。

与此同时,在河间一带活动的平安所部又经常袭扰燕军粮道,再加上燕军出征数月,兵将早已疲惫不堪,在姚广孝的建议之下,朱棣这才无奈撤军。眼看燕军撤退,铁铉与盛庸则整军追击,接连收复德州等地,结果朱棣又被赶回了河北一带。

铁铉这招虽然够损,但朱棣却是无可奈何

有人或许会问,燕王朱棣已然起兵造反,在济南战略地位如此重要的情况下,为何会因为铁铉摆放朱元璋神位,而最终放弃攻城呢?个人认为主要有以下两点原因。

1、古代极重孝道。自西汉以来,君王便开始以“孝道”治理国家,同时也以“孝道”教化百姓,使得“孝道”的观念早已根深蒂固。虽然祖宗神位对于普通人而言不过一件死物,但受古代伦理观念的影响,却是谁也不敢轻易违背的,对于普通百姓来说,不敬祖宗画像和灵位,也会因不忠不孝而被骂的狗血淋头、抬不起头,更何况是对燕王这种志在天下之人,他更不敢冒天下之大不韪对父亲神位动刀动枪,否则必将陷入众矢之的。

2、朱棣不敢不敬。“人心”虽然看不见、摸不着,但却是君王统治天下的根本,朱棣靖难本就被骂做“乱臣贼子”,而他争取民心的关键便是“祖训”。朱棣自起兵之日起,便高举“清君侧”这杆大旗,为的便是“名正言顺”,而所谓“清君侧”便源自于朱元璋《皇明祖训》中的“朝无正臣,内有奸逆,必举兵诛讨,以清君侧”。以“祖训”起兵的朱棣,若是敢于对朱元璋神位不敬,他的这个起兵理由便再也站不住脚,再也无法以“清君侧”的名义进行征战,那便真的成了不忠不孝的“乱臣贼子”了。

正所谓“打蛇打七寸”,朱棣再怎么英明神武,燕军再怎么能征善战,铁铉这一招正好打在了朱棣的“七寸”,只要朱棣不想做不忠不孝的乱臣贼子,也只能停止攻城。而正是由于这次攻打济南失败,以至于朱棣后来不得不冒险孤军深入,一路率兵南下,虽然最终成功攻陷南京,但若不是梅殷按兵不动,水军将领临阵倒戈,李景隆开门投降,朱棣想要取得靖难成功,简直就是难上加难。

正因济南之战,导致朱棣对铁铉恨之入骨,荣登大宝之后,朱棣不仅下令将铁铉凌迟处死,就连其家人也不放过,铁铉父母被发配海南,长子充军,次子充做官奴(后被虐待而死),妻子杨氏和年仅四岁的女儿则被发配到教坊司为妓。

庙号,是中国古代帝王死后在太庙中被供奉时所称呼的名号,它不仅是对帝王一生功绩的总结,更承载着历史的记忆与后人的评价。在历史的长河中,朝鲜太宗李芳远与明成祖朱棣,...

朱棣后面的皇帝是谁 2026-02-07 忠魂未泯,徐家不恨朱棣的深层逻辑:从权力博弈到家族存续的智慧靖难之役的烽烟散去后,南京城笼罩在权力更迭的肃杀中。当魏国公徐辉祖被幽禁于私宅,徐家祠堂的香火却未因这场政治风暴而熄灭。这个开国功臣家族在皇权碾压下的隐忍,既非...

朱棣后面的皇帝是谁 2026-02-03 血缘与忠诚的碰撞:徐辉祖与朱棣的复杂纠葛在明朝波澜壮阔的历史画卷中,徐辉祖与朱棣的关系犹如一幅色彩浓烈却又充满矛盾的画作,既有血缘亲情的纽带,又因政治立场的对立而剑拔弩张,深刻展现了那个时代皇权与忠诚...

朱棣后面的皇帝是谁 2026-01-27 永乐迁都:朱棣为何执意将明朝国都从南京迁至北京?公元1421年,明成祖朱棣在南京颁布诏书,正式将明朝国都迁至北京。这一决策不仅改变了明朝的政治格局,更深刻影响了中国历史的走向。作为中国历史上唯一一位从南方起兵...

朱棣后面的皇帝是谁 2026-01-21 朱棣与夏原吉:君臣恩怨背后的治国智慧在明朝永乐年间,明成祖朱棣与户部尚书夏原吉的君臣关系,堪称一部跌宕起伏的治国史诗。朱棣是否真的杀了夏原吉?这一问题的答案不仅关乎历史真相,更折射出封建王朝权力博...

朱棣后面的皇帝是谁 夏原吉 2026-01-13 朱标离世后:朱元璋为何将皇位指向朱允炆而非朱棣?洪武二十五年(1392年),大明王朝的权力天平因太子朱标的骤然离世而剧烈倾斜。这位被朱元璋倾注三十年心血培养的接班人,其病逝不仅让白发人送黑发人的皇帝陷入悲痛,...

朱元璋多少岁 朱棣后面的皇帝是谁 2025-12-10 智破危局:杨荣解宁夏之围的谋断艺术永乐二年(1404年)冬夜,北京文渊阁内烛火摇曳。明成祖朱棣手持宁夏被围的急报,眉头紧锁——蒙古骑兵数万围攻九边重镇宁夏,奏报称城防危在旦夕。此时内阁仅杨荣一人...

朱棣后面的皇帝是谁 杨荣 2025-12-05 庙号之变:从明太宗到明成祖的权力密码在明朝长达276年的历史长河中,庙号制度犹如一座沉默的丰碑,镌刻着皇权的更迭与政治的博弈。明成祖朱棣的庙号,从最初的“太宗”到嘉靖年间改为“成祖”,这一看似简单...

朱棣后面的皇帝是谁 2025-12-04 永乐帝朱棣:登基后子嗣断绝的隐秘真相明成祖朱棣(1360-1424年)作为明朝最具争议的帝王,其军事才能与政治手腕堪称卓越,五次亲征蒙古、派郑和下西洋、编纂《永乐大典》等壮举,奠定了大明王朝的鼎盛...

朱棣后面的皇帝是谁 郑和 2025-12-03 靖难首功之殇:丘福的荣耀与陨落在明朝波澜壮阔的历史长卷中,靖难之役无疑是最为浓墨重彩的一笔。朱棣以藩王之身,逆袭登基,改写了大明王朝的走向。在这场惊心动魄的权力争夺战中,丘福作为靖难首功之臣...

朱棣后面的皇帝是谁 2025-11-19 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘