在中国古代的封建王朝,如何选取天下人才为己用,是每个君王都要考虑的事。先秦时期,主要采用“世卿世禄”以及分封天下的诸侯、卿、士等等。也就是说,当官的基本上都是些贵族子弟,世代延续,平民唯一上升的渠道就是上战场杀敌立功。

到了汉代,选拔人才的方式采用的是“察举制”与“征辟制”,由各级地方官吏推荐德才兼备的人才。由地方、州里推举的称为秀才,由各郡推举的称为孝廉。魏晋时代,门阀制度更是垄断了官员的任用通道,入仕为官成了贵族的专利。

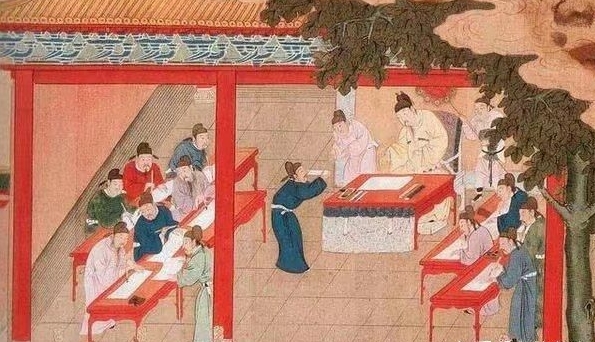

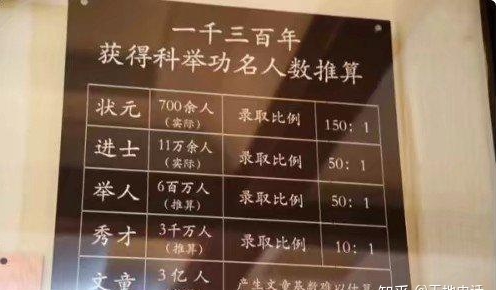

“科举制”始于隋朝,完善于唐朝。科举制打开了平民上升通道,伴随了中国一千多年的历史,影响极大。在大多数情况下,科举确实可以让那些家庭贫寒的人,凭着自己才学,有直上青云的机会。但是,要凭着自己实力在科举场上杀出一条血路,却十分的艰难。科举共分四级:院试——乡试——会试——殿试,考中者分别称为:秀才——举人——贡士——进士。

秀才,才之秀者,即是读书人中的优秀人才。考中秀才不是一件容易的事,必须经过三场考试:县里考一次,府里考一次,最后到省里提督学政那里考一次,俗称“小三元”。根据考试成绩和资历,秀才被分为三等,只有考到一、二等级的合格者才能获得“秀才”的称号。

每个府院三年两考,每次录取45名,平均每年录取人数大约也就30名左右,再细分下去的话,每个县也基本只有5个读书人能考中秀才,相当于现在全县高考的前五名。这样的人,哪个不是“超级学霸”?因为秀才没有薪水,不可以当官,所以没有从根本上改变社会地位,需要自食其力,养家糊口。社会上往往称其“酸丁”,“穷秀才”。但是秀才多少还是有了一些特权:

一是见了县官不磕头,不称大老爷,而且还有座位;二是犯了罪不可以直接脱开裤子打屁股。即使要打手心也只能由县处级的学官动手,不许衙役打。动刑要省里批准革去功名才可以。三是不出徭役,房子可以比别家高三寸。

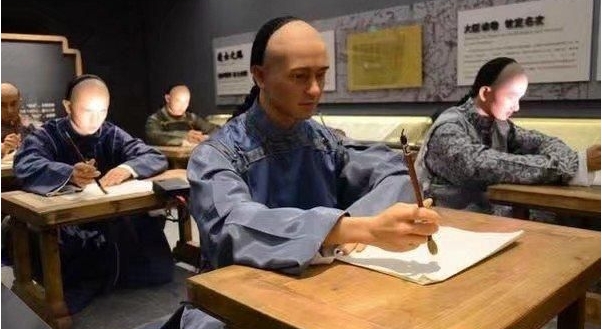

中了秀才,意味着有了参加乡试,考取举人的资格。乡试是三年一次,通常在农历的秋天八月举行,所以乡试又称“秋闱”。举人的名额是有规定的,大省100名左右,中省70名到80名,小省40名到50名不等,不可以随便增加或者减少。据不完全统计,有明一朝276年,举人大约有10万人左右。平均下来,全国每三年只中举1000人,一年300多人,这是什么样的概念?参照清华、北大每年招生7000人左右来计算,一年下来考中举人的人数仅仅约为清华、北大人数的1/20,所以古代的举人的含金量本人觉得要远远高过清华、北大的学生。不过,一旦中了举人,就牛了!从此就被称为老爷,有了做官的资格,是体制内的人了,享受政府的特殊津贴,衣食无忧,生活潇洒。举人一般可出任知县、教职等职务。因此也有“头顶知县,脚踏教官”的说法。举人即使不当官,也可以和县处级干部平起平坐。

礼部会试,三年一次,都是在秋闱之后的第二年春天,中榜者,称之为“贡士”,其实如果没有特殊情况,这些贡士一般都将会是进士。只不过还得经过最后一关殿试,分出高低三等。一甲3人,状元、榜眼、探花,赐进士及第;二、三甲,分赐进士出身、同进士出身。考取进士的难度,一句话就可以概括。参照北京科举匾额博物馆展示内容:在中国1300多年科举考试历史中,全国平均下来每375万个读书人才能考中一个进士。自宋代开始,中进士后即可以马上授以官职。清代略有不同,清朝状元一般授翰林院编撰,为从六品,榜眼、探花授翰林院编修,为正七品。二、三甲进士会被分派到朝廷六部、都察院、通政司、大理寺等“部委级”衙门观政,也就是实习,一般两年后经考核被授予正式职位。

附:光绪三十年(1904年),清朝举行甲辰恩科会试,选拔出273名贡士参加接下来的殿试,这也是中国历史上最后一次科举考试。本次殿试的试题,也流传下来,各位可以看看难度。考试共分三场。

第一场:史论五篇。

1. 周唐外重内轻,秦魏外轻内重各有得论。(考国防,民族政策)

2. 贾谊五饵三表之说,班固讥其疏,然秦穆尝用之以霸西戎,中行说亦以戒单于,其说未尝不效论。(同样考国防政策,显然与当年大清面对列强侵略相关)

3. 诸葛亮无申商之心而用其术,王安石用申商之实而讳其名论。(考国家内政治理战略,评价“以法治国,以德治国”。)

4. 裴度奏宰相宜招延四方贤才与参谋请于私第见客论。(考“人力资源”,人才选拔战略。)

5. 北宋结金以图燕赵,南宋助元以攻蔡论。(考国家外交战略,显然与当年李鸿章在各列强之间周旋相关。)

第二场:各国政治、艺学策五道。

1.学堂之设,其旨有三,所以陶铸国民,造就人才,振兴实业。国民不能自立,必立学以教之,使皆有善良之德,忠爱之心,自养之技能,必需之知识,盖东西各国所同。日本则尤注重尚武之精神,此陶铸国民之教育也。讲求政治、法律、理财、外交诸专门,以备任使,此造就人才之教育也。分设农、工、商、矿诸学,以期富国利民,此振兴实业之教育也。三者孰为最急策。(考教育改革,国际比较研究)

2.泰西外交政策往往借保全土地之名而收利益之实。盍缕举近百年来历史以证明其事策。(考外交政策,国际比较研究)

3.日本变法之初,聘用西人而国以日强;埃及用外国人至千余员,遂至失财政裁判之权,而国以不振。试详言其得失利弊策。(考国内治理——改革开放战略,国际比较研究)

4.周礼言农政最详,诸子有农家之学。近时各国研究农务,多以人事转移气候,其要曰土地,曰资本,曰劳力,而能善用此三者,实资智识。方今修明学制,列为专科,冀存要术之遗。试陈教农之策。(考农业经济学,农业制度改革。土地,资本,劳力的概括相当“西方经济学”。)

5.美国禁止华工,久成苛例。今届十年期满。亟宜援引公法,驳正原约,以期保护侨民策。(考国际法,具体如何应对美国的排华法案。)

第三场:《四书》《五经》义。

1.大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善义。

2.中立而不倚,强哉矫义。

3.致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所义。

考试题目大都与当时大清时局息息相关,考生既要通晓中国传统政治经济,又要具备国际视野,非学贯中西不可。

唐玄宗开元二十五年(737年)冬,长安城笼罩在刺骨寒风中。兴庆宫中,38岁的武惠妃突然病倒,巫医祈禳、改葬冤魂、甚至用人殉葬,种种手段皆未能挽回她的性命。这位曾...

惠妃 2026-01-12 血色王朝的裂痕:解码“反清复明”的千年回响1644年,当多尔衮的铁骑踏破山海关时,扬州十日的血色尚未褪去,嘉定三屠的哀嚎已响彻江南。这场持续268年的民族征服运动,在华夏大地上刻下了永不愈合的伤痕。从郑...

多尔衮怎么死的 2026-01-12 梅文鼎:融贯中西的清代数学巨匠梅文鼎(1633年3月16日—1721年),字定九,号勿庵,汉族,宣州(今安徽省宣城市宣州区)人,是清初著名的天文学家与数学家,被誉为清代“历算第一名家”和“开...

梅文鼎 2026-01-12 顺治帝的皇子们:命运交织的皇室传奇清世祖爱新觉罗·福临,即顺治帝,是清朝第三位皇帝,也是清朝定都北京后的首位皇帝。他的一生充满传奇色彩,在皇子数量及他们的命运走向方面,也有着诸多值得探寻的故事。...

顺治为什么出家 福临 2026-01-12 星陨清空:王贞仪的学术人生与无子之憾在清代礼教森严的穹顶下,一位身着汉服的女子手持自制的望远镜仰望星空,她的身影被月光勾勒成永恒的剪影——这位被《自然》杂志誉为"为科学发展奠定基...

王贞仪 2026-01-09 伍秉鉴的财富迷局:从世界首富到历史尘埃在19世纪初的国际贸易舞台上,伍秉鉴的名字如雷贯耳。这位被《华尔街日报》列为“近千年世界最富有五十人”之一的清代商人,曾以2600万银元的资产(约合今日50亿元...

华尔 2026-01-09 锁国之殇:明清闭关政策如何重塑中国近代命运1793年,当英国马戛尔尼使团携带蒸汽机模型、天文仪器等科技展品抵达北京时,乾隆皇帝以"天朝物产丰盈,无所不有"为由拒绝了通...

乾隆后的后面是谁继位 2026-01-09 洪亮吉:清中叶的学术巨擘与时代先驱在清朝乾隆、嘉庆年间的学术星空中,洪亮吉(1746-1809)犹如一颗璀璨的星辰,以其卓越的学术成就和独特的政治勇气,照亮了那个时代。他的一生,是勤勉治学、直言...

乾隆后的后面是谁继位 嘉庆怎么死的 2026-01-09 历史坐标中的越剧双璧:王文娟与“十姐妹”的时空对话在越剧艺术长河中,“越剧十姐妹”与王文娟如同两颗璀璨星辰,前者以1947年《山河恋》义演铸就行业丰碑,后者以《红楼梦》林黛玉形象成为几代人的集体记忆。二者虽同属...

林黛玉 2026-01-09 乌雅兆惠“夫妻煮肉”传闻:历史迷雾中的残酷真相与理性审视在清代历史的长河中,乾隆年间名将乌雅兆惠的军事生涯充满传奇色彩,他平定准噶尔、大小和卓叛乱,为清朝统一新疆立下赫赫战功。然而,在众多赞誉与功绩背后,“夫妻煮肉”...

乾隆后的后面是谁继位 小和卓 2026-01-08 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘