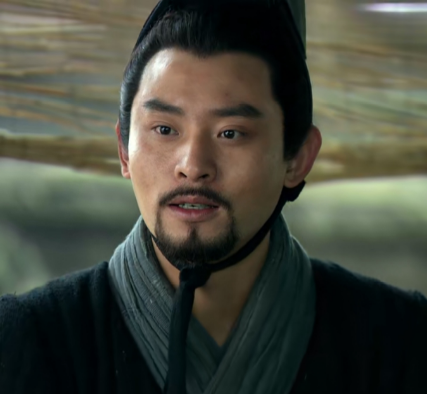

楚汉争霸时期,西楚名将钟离眛的名字如同一把未出鞘的利剑,既承载着战场上的金戈铁马,也暗藏着历史迷雾中的文字密码。这个看似简单的名字,却因“眛”字的异读争议,在学术界与民间引发了长达二十年的讨论。从《史记》的竹简墨迹到现代汉语词典的修订,从学者考据到影视改编,这场读音之争不仅关乎文字学,更折射出历史人物在当代语境中的身份重构。

一、字形溯源:从甲骨文到典籍的演变

“眛”字在《说文解字》中未被单独收录,但其结构由“目”与“未”组合而成,甲骨文中“目”象形人眼,“未”为声符。东汉许慎在《说文解字·目部》中虽未直接解释“眛”,但收录了同源字“眜”,并注明“眜,目不明也”。这一释义为后世解读钟离眛之名提供了关键线索。

典籍中,“眛”字最早见于《史记·项羽本纪》,司马迁以“钟离眛”记载其名。唐代司马贞在《史记索隐》中引《汉书音义》称“眛,音末”,明确指向“mò”音。宋代《广韵》将“眛”归入“莫葛切”,对应现代汉语“mò”,并标注“人名用字”。清代段玉裁在《说文解字注》中进一步考证:“眛与眜音义同,皆从目未声。”

二、读音争议:学术考证与大众认知的碰撞

现代汉语中,“眛”字存在“mò”与“mèi”两种读音争议,其根源在于字形混淆与方言影响:

字形混淆说

“眛”常被误认为“昧”(从日从未,读mèi)或“眜”(多音字,读mò/miè)。《汉语大字典》明确区分:

眛:mò,用于人名,如钟离眛;

昧:mèi,意为昏暗、愚昧;

眜:mò/miè,分别表示“目不明”与古地名。

王立群在《大风歌》中采用“Zhong Limo”的读音,正是基于“眛”与“眜”同源且均读“mò”的学术共识。

方言影响说

在吴语、粤语等方言区,“未”字发音接近“mèi”,导致部分人将“眛”误读为同音字。这种口语化误读在影视作品中尤为常见,如武侠动画《秦时明月》将钟离眛读作“Zhong Limei”,引发观众争议。

学术权威定论

《现代汉语词典》第七版将“眛”标注为“mò”,并注明“用于人名”。教育部《普通话异读词审音表》也明确“眛”统读为“mò”。这一审定终结了长期争议,为学术研究与文化传播提供了统一标准。

三、历史语境中的读音逻辑

钟离眛之名在楚汉时期可能承载多重寓意:

军事隐喻

“眛”字“目不明”之意,或暗喻其作战风格——善于在迷雾中洞察战机。垓下之战前,钟离眛曾建议项羽“分兵渡江,以图再起”,其战略眼光与“眛”字所蕴含的“暗中明察”特质高度契合。

文化符号学解读

楚地文化中,“目”象征神性,《楚辞》中多以“目”喻神明之视。钟离眛作为项羽麾下大将,其名中的“目”可能暗含“天眼”之意,而“未”字则可能指向“未济”(《周易》最后一卦,象征事物未完成),暗示其悲剧结局。

政治象征意义

项羽分封十八路诸侯时,钟离眛被封为“郯郡守”,其名中的“眛”或可解读为“郯”之地名谐音,体现楚人“名地相合”的命名传统。这种解读虽属推测,却为理解楚汉政治文化提供了新视角。

四、当代启示:历史人物命名的文化责任

钟离眛读音之争的解决,为当代文化传播提供了三点启示:

尊重学术权威

在历史人物命名问题上,应优先参考《现代汉语词典》《汉语大字典》等权威工具书,避免以讹传讹。例如,影视剧《楚汉传奇》中采用“Zhong Limo”的读音,即遵循了学术规范。

平衡历史真实与大众认知

对于已深入人心的误读,可通过字幕标注、片尾注释等方式加以纠正。如动画《秦时明月》虽保留“Zhong Limei”的读音,但在官方设定集中明确标注“正确读音为Zhong Limo”,体现了文化传播的严谨性。

挖掘名字背后的文化密码

钟离眛之名不仅是一个符号,更是理解楚汉文化的一把钥匙。通过考证“眛”字的字形、读音与寓意,我们得以窥见古人“名以正体,字以表德”的命名哲学,以及文字在历史传承中的演变规律。

在楚汉争霸的烽火岁月里,一位名叫钟离的将领以忠勇与悲剧交织的命运,在史册上刻下浓墨重彩的一笔。然而,当后人翻阅典籍时,却陷入了一个看似简单却充满争议的困惑:他的...

钟离眛 2025-12-30 钟离眛姓氏考辨:从“钟离”到历史符号的家族密码钟离眛(?—前201年)作为楚汉之际项羽麾下的核心将领,其姓氏问题在历史记载中存在一定争议。然而,结合《史记》《汉书》《新唐书》等权威史料及后世宗谱研究,可明确...

项羽 钟离眛 2025-07-29 钟离眛之名:一场跨越两千年的读音之争楚汉争霸时期,西楚名将钟离眛的名字如同一把未出鞘的利剑,既承载着战场上的金戈铁马,也暗藏着历史迷雾中的文字密码。这个看似简单的名字,却因“眛”字的异读争议,在学...

钟离眛 2025-07-16 钟离眛自杀之谜:忠诚与背叛的交织钟离眛,作为楚汉争霸时期的重要人物,其生平充满了传奇色彩。他不仅是项羽麾下的得力战将,更在楚汉相争的激烈战事中,展现了非凡的军事才能。然而,这位英勇的将领最终却...

项羽 钟离眛 2025-02-25 韩信的悲剧选择:逼死钟离眛韩信,中国历史上著名的军事家、政治家,被誉为“兵家之神”。然而,在他的一生中,有一个错误的选择让他背负了沉重的罪孽,那就是逼死钟离眛。本文将通过分析韩信与钟...

韩信 钟离眛 2023-10-31 钟离眛生平简介钟离眛(?—前200年),钟离氏,名眛(多被误为“昧”或“眜”),朐县伊芦乡(今江苏省连云港市灌云县伊芦乡)人,楚汉之际项羽手下将领。后来遭项羽猜忌,在垓下之战时逃离楚军。最后自杀...

项羽 钟离眛 2022-06-12 逃离楚军的钟离眛最后的结局是什么?逃离楚军的钟离眛最后的结局是什么?这是很多读者都特别想知道的问题,下面历史资料小编就为大家详细介绍一下,感兴趣的朋友就一起看看吧。名字之辨钟离眛的‘眛’,应...

钟离眛 2022-03-29 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让...

2023-10-31 918事变张学良为何不抵抗1931年9月18日,日本军国主义者酿造了蓄谋已久的“九一八事变”,不到半年时间,当时的东北全境便沦陷在了日军的铁蹄之下。九一八事变应该说是近代历史上最可耻的事件。可令人感到匪夷所...

张学良 2021-09-09 中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收?中秋节是我国民间四大传统节日之一,节日的起源说法较多,一说起源于古代帝王的祭祀活动。《礼记》上记载:“天子春朝日,秋夕月”,夕月就是祭月亮,说明早在春秋时代,帝王就已开始祭月、...

2021-09-09 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘