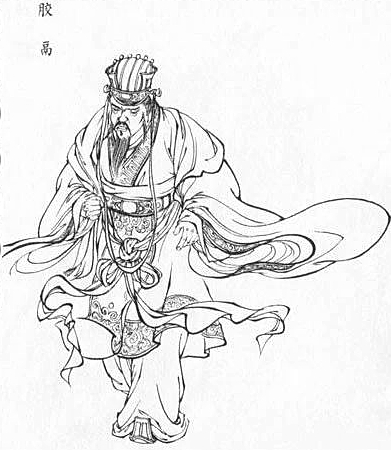

商周之际,是中国历史上政权更迭的关键时期。在这场风云变幻的历史变革中,胶鬲的任用堪称典型案例——他出身鱼盐市井,却能跨越阶层成为商纣王重臣,最终又以“双面间谍”身份助力周武王灭商。其任用过程既折射出商周时期的人才选拔机制,也暗含着权力博弈的深层逻辑。

一、出身市井:鱼盐贩子的崛起之路

胶鬲的原始身份是鱼盐贩子,这一职业在商周时期具有特殊意义。由于当时渔业与盐业紧密关联,鱼需盐腌制以保存,胶鬲便依托沿海资源从事盐业贸易,成为史书记载的第一位盐商。据《孟子·告子下》记载,胶鬲正是孟子所言“举于鱼盐之中”的典型人物,其经商活动不仅积累了财富,更锻炼了他在复杂环境中的生存能力。

然而,商周时期“士农工商”的阶层划分森严,商人地位低下。胶鬲能突破阶层壁垒,关键在于周文王的举荐。据《吕氏春秋·贵因》记载,周文王发现胶鬲的才能后,将其推荐给商纣王,这一举动背后蕴含双重目的:一方面,胶鬲的商业才能可为商朝提供经济支持;另一方面,他可作为周文王安插在商朝的内应,为未来灭商战略铺路。这种“以才荐敌”的策略,体现了周文王对人才流动的深刻洞察。

二、商朝任用:纣王改革中的“小人”提拔

胶鬲在商朝的仕途并非一帆风顺。商纣王继位后,为削弱巫师集团的神权,刻意提拔“小人”(非贵族出身者)以强化王权。这一政策与商王武丁时期任用奴隶傅说为相的传统一脉相承,胶鬲正是这一改革的受益者。他凭借周文王的举荐和自身才能,迅速从鱼盐贩子跃升为商朝大夫,官至少师,参与核心决策。

但胶鬲的任用也充满争议。商朝贵族对“小人”入仕极度排斥,认为其“助纣为虐”。然而,纣王通过任用胶鬲、费仲、恶来等非贵族人才,构建了以王权为中心的新官僚体系。这种改革虽短暂强化了中央集权,却因触犯贵族利益加速了商朝的灭亡。胶鬲的仕途轨迹,正是商朝内部权力结构变革的缩影。

三、周朝策反:双面间谍的致命一击

胶鬲任用的关键转折点,在于他成为周武王灭商战略的核心棋子。据《史记·周本纪》记载,武王伐纣前,曾派胶鬲作为使团成员出使周朝。武王兄弟通过许诺“微子世为长侯,胶鬲加富三等,就官一列”,成功策反胶鬲与微子。这一承诺不仅解决了周朝人才短缺的困境,更瓦解了商朝的统治基础。

牧野之战中,胶鬲的策反作用达到巅峰。纣王拼凑70万大军迎战,但因胶鬲等人的策反,商军“前徒倒戈”,导致纣王大败。武王对胶鬲的重视更体现在细节中:当军队行至鲔水时,胶鬲询问抵达时间,武王承诺“甲子日到殷城外”,并冒雨疾行以确保按时赴约,避免胶鬲因欺君被杀。这种对承诺的坚守,既体现了武王的政治智慧,也印证了胶鬲在灭商战略中的不可替代性。

四、历史启示:人才流动与权力重构

胶鬲的任用过程,揭示了商周时期人才流动的三大规律:

才能突破阶层:无论出身市井还是奴隶,只要具备才能,均可通过举荐或改革进入权力核心。

政治博弈工具化:胶鬲的任用始终服务于周文王、纣王、武王的权力博弈,其个人命运与历史进程紧密交织。

道德评价的复杂性:后世对胶鬲的评价存在分歧:有人赞其“大义凛然”,有人斥其“助纣为虐”。这种矛盾恰恰反映了历史人物在权力重构中的两难处境。

在商朝末年的历史长河中,苏妲己宛如一颗神秘而妖冶的星辰,以其独特的魅力与争议,成为后世无数传说与文学创作的焦点。作为商纣王的第二任王后,她究竟是历史中真实存在的...

苏妲己 商纣王 2025-12-25 伯夷叔齐与商纣王:血缘、伦理与政治的千年对话在商周交替的动荡年代,伯夷、叔齐的名字与商纣王的暴政共同镌刻于历史长卷。这对来自孤竹国的兄弟,以“让国”“叩马谏伐”“不食周粟”的壮举,构建起与商纣王复杂而深刻...

伯夷 商纣王 2025-09-22 周武王在位年数考:从牧野烽火到礼乐初兴的王朝奠基公元前1046年,牧野战场上战鼓震天,周武王姬发率领联军以五万之众击溃商纣王七十万大军,这场决定华夏文明走向的战役,不仅终结了商王朝六百年的统治,更开启了西周八...

启 商纣王 2025-09-09 胶鬲的任用:商周之际的权力博弈与人才流动商周之际,是中国历史上政权更迭的关键时期。在这场风云变幻的历史变革中,胶鬲的任用堪称典型案例——他出身鱼盐市井,却能跨越阶层成为商纣王重臣,最终又以“双面间谍”...

商纣王 2025-08-04 殷郊殷洪为何敢违逆师命对师父出手在神魔小说《封神演义》构建的奇幻世界里,殷郊、殷洪这对兄弟的命运充满了戏剧性与悲剧色彩。他们本是商纣王之子,却因宫廷变故流落他乡,后被高人收为弟子。然而,最终他...

商纣王 2025-07-30 商朝末代君王:帝辛(商纣王)的兴衰史商朝作为中国历史上第二个有文字记载的王朝,其统治跨越五百余年,历经十七世三十一位君主。在青铜文明的辉煌与甲骨文的神秘交织中,商朝的命运最终系于末代君主帝辛之手。...

商纣王 2025-07-24 商纣王的残暴:历史叙事中的多重面相商纣王(帝辛)作为商朝末代君主,其形象在历史记载中逐渐被塑造成“暴君”的典型。然而,这一形象的形成并非一蹴而就,而是经过周人政治叙事、儒家伦理建构及后世文学演绎...

商纣王 2025-07-18 商纣王:被误解的改革者与文明传承的争议人物在历史的长河中,商纣王(帝辛)的形象被周人的抹黑和后世的演绎逐渐妖魔化,成为暴君的典型代表。然而,拨开神话传说的迷雾,透过甲骨文与考古发现的双重视角,一个复杂而...

商纣王 2025-07-02 殷郊之死:封神演义中的权力悲剧与天道宿命在《封神演义》的神魔画卷中,殷郊的死亡绝非偶然。这位商纣王长子、阐教三代弟子的悲剧命运,实则是天道轮回、权力博弈与人性挣扎共同编织的必然结局。从太子到反贼,从仙...

商纣王 2025-06-05 苻生:暴君之名背后的历史迷雾苻生,前秦第二位皇帝,在位仅两年,却因“残暴”之名被钉在历史耻辱柱上。史书用“凿顶杀舅”“射杀劝酒大臣”“活剥人皮歌舞”等骇人听闻的记载,将其塑造成与商纣王比肩...

商纣王 2025-05-19 以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘