元祐更化在历史上有什么影响?

元祐更化在历史上有什么影响? 元祐更化在历史上有什么影响?下面历史资料小编就为大家带来详细解读,接着往下看吧~元祐更化是指以太皇太后高氏和司马光为首的守旧派废罢之前宋神宗时期的王安石新法、恢复旧法制的活动。元祐的意思是是当时皇帝宋哲宗的年号,而更化的意思是改革,改制。元

苏辙简介:北宋时期宰相,生平学问深受其父兄影响

苏辙简介:北宋时期宰相,生平学问深受其父兄影响 北宋(960年—1127年),是中国历史上继五代十国之后的朝代,传九位皇帝,享国167年。与南宋合称宋朝,又称两宋,因皇室姓赵,也称赵宋。那么下面历史资料小编就为大家带来关于苏辙的详细介绍,一起来看看吧!苏辙(1039年3月18日-1112年

宋祁简介:北宋时期官员,曾与欧阳修等合修《新唐书》

宋祁简介:北宋时期官员,曾与欧阳修等合修《新唐书》 北宋(960年—1127年),是中国历史上继五代十国之后的朝代,传九位皇帝,享国167年。与南宋合称宋朝,又称两宋,因皇室姓赵,也称赵宋。那么下面历史资料小编就为大家带来关于宋祁的详细介绍,一起来看看吧!宋祁(公元998年—公元1061年),字

宋高宗选中赵眘做储君的原因是什么?

宋高宗选中赵眘做储君的原因是什么? 宋高宗选中赵眘做储君的原因是什么?下面历史资料小编为大家详细介绍一下相关内容。宋高宗钦定的接班人是赵眘,而他也顺利接班为帝,也就是宋孝宗。但他们可不是父子关系,而两人的关系论起来还真的近不了,更是出了五服,那么为何宋高宗还选中了他做储君呢?

抗金名臣李纲为什么不受赵构的重视?

抗金名臣李纲为什么不受赵构的重视? 抗金名臣李纲为什么不受赵构的重视?下面历史资料小编为大家详细介绍一下相关内容。李纲是两宋之际的抗金名臣,民族英雄。他和岳飞一样是主战派,是主张坚决对抗金人和投降派的。宋高宗登基后,一度启用李纲为相,而他也力图革新内政,颇有成效。但仅七十七天即遭

曾巩简介:北宋时期政治家,为政廉洁奉公,勤于政事

曾巩简介:北宋时期政治家,为政廉洁奉公,勤于政事 北宋(960年—1127年),是中国历史上继五代十国之后的朝代,传九位皇帝,享国167年。与南宋合称宋朝,又称两宋,因皇室姓赵,也称赵宋。那么下面历史资料小编就为大家带来关于曾巩的详细介绍,一起来看看吧!曾巩(1019年9月30日—1083年4

王安石和司马光是怎么从好友到敌人的?

王安石和司马光是怎么从好友到敌人的? 王安石和司马光是怎么从好友到敌人的?下面历史资料小编为大家详细介绍一下相关内容。王安石和司马光是同时代的,他们年纪差不多,还在同一年去世,在官场上有很多交集。两人是私交甚笃的朋友,也算是惺惺相惜了。但他们在政见上却势同水火。我们都知道在宋神宗期

宋理宗在位期间的平入洛是什么事件?

宋理宗在位期间的平入洛是什么事件? 宋理宗在位期间的平入洛是什么事件?下面历史资料小编为大家详细介绍一下相关内容。端平入洛是指发生在宋理宗端平期间,当年在南宋和蒙古联军的联合打击下,金国灭亡了。而之前宋蒙有过约定,双方要各自撤退。不过蒙古将大军北撤至黄河以北,这么一来,河南就成为

赵光义的次子赵元僖,为何27岁就暴毙?

赵光义的次子赵元僖,为何27岁就暴毙? 赵光义的次子赵元僖,为何27岁就暴毙?下面历史资料小编为大家详细介绍一下相关内容。赵元僖是宋太宗赵光义次子,他的哥哥赵元佐因为赵廷美的事导致身体不好,还发疯了。后来被宋太宗废为庶人,与接班人无缘了。本来次子赵元僖是很有希望登基的,他被任命为开封

司马光简介:北宋时期政治家,堪称儒学教化下的典范

司马光简介:北宋时期政治家,堪称儒学教化下的典范 北宋(960年—1127年),是中国历史上继五代十国之后的朝代,传九位皇帝,享国167年。与南宋合称宋朝,又称两宋,因皇室姓赵,也称赵宋。那么下面历史资料小编就为大家带来关于司马光的详细介绍,一起来看看吧!司马光(1019年11月17日-108

富弼简介:北宋时期名相,曾劝宋神宗"愿二十年口不言兵"

富弼简介:北宋时期名相,曾劝宋神宗"愿二十年口不言兵" 北宋(960年—1127年),是中国历史上继五代十国之后的朝代,传九位皇帝,享国167年。与南宋合称宋朝,又称两宋,因皇室姓赵,也称赵宋。那么下面历史资料小编就为大家带来关于富弼的详细介绍,一起来看看吧!富弼(1004年2月13日-1083年

童贯简介:北宋时期权宦,并掌兵权二十年,权倾内外

童贯简介:北宋时期权宦,并掌兵权二十年,权倾内外 北宋(960年—1127年),是中国历史上继五代十国之后的朝代,传九位皇帝,享国167年。与南宋合称宋朝,又称两宋,因皇室姓赵,也称赵宋。那么下面历史资料小编就为大家带来关于童贯的详细介绍,一起来看看吧!童贯(1054年—1126年),字道夫(

蔡京简介:北宋权相之一,先后四次任相共达十七年之久

蔡京简介:北宋权相之一,先后四次任相共达十七年之久 北宋(960年—1127年),是中国历史上继五代十国之后的朝代,传九位皇帝,享国167年。与南宋合称宋朝,又称两宋,因皇室姓赵,也称赵宋。那么下面历史资料小编就为大家带来关于蔡京的详细介绍,一起来看看吧!蔡京(1047年2月14日-1126年8

张邦昌简介:北宋末年宰相,曾与赵构作为人质前往金国

张邦昌简介:北宋末年宰相,曾与赵构作为人质前往金国 北宋(960年—1127年),是中国历史上继五代十国之后的朝代,传九位皇帝,享国167年。与南宋合称宋朝,又称两宋,因皇室姓赵,也称赵宋。那么下面历史资料小编就为大家带来关于张邦昌的详细介绍,一起来看看吧!张邦昌(1081年-1127年),字子

俗话说皇帝后宫坐拥三宫六院 赵光义子嗣为何越来越少

俗话说皇帝后宫坐拥三宫六院 赵光义子嗣为何越来越少 还不了解:赵光义子嗣的读者,下面历史资料小编就为大家带来详细介绍,接着往下看吧~北宋皇帝赵光义的子嗣为何越来越少?《孟子》有语,“不孝有三,无后为大”,我们中国人最看重家族传承,子孙延续,视“无后”为最大的不孝,所以在中国人的观念里,“断子绝孙

赵匡胤的皇位最后被赵光义抢走 赵匡胤为何没有解决他

赵匡胤的皇位最后被赵光义抢走 赵匡胤为何没有解决他 还不了解:赵匡胤和赵光义的读者,下面历史资料小编就为大家带来详细介绍,接着往下看吧~宋太祖赵匡胤为什么没有解决赵光义,反而被他抢了皇位?宋太祖赵匡胤死后,由宋太宗赵光义接了他的皇位,赵匡胤自己有两个儿子,并且这两个儿子都已经长大成人,完全可以继

赵光义被后人称为"真小人" 历史上的赵光义是什么样的

赵光义被后人称为"真小人" 历史上的赵光义是什么样的 对赵光义很感兴趣的小伙伴们,历史资料小编带来详细的文章供大家参考。揭秘历史上真实的宋太宗赵光义,为何被后人称为“真小人”?历史上有个"斧声烛影"的谜底,讲的是赵光义害死兄长,篡夺皇位,有秘史写道赵匡胤死前见的最后一个人就是赵

宋宁宗赵扩生平有哪些事迹?

宋宁宗赵扩生平有哪些事迹? 宋宁宗赵扩生平有哪些事迹?下面历史资料小编就为大家带来详细解读,接着往下看吧~南宋第四位皇帝就是宋宁宗赵扩,赵扩是光宗赵惇与慈懿皇后李凤娘的次子。他的父亲光宗可是一位奇葩,当年宋孝宗觉得这个儿子的英武才能像自己,所以立他为太子了。后来赵构死后,

赵普简介:北宋开国功臣,与赵匡胤发动了陈桥兵变

赵普简介:北宋开国功臣,与赵匡胤发动了陈桥兵变 北宋(960年—1127年),是中国历史上继五代十国之后的朝代,传九位皇帝,享国167年。与南宋合称宋朝,又称两宋,因皇室姓赵,也称赵宋。那么下面历史资料小编就为大家带来关于赵普的详细介绍,一起来看看吧!赵普(922年-992年8月14日),字

石守信简介:北宋开国将领,曾与赵匡胤结为异姓兄弟

石守信简介:北宋开国将领,曾与赵匡胤结为异姓兄弟 北宋(960年—1127年),是中国历史上继五代十国之后的朝代,传九位皇帝,享国167年。与南宋合称宋朝,又称两宋,因皇室姓赵,也称赵宋。那么下面历史资料小编就为大家带来关于石守信的详细介绍,一起来看看吧!石守信(928年-984年),浚仪(

沈括简介:北宋政治家、科学家,一生致志于科学研究

沈括简介:北宋政治家、科学家,一生致志于科学研究 北宋(960年—1127年),是中国历史上继五代十国之后的朝代,传九位皇帝,享国167年。与南宋合称宋朝,又称两宋,因皇室姓赵,也称赵宋。那么下面历史资料小编就为大家带来关于沈括的详细介绍,一起来看看吧!沈括(1031—1095),字存中,号梦

高怀德简介:北宋名将、开国功臣,宋太祖赵匡胤的妹夫

高怀德简介:北宋名将、开国功臣,宋太祖赵匡胤的妹夫 北宋(960年—1127年),是中国历史上继五代十国之后的朝代,传九位皇帝,享国167年。与南宋合称宋朝,又称两宋,因皇室姓赵,也称赵宋。那么下面历史资料小编就为大家带来关于高怀德的详细介绍,一起来看看吧!高怀德(926年—982年),字藏用,

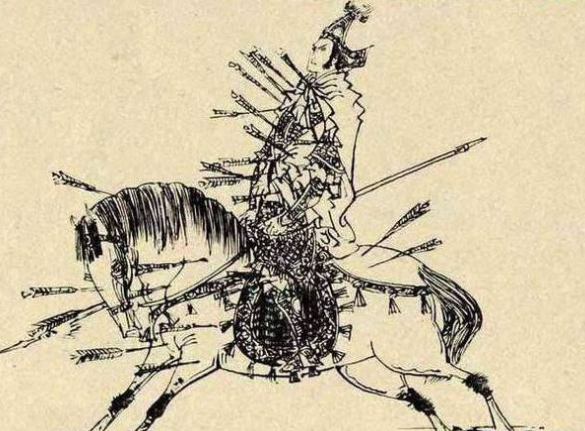

岳飞手下第一猛将:杨再兴最后什么结局?

岳飞手下第一猛将:杨再兴最后什么结局? 岳飞手下第一猛将:杨再兴最后什么结局?下面历史资料小编就为大家带来详细解读,接着往下看吧~杨再兴身为岳飞手下第一猛将,跟随岳飞抗击金军,立下了汗马功劳。但结果我们都知道,岳飞被朝廷以莫须有的罪名杀害了,那么杨再兴呢?其实杨再兴死在了岳飞的前面。

北宋的孟皇后一生经历有多传奇?

北宋的孟皇后一生经历有多传奇? 北宋的孟皇后一生经历有多传奇?下面历史资料小编就为大家带来详细解读,接着往下看吧~孟皇后指的是北宋时期宋哲宗赵煦第一任皇后昭慈圣献皇后孟氏。她二度被废又二度复位,还经历了北宋的亡国,可谓是经历传奇了。孟氏是宋哲宗的第一位皇后,但她能够成为皇

万俟卨简介:南宋初年宰相,秉承秦桧之意打击主战派

万俟卨简介:南宋初年宰相,秉承秦桧之意打击主战派 南宋(1127年6月12日—1279年3月19日)是宋朝第二个时期,因以临安(今浙江杭州)为都城,史称南宋,历九帝,享国152年。南宋虽然外患深重,统治者偏安一隅,但其经济上外贸高度发达,重心完成了历史性南移,思想学术和文化艺术高度发展,理

杨延昭简介:北宋名将,被宋真宗称赞"治兵护塞有父风"

杨延昭简介:北宋名将,被宋真宗称赞"治兵护塞有父风" 北宋(960年—1127年),是中国历史上继五代十国之后的朝代,传九位皇帝,享国167年。与南宋合称宋朝,又称两宋,因皇室姓赵,也称赵宋。那么下面历史资料小编就为大家带来关于杨延昭的详细介绍,一起来看看吧!杨延昭(958年-1014年),本名杨

杨亿简介:北宋时期大臣,支持宰相寇准抵抗辽兵入侵

杨亿简介:北宋时期大臣,支持宰相寇准抵抗辽兵入侵 北宋(960年—1127年),是中国历史上继五代十国之后的朝代,传九位皇帝,享国167年。与南宋合称宋朝,又称两宋,因皇室姓赵,也称赵宋。那么下面历史资料小编就为大家带来关于杨亿的详细介绍,一起来看看吧!杨亿(974~1020年),字大年,建州

毕士安简介:北宋初年宰相,支持寇准并力主宋真宗亲征

毕士安简介:北宋初年宰相,支持寇准并力主宋真宗亲征 北宋(960年—1127年),是中国历史上继五代十国之后的朝代,传九位皇帝,享国167年。与南宋合称宋朝,又称两宋,因皇室姓赵,也称赵宋。那么下面历史资料小编就为大家带来关于毕士安的详细介绍,一起来看看吧!毕士安(938年-1005年),本名毕

古人吃饭到底是什么样的 古人真的一天只吃两顿饭吗

古人吃饭到底是什么样的 古人真的一天只吃两顿饭吗 对古代吃饭很感兴趣的小伙伴们,历史资料小编带来详细的文章供大家参考。古代人一天只吃两顿饭?“净洗铛,少著水,柴头罨烟焰不起。待他自熟莫催他,火候足时他自美。”——苏轼《猪肉颂》华夏美食可以说是当今世界最独特的一种存在,无论西方社会如何误解、

历史上郭开是个什么样的人?他的一生是什么样的?

历史上郭开是个什么样的人?他的一生是什么样的? 郭开,晋阳人。战国时期历史人物,赵王迁宠臣。让历史资料小编带大家拨开历史的迷雾,回到那刀光剑影的年代。中国历史悠久,在漫长的岁月中,出现了许多次朝代的更替,也出现了无数的英雄人物。当然,相对的,也出现了一些奸臣,比如人们耳熟能详的秦桧。但是倘若

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨

以色列和巴勒斯坦为何冲突不断 双方有哪些历史恩怨 最近一段时间,以色列和巴勒斯坦之间的冲突占据了各个媒体的头版头条。其中有一张照片大家应该会有印象,巴勒斯坦向以色列发射上千枚飞弹,而以色列这边用“铁穹”系统进行拦截,这样的场景让人感到十分震撼,也为当地的平民捏一把汗。很多朋友并不了解,以色列和巴勒斯坦究竟是有怎样的历史恩怨,那下面就做个简单的介绍,还想了解更多的话,可以找些讲述犹太人历史的书籍看看。

◆918事变张学良为何不抵抗 ◆中秋节的起源:中秋节在古代是祭月活动还是为了庆祝丰收? ◆著名的明初四大案有冤案吗?明初四大案主角是不是都犯罪了? ◆揭秘朱元璋为什么能战胜陈友谅?主要有以下五大原因 ◆错银戗金 飞扬华彩——刘贺的妆具到底有多考究 - 海昏探秘Copyright@ 2016-2026 爱上历史 www.3233.cn 网站备案号 : 皖ICP备18012316号-8

本站资料图片均来源互联网收集整理,作品版权归作者所有,如果侵犯了您的版权,请跟我们联系 28-41-68-22-02 我们将第一时间删除。

朱元璋

朱元璋  孝庄

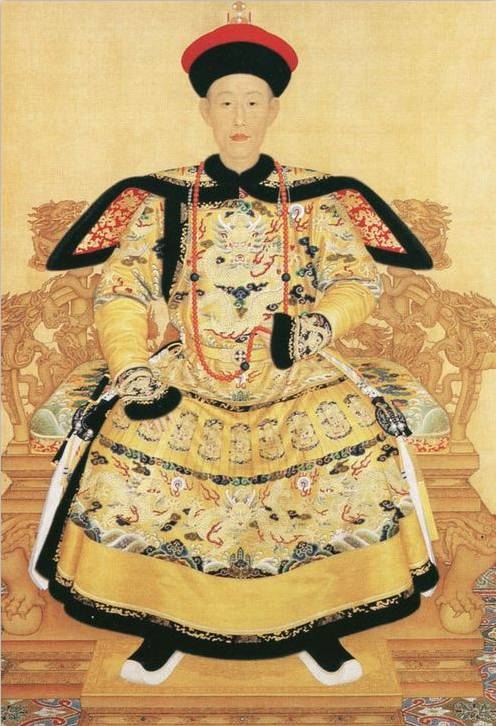

孝庄  乾隆

乾隆  秦桧

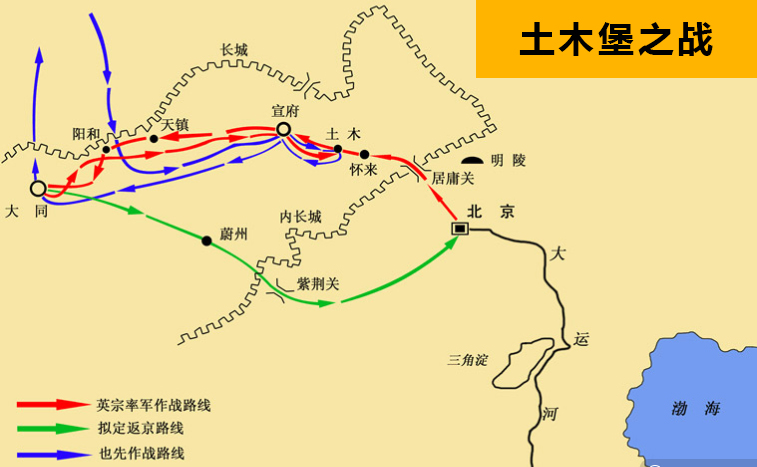

秦桧  土木堡之变

土木堡之变 清朝官职对应的现代官职

清朝官职对应的现代官职 长津湖战役

长津湖战役